Publications

美國信託與跨境傳承

第三章 美國與常見境外信託

多個世紀以來,信託都用於家族承傳資產,同時爭取長遠資產保值增值;由於信託將法定所有權以及實益所有權分拆,造就多項獨特優勢,例如:在繼承程序方面,藉由信託傳承無需經過遺囑認證(Probate),可避免繁瑣的繼承程序,加快資產分配,並讓資產分配可以按照設立人意思,持續供養有需要的家族成員,彈性靈活……

多個世紀以來,信託都用於家族承傳資產,同時爭取長遠資產保值增值;由於信託將法定所有權以及實益所有權分拆,造就多項獨特優勢,例如:在繼承程序方面,藉由信託傳承無需經過遺囑認證(Probate),可避免繁瑣的繼承程序,加快資產分配,並讓資產分配可以按照設立人意思,持續供養有需要的家族成員,彈性靈活;此外,透過信託協議之設計,設立人可以保留投資控制權,可以保護家族資產,免受債權人和其他索賠人干涉,甚至防範或者降低因企業經營、婚姻、意外事件等債務風險,並可用以應付醫療及其他緊急開支,提高合法保密程度,用於支持慈善事業等等。

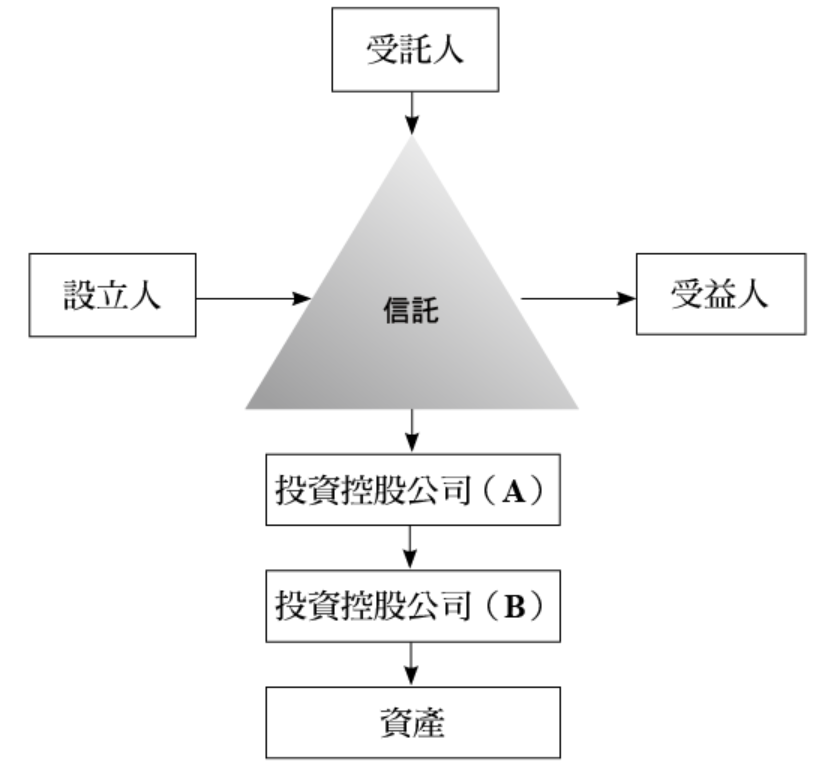

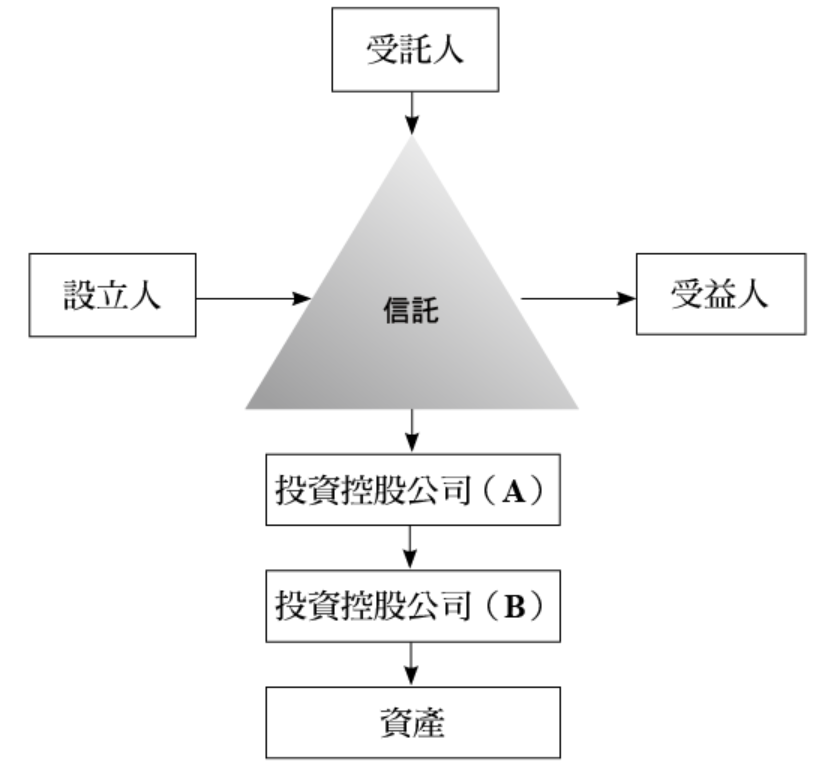

典型的信託是一項三方委託的關係,主要的參與角色有委託人、受託人以及受益人。在信託關係下,信託的「設立人」(Settlor/Grantor)會將其財產所有權委託並移轉給另一自然人或受託機構管理,由該人或受託機構持有資產的所有權,並管理設立人的資產,該資產管理者通常被稱為「受託人」(Trustee),受託人會按設立人的意願,以自己的名義為特定人士(一般情況下該特定人士為信託的「受益人」(Beneficiary))的利益或者特定目的,進行資產的管理處分或分配。

移交給受託人的財產權包括:資產的管理權、處分權、使用權與收益權。信託本質上是一項法定協議,協議中設立人是委託人,委託受託人管理資產。在設立人將所持資產轉移給受託人以後,受託人將會按此協議,按照設立人的意願,為設立人及/或受益人持有並管理資產。在資產的法定所有權交給受託人以後,設立人即不再擁有所有權,而受益人則享有最終所有權與受益權。

所謂家族信託,又稱家族財富管理信託,係指以家族財富的管理、傳承和保護為目的,並以家族成員為受益人所設立之信託。家族信託在海外發展已超過百年,歐美知名家族企業如石油大亨洛克斐勒家族、鋼鐵大王卡內基家族及政治世家甘迺迪家族等,均利用家族信託方式傳承家族基業。美國的家族信託通常得以靈活訂定各種內容及條件,產生不同態樣的家族信託,若以信託存續期間區分,通常可將美國家族信託類型分成兩個大類,即:美國「非朝代信託」以及「朝代信託」。

非朝代信託主要是設立人為達成特定目的而設立的信託,通常信託目的一旦達成,受託人即進行信託資產的分配,分配結束後,信託即告消滅。典型的非朝代信託包括:生活或家庭信託(Living or Family Trust)、繞道規避或婚姻信託(By-pass or Marital Trust)、配偶終身使用信託(Spousal Lifetime Access Trust)、健康與教育信託(Health & Educational Trust)、保留年金信託(Grantor Retained Annuity Trust)、故意缺陷信託(Intentionally Defective Grantor Trust)、合格個人居住信託(Qualified Personal Residence Trust)、準公民信託(又稱合格國內信託,Qualified Domestic Trust)、隔代移轉稅信託(Generation-Skipping Trust)、不可撤銷人壽保險信託(Irrevocable Life Insurance Trust)等。

至於朝代信託則是一種長期、跨越多個世代的信託,其特點為其存續期間可能跨越多個世代,(例如在內華達州(Nevada)設立的朝代信託可存續長達360年,在德拉瓦州(Delaware)設立的信託甚至可以無限期存續;朝代信託最大的優點,在於財富由上一代轉到下一代時不會衍生財產的移轉稅;在架構上,朝代信託通常為不可撤銷信託,一旦成立後授予人就不能對資產有任何控制權或被允許修改信託條款;除此之外,為了讓設立人子孫受益又不會過分濫用財產,設立人可以在朝代信託中藉由分割(Division,將信託分割成不同子信託)、轉注(Decanting,將信託轉注到另一個信託)、遷移(Migration,替換受託公司),讓後代子孫在設立人百年後按各家系各自管理信託,便於長期的信託管理及傳承。

典型的朝代信託包括:複委信託(Delegated Trust)、指示型信託(Directed Trust),可撤銷信託(Revocable Trust)、不可撤銷信託(Irrevocable Trust)、固定信託(Fixed Trust)、裁量信託(Discretionary Trust)、防止揮霍信託(Spendthrift Trust)及永久信託(Perpetual Trust)。

高財富家庭在進行財富傳承時,通常會有遺囑、保險、信託等傳承工具可供選擇,但近百年來,歐美各大型家族還是選擇以信託做為主要的傳承工具,本章將詳細說明信託起源、不同信託種類與功能、為何要選擇在美國成立信託,以及境外信託對於稅負的影響,協助讀者就自身狀況來判斷應設立何種信託較為適合。

典型的信託是一項三方委託的關係,主要的參與角色有委託人、受託人以及受益人。在信託關係下,信託的「設立人」(Settlor/Grantor)會將其財產所有權委託並移轉給另一自然人或受託機構管理,由該人或受託機構持有資產的所有權,並管理設立人的資產,該資產管理者通常被稱為「受託人」(Trustee),受託人會按設立人的意願,以自己的名義為特定人士(一般情況下該特定人士為信託的「受益人」(Beneficiary))的利益或者特定目的,進行資產的管理處分或分配。

移交給受託人的財產權包括:資產的管理權、處分權、使用權與收益權。信託本質上是一項法定協議,協議中設立人是委託人,委託受託人管理資產。在設立人將所持資產轉移給受託人以後,受託人將會按此協議,按照設立人的意願,為設立人及/或受益人持有並管理資產。在資產的法定所有權交給受託人以後,設立人即不再擁有所有權,而受益人則享有最終所有權與受益權。

所謂家族信託,又稱家族財富管理信託,係指以家族財富的管理、傳承和保護為目的,並以家族成員為受益人所設立之信託。家族信託在海外發展已超過百年,歐美知名家族企業如石油大亨洛克斐勒家族、鋼鐵大王卡內基家族及政治世家甘迺迪家族等,均利用家族信託方式傳承家族基業。美國的家族信託通常得以靈活訂定各種內容及條件,產生不同態樣的家族信託,若以信託存續期間區分,通常可將美國家族信託類型分成兩個大類,即:美國「非朝代信託」以及「朝代信託」。

非朝代信託主要是設立人為達成特定目的而設立的信託,通常信託目的一旦達成,受託人即進行信託資產的分配,分配結束後,信託即告消滅。典型的非朝代信託包括:生活或家庭信託(Living or Family Trust)、繞道規避或婚姻信託(By-pass or Marital Trust)、配偶終身使用信託(Spousal Lifetime Access Trust)、健康與教育信託(Health & Educational Trust)、保留年金信託(Grantor Retained Annuity Trust)、故意缺陷信託(Intentionally Defective Grantor Trust)、合格個人居住信託(Qualified Personal Residence Trust)、準公民信託(又稱合格國內信託,Qualified Domestic Trust)、隔代移轉稅信託(Generation-Skipping Trust)、不可撤銷人壽保險信託(Irrevocable Life Insurance Trust)等。

至於朝代信託則是一種長期、跨越多個世代的信託,其特點為其存續期間可能跨越多個世代,(例如在內華達州(Nevada)設立的朝代信託可存續長達360年,在德拉瓦州(Delaware)設立的信託甚至可以無限期存續;朝代信託最大的優點,在於財富由上一代轉到下一代時不會衍生財產的移轉稅;在架構上,朝代信託通常為不可撤銷信託,一旦成立後授予人就不能對資產有任何控制權或被允許修改信託條款;除此之外,為了讓設立人子孫受益又不會過分濫用財產,設立人可以在朝代信託中藉由分割(Division,將信託分割成不同子信託)、轉注(Decanting,將信託轉注到另一個信託)、遷移(Migration,替換受託公司),讓後代子孫在設立人百年後按各家系各自管理信託,便於長期的信託管理及傳承。

典型的朝代信託包括:複委信託(Delegated Trust)、指示型信託(Directed Trust),可撤銷信託(Revocable Trust)、不可撤銷信託(Irrevocable Trust)、固定信託(Fixed Trust)、裁量信託(Discretionary Trust)、防止揮霍信託(Spendthrift Trust)及永久信託(Perpetual Trust)。

高財富家庭在進行財富傳承時,通常會有遺囑、保險、信託等傳承工具可供選擇,但近百年來,歐美各大型家族還是選擇以信託做為主要的傳承工具,本章將詳細說明信託起源、不同信託種類與功能、為何要選擇在美國成立信託,以及境外信託對於稅負的影響,協助讀者就自身狀況來判斷應設立何種信託較為適合。

近百年來,歐美各大型家族多以信託選擇為傳承工具,信託制度至今已有千年以上的歷史。信託制度的起源最遠可追溯至中世紀十字軍東征,即在羅馬天主教教皇准許戰役,由西歐的封建領主和騎士對異教徒的國家,發動了持續近200年宗教戰爭(西元1096~1291年)期間,在那一時期,由於士兵遠征,生死未卜,於是將自己的財產甚至妻兒交給朋友來託管,此即為最早期的信託概念。

信託的核心理念,其實是一種「在無所有權的情況下,依然保有對資產的控制權」的概念。這不僅是一種財務策略,更是一種哲學思維——透過實踐這一概念,可以有效幫助家庭克服「富不過三代」的困境。無所有權的控制意味著,每個家庭成員都需接受這樣的觀念:「即便我不是某項資產的合法所有者,我仍然擁有該物的控制權。」這概念看似簡單,卻遠比想像中難以實踐,因為放棄對財產的所有權,對許多人而言是極大的心理挑戰。然而,一旦能夠做到,這將成為最有效的財富保值與傳承方式。這一點在現實情境中特別重要,尤其是許多年長的家庭成員鮮少在生前將大筆財富轉移給年輕一代,即便他們願意這麼做,家庭的資產負債表也可能因此大幅變動。一般而言,人們不願輕易放棄財產的所有權,但隨著時間推移,卻可以發現,大多數人願意放棄所有權,但不願意放棄對決策的控制權。

對失去控制權的恐懼深植人心,即便是高淨值人士在規劃財富傳承時,仍希望「從墳墓中控制」,以確保後代不會過著依賴且無生產力的生活。因此,所有長期財富保值的計劃都必須考慮控制權的問題,並找到積極應對的方法,而家族信託便可能就是最佳解方。「無所有權的控制」是成為卓越財富管家的關鍵,它的核心價值在於——讓個人能夠掌控財務命運,同時避免因直接擁有資產而導致家庭財富承受傳承稅(遺產稅)或其他法律風險。這正是歐美信託制度形成的核心理念。以下是針對美國、英國、日本、新加坡、臺灣與中國等六個地區的信託制度演進之簡要分析。

(一)美國信託制度的形成

美國的信託制度源自英國衡平法的繼受與演變,初期多為個人承辦執行遺囑及管理財產等事務,像是洛克菲勒家族(Rockefeller)、甘迺迪家族(Kennedy)、杜邦家族(Du Pont family)等。美國的信託公司最早出現在1822年,紐約州授予農業火災保險與貸款公司受託人牌照,核准保險公司經營信託業務。首家美國專業信託公司是紐約州的美國信託公司(U.S. Trust,該公司現為Bank of America Private Bank),於1853年在紐約州開始營運。美國屬於複數法域國家,各州基本上都有各自的信託法制,雖然目前已有36州採用美國統一信託法典(Uniform Trust Code)作為立法例,但加州、內華達州、德拉瓦州、南達科達州等仍未加入美國統一信託法典,因此其信託法規仍與其他州有些許差異。

美國傳統的信託慣例採用普通法系(Common Law),而普通法系下不允許個人藉由設立信託以避免債權人的追索,因此設立人不得設立自益信託(self-settled trust)來保護信託資產。如果個人設立了一個不可撤銷信託,並賦予受託人酌情分配給該個人及其配偶子女信託收益和本金,那麼依據普通法,該人的債權人還是可以通過法律手段獲得所有信託資產。

此一情況到了1997年開始轉變,1997年7月9日,德拉瓦州州長托馬斯‧R‧卡普爾(Thomas R. Carper)簽署了德拉瓦信託法案(Delaware Qualified Dispositions in Trust Act),其中的12 Del. Code§3570到§3576,明文規定了德拉瓦州允許設立資產保護信託(Asset Protection Trust, APT),自此,無論是德拉瓦州的居民或非居民,皆能依據該州州法來設立資產保護信託,來達到節省稅收、保護資產和實現財富傳承等目的。在德拉瓦州信託法案之下,當設立人設立資產保護信託並移入資產後,債權人有四年的時間可以對信託資產進行追索,一旦四年期間屆滿,該資產就會成為不受追索的標的,從而達到保護資產的效果。德拉瓦州就資產保護信託的追索設有些許例外,這些例外限於信託設立前已經起訴的侵權行為、設立人的配偶追索贍養費,或是子女追索扶養費,例外允許從信託資產給付損害賠償、贍養費或扶養費。自此以後,其他州開始群起效仿,爭相立法,到2017年止,美國允許設立資產保護信託的州已有阿拉斯加、科羅拉多、夏威夷、密西西比、密蘇里、內華達、新罕布什爾、俄亥俄、俄克拉荷馬、羅德島、南達科他、田納西、猶他、弗吉尼亞和懷俄明等等。

有鑑於德拉瓦州的成功,內華達州在1999年也跟進允許設立人成立資產保護信託(Nevada Asset Protection Trust, NAPT),在此之後,內華達州議會採漸進式通過資產保護和信託法,完整化該州的資產保護信託規範。NAPT的主要規範在內華達州的法律章程第166章,相較於德拉瓦州的資產保護信託需要經過4年的司法程序檢驗(追索時效),內華達州法下的追索時效更短,內華達州信託法規定信託設立人若在內華達州成立資產保護信託,將各種動產與不動產例如房地產、銀行存款、股票、債券、珠寶、汽車等資產轉入NAPT,在轉入的兩年內,這些資產將繼續面臨債權人的追討和司法判決審查,然而在滿兩年之後,轉入的資產就會受到法律保護而不受第三方債權人的追索1。美國各州對於資產保護信託的追索時效有不同的規定,對這個期限的規定也不同,很多州規定資產要存放4年或6年以上,或債權人發現這些資產後的一年內,兩者中較晚的時間點,目前在全美國50個州中,以下列四個州依序提供最有利的資產保護法:內華達州、阿拉斯加州、南達可塔州和德拉瓦州。

1 Taylor, Chris (2015, June 17). 70% of Rich Families Lose Their Wealth by the Second Generation. Money. https://money.com/rich-families-lose-wealth/

在美國成立信託,若信託下面再成立「有限責任公司」(Limited Liability Company, LLC),並透過LLC進行投資,將可進一步強化信託保護資產的特性,這是因為當信託成為LLC的出資股東後,若外部債權人對於信託提出索賠的訴訟,即便成功,也會因為法院對於LLC股東的「扣押償債令保護」(Charging Order Protection),在索賠的時點和管道上受到限制。

所謂「扣押償債令」(Charging Order),具體而言,是指若LLC的成員(member,也就是信託)在外有欠債,當成員被債權人起訴並被法院判決要還款給債權人時,法院會命LLC將本來要支付給成員(信託)的分配直接支付給成員(信託)的債權人,此一命令即為扣押償債令。當法院核發扣押償債令後,債權人無法強迫LLC進行分配,只能被動地等待LLC進行分配;此外,債權人也不會因為扣押償債令,進而取得對於LLC的權益或控制權,因為債權人無法獲得LLC分配的指揮權(因為LLC仍被信託所控制)債權人通常無法得知其債權到底何時可以完全得到清償,因此即便債權人獲得對於信託財產的勝訴判決,也只能接受庭外和解或放棄追款2。目前在內華達州或德拉瓦州所成立的信託通常為指示型信託(Directed Trust),也就是說採用此種信託搭配LLC的架構,可為高財富家庭提供信託和遺產規劃過程中所需的靈活性和自由度,在本書後續內文中介紹美國信託時將仔細說明此架構規劃模式。

2 LVHome.com,內州資產保護條款全美最有利,2014.10.14,http://www.lvhome.com/cn/NewsDetails.aspx?id=498。

自立法原則來看,美國的信託與英國一樣,是源自於是用益權制度(Usufruct)及法院判決累計而來,透過法院判決承認所有權分為「法律上的所有權」及「實質上的所有權」伴隨著衡平制度落實於判例中而被接受。在殖民地時代,信託的概念已經普遍受到承認。美國對信託的發展最大的貢獻,則是採納了公司受託人制度。英國與美國的信託法並不盡相同,更確切的說,其信託的基本內容雖然是相通的,但信託的個別效果上則有差異,其最大的區別在於,美國型的信託偏重於設立人的意思;而英國型的信託則首重受託人的權利。

此外,在2004年8月「美國統一州法律委員會(National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, NCCUSL)」,首次嘗試將「普通法(Common Law)」(又稱英美法系)稱為「統一信託法典(Uniform Trust Code, UTC)」,到目前已成為整編「第三版信託法(Restatement of the Law Third, Trusts)」及「統一謹慎投資人法(Uniform Prudent Investor Act)」。截至2021年7月5日,已有哥倫比亞特區與36個州頒布了統一信託法典版本(阿拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、科羅拉多州、康涅狄格州、佛羅里達州、夏威夷州、伊利諾伊州、堪薩斯州、肯塔基州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新澤西州、新罕布什爾州、新墨西哥州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、佛蒙特州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、威斯康星州和懷俄明州)。目前紐約也已提議立法採用UTC。在美國信託法庭通常亦會參考統一信託法進行判決,但截至目前美國內華達州、阿拉斯加州和德拉瓦州並未立法採用美國統一信託法,主要原因是統一信託法原則上比較保障信託債權人或經濟弱勢離婚配偶的權益,對於信託設立人、受益人較缺乏保障,所以一般家族若要成立朝代信託通常還是會選擇在內華達州、阿拉斯加州和德拉瓦州等州成立。

(二)英國信託制度的形成

近代信託法理的形成源自於英國,最主要是由土地用益的制度演變而來;因早期英國人民為迴避封建社會嚴苛的稅負,以及土地處分所遭受的限制,逐漸發展形成「為他人利益管理財產」為主要概念的服務,在歷經多年法院判例的逐漸累積下,形成目前的信託法理。因為在英國的信託業務起源於民事信託,故此主要以個人信託業務為主;法人信託業務為輔。

近數十年來,由於避稅與財富傳承的需求殷切,在英屬的一些屬地,或後來成為獨立的小國地區,紛紛頒布信託法,又因為這些地方的課稅與法治獨立於英國,遂逐漸形成專為信託提供服務的專業地區,例如:英國附近的澤西島、根西島、馬恩島;加勒比海地區的百慕達、巴哈馬、開曼、維京群島以及環太平洋堡礁的瓦努阿圖、諾魯、科克群島、東加、薩摩亞等相關國家與地區,均有提供信託相關服務。

(三)日本信託制度的形成

日本應該是亞洲最早有信託制度的國家,最早始於明治後期(西元1905年),這時期的信託,主要是為產業調度資金的附擔保公司債而成立信託,並因應此信託目的而訂定「附擔保公司債信託法」,可謂日本成文法上最早制定的信託制度;之後為求投資人的保護,於1921年制定全面性規範信託實體法規「信託法」,並於1922年制定「信託業法」,其比較符合現代意義的信託制度與信託業務。

但日本初期所制定的信託法,主要是針對信託公司的管理,偏重商事信託並無現行一般的民事信託,主要規範信託業者,對於受託人加諸較多限制(例如信託業可受託管理的財產僅限於金錢、有價證券、金錢債權、動產、土地及地上權等六種),經過逾八十年,新信託法在2006年3月13日,由日本國會提出並經過決議、公布,並於2007年9月30日開始施行,日本新信託法基於四大方向:(1)衡平受託人的責任;(2) 以契約自由為原則;(3) 強化受益人的權利保護;及(4) 信託種類的多樣性及靈活性等。大篇幅地以當事人契約自由取代強制規定,並允許契約當事人得以信託行為定其相關法律關係,而得以創設了各式各樣不同的信託類型,內容包括:自益信託、限定責任信託、發行受益證券信託、擔保權信託、目的信託、代替遺囑信託、受益人連續信託、公益信託、智慧財產權信託、事業信託等。

(四)新加坡信託制度的形成

新加坡有關信託的法制,主要也是根基於英國的「普通法」體系(此係相對於歐陸法系注重成文法不同,最初也是以判例形成法律體系的方式構築而成)及信託原則,隨後並進一步加強、發展信託法制架構,以適應現代需求及符合國際監理與法令遵循標準。新加坡在2006年修正《信託公司法》,使其更符合現代信託法律。新加坡的信託業由新加坡金融管局(Monetary Authority of Singapore)監管,目前新加坡約有90間可從事信託業務的機構(包括25間銀行和65間具有獨立牌照的信託公司);信託公司須接受新加坡金融管理局依信託公司法密切監管並取得執照,並遵守金融管理局發布與信託公司法相關的規則、指令與通知。新加坡有關信託的法規包括民法、受託人法(Trustees Act)、信託公司法(Trust Companies Act)及營業信託法(Business Trusts Act)。

新加坡的信託制度繼受自英國普通法的法律制度(Common Law System),其法律的所有權人和受益人兩者間有清楚的規範區別,所有權人可以創建不同類型的信託(撤銷或不可撤銷信託),不用基於資產所在地或委託人住所地的限制,並且委託人及受託人等有各自一定的執行權能及權利,但受託人有法定的受託責任及限制,而該信託的期限不能超過100年,設立信託者必須是21歲以上的成年人、自然人或法人、有行為能力、無破產或無力償債者。

(五)臺灣信託制度的形成

臺灣《信託法》在正式立法前,即有依據民法相關規定引入使用,除民法外,其他信託規範大多由司法判例、判決及零星法令所構成。為配合經濟發展及開放投資信託之需,茲參考日本及韓國的信託法並參酌美國的《統一信託法典》(Uniform Trust Code, UTC)、《美國法律整編第二版信託法》3,正式提出信託法的法律經臺灣立法院通過,於1996年1月26日公布施行,確定信託財產特性及設立人、受託人以及受益人的權利義務關係;而信託業法則於2000年7月19日公布日施行,明訂信託業經營規範及監督機制;臺灣《信託法》共分為九章,合計86個條文,規範信託的形式、成立、效力、信託財產、受益人的權利、受託人的權利、義務、職務與責任、信託監察人、信託的監督、信託關係的消滅及公益信託等事項。4

3 《美國法律整編第二版信託法》(Restatement of the Law, Second: Trust),https://en.wikipedia.org/wiki/Restatements_of_the_Law。

4 劉昇昌,2006,以公益信託從事非營利事業之探討,https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/35362/7/93200207.pdf。

臺灣信託法規定,設立人於設立信託時可保留若干權利,設立人有相當彈性去約定信託條款,目前並無像美國信託法中可制訂可撤銷及不可撤銷的信託;在臺灣成立信託,除非成立本金與孳息均為他益的信託,否則還是要適用臺灣民法特留分,以及設立人的繼承人的繼承順位的規定。當信託契約明定信託收益的全部或一部分的受益人為非設立人者,視為設立人將享有信託收益的權利贈與該受益人,依法規定,課徵贈與稅。如因遺囑成立的信託,於遺囑人死亡時,其信託財產應依遺產及贈與稅法規定,課徵遺產稅,依所得稅法第三之二條第一項規定,設立人為營利事業的信託契約,信託成立時,如明定信託收益的全部或一部分的受益人為非設立人者,該受益人應將享有信託收益的權利價值,應併入成立年度的所得額,依所得稅法規定課徵所得稅。

(六)中國信託制度的形成

中國信託的發展,有考古學者認為在西元五到六世紀,約在東漢末年到南北朝時間開始至三國結束後,中國歷史進入一個百餘年的發展期,社會財富在這一個和平期間積蓄到一個高度,並且佛教在那時非常盛行。後來的南北戰亂使得剛進入中國的佛教寺廟成為躲避戰火的避風港,有錢富人將金銀財寶交給僧人代為保管。這樣不僅託付資產還代理財富的需求,一路發展到唐朝,隨著經濟水準的發展使得財富託管這一形式,受到上流人士的普遍認同並出現很大的進展。

到了唐朝,大型都市的出現逐漸形成,這些新型大都市都肩負著強大的商業貿易用途,因此在貨物買賣與巨賈富商的錢財保管需求大增。在當時稱為「僦櫃(又稱僦匱)」,一種在當時作為寄存貴重物品或是保管金錢的寄存業,也應運而生。僦櫃後發展為典當值錢的質庫,而剛剛形成的信託概念則受重農輕商的思想影響下,在封建王朝中消聲滅跡,直到二十世紀初西方與日本對信託的概念才重回中國人的視野。

1913年日本人在大連設立的「大連取引所信託株式會社」一般被認為是近代信託最早的初始,而後美國人在上海開辦的普益信託公司,一直到1917年才有中國人獨立經營的金融信託出現,是為上海商業儲蓄銀行成立的保管部,最早是出租保管箱讓客戶存放貴重物品。1922年上海商業儲蓄銀行將保管部更名為信託部並開辦客戶信託存款業務。1979年10月時中國銀行成立信託諮詢部,中國信託在近代開始展開,業務種類最早為委託放款,後增加信託貨款、投資性貸款、財產信託等。所以我們可以預見的是,之後恢復信託業後所成立的信託公司便已經走上了銀行業務為主、金融實業為輔的經營作法,而後信託發展的情況便以此為主軸。

另外,中國於2001年4月28日在第九屆全國人民代表大會通過《中華人民共和國信託法》,並於同年10月1日起施行,將信託法正式納入了中國法律體系。中國大部分信託內容均吸取自英美日韓四國信託法;但其中部分規定是依中國社會主義市場經濟特色所制定,算是較具有中國特色的信託法律,另外中國於同時間也發布《信託投資公司管理辦法》、《信託投資公司資金信託管理暫行辦法》,又稱為「一法兩規」。以此建立了目前中國信託業的架構,截至目前中國信託業務屬於特許業務。

2001年發布的信託法中,其實可以看出在法規上來說,信託已經有相關法律支援可以達到資產傳承的效果。條文中第十五條描述委託人不是唯一受益人的信託存續,信託財產不作為其遺產或者清算財產。如果在信託法中的定義下,在第二條本法所稱「信託」,是指委託人基於對受託人的信任,將其財產權委託給受託人,由受託人按委託人的意願以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的,進行管理或者處分的行為。委託人實質可以在法律層面上將資產與自己剝離,由受託人為名義持有人,並承擔財務管理責任同時分配給受益人。這種信託模式在風險保護、財產保密、資產的管理與傳承上已經有了信託應該要有的樣態。

信託法第五十二條中則規定信託不因委託人或者受託人的死亡、喪失民事行為能力、依法解散、被依法撤銷或者被宣告破產而終止,也不因受託人的辭任而終止。所以除非在信託當中另外有規定外,基本上已經保證了信託的存續性。然而當前信託登記制度尚未明朗,在還不能確定的情況底下,依然還是有很多種類的資產無法裝入信託,使得信託徒有其名。

所有權與收益權的分離性,信託財產的獨立性,信託管理的連續性最後到信託責任的有限性都已經有了相互的關係。與國際信託業主流的「實物信託」不同的另一個分野,「金融信託」是中國內地最主要的形式,如前所述內容不同,世界最早出現的信託是「土地信託」,而現代信託業中把土地在內的房產、地產等稱為「不動產信託」。而與實物信託的範疇有所區別,並各自發展。

在此認為簽訂信託合約,在其有效期內將所有權轉移給受託人,而在信託合約中委託形式將支配權授予代理人有限的權力。但是目前在中國,各信託公司所推出的家族信託依然還是強調收益對比,表明其信託概念雖在正確的道路上發展,實際上仍然跟其他地方討論的家族信託有所不同。

信託在中國即便法律上已經給予國外信託的樣態,但最後指向的依然多是資產管理、財務投資的形式;一般中國地區的信託以「現金」為主要託管標的,主要原因不外乎是現金資產流動性好、操作簡便、運用靈活;現金資產可以通過投資理財產生直接增值,為服務者帶來較高的回報;現金資產可以繞開信託登記的限制,進出自由;另外現金資產還可以免除「非現金資產」帶來的經營管理和保管的麻煩。

至於股權、不動產目前在中國尚不能作為信託財產委託,最近幾年,中國內地的信託學者也對中國目前信託法與信託制度提出不同看法:

1. 2019年6月12日,江平博士(《信託法》起草小組組長)在家族企業雜誌發表文章,他認為,目前我們的信託制度,在商業信託方面發展很充分了,而在民事信託、慈善信託領域發展得還是遠遠不夠,在民事信託和慈善信託、公益信託方面,我們還有很多發展的餘地,當然目前也存在一些困難和限制。

第一個問題就是信託稅制。因為我們制定信託法的時候沒有同時制定稅法和相應的配套措施。從這個角度來說,信託是有法可依了,但是相應的稅制在法律上還是空白,這是一個很大的欠缺。如果沒有稅收制度,信託制度是無法完善的。所以這個問題必須要認真地解決。

第二個問題是信託財產的登記制度。《信託法》規定了,法律規定必須登記的財產在設立信託時應當登記,但是《信託法》又沒有規定哪些應當登記,現在這是完全模糊的地帶。

這兩方面制度的完善,對於我們發展信託制度以及民事制度是非常關鍵的。

2. 2019年6月13日,《信託法》起草執筆人,中國慈善聯合會慈善信託委員會主任委員蔡概還博士在「家族企業雜誌」發表文章,指出《信託法》尚需修改的部分:

第一,關於信託的定義和表述

第二,應該增加營業受託相關的內容

第三,關於信託登記

第四,關於信託管理人制度

第五,關於信託稅收問題

第六,設立信託的財產要求

3. 2020年3月25日,《信託法》起草組成員,清華大學法學院金融與法律研究中心主任周小明博士在《清華金融評論》發表文章,他建議健全信託實施的配套制度:

一是信託財產轉移制度沒有得到執行。

二是信託登記缺乏操作制度。

三是信託稅制的缺失。

4. 2019年3月29日,中國人民大學信託與基金研究所執行所長邢成教授在《當代金融家》發表文章,他呼籲,在「大信託」背景下,現行的《信託法》作為行業基本法,已不能滿足信託業的快速發展與監管的要求,「大信託」時代迫切需要《信託業法》的制定和出臺。

5.在2021年全國兩會上,全國人大代表,中國人民銀行南昌中心支行原行長張智富建議儘快將修訂信託法列入日程,修改完善信託財產登記的相關規定,依法制定信託財產登記相關細則,明確信託財產登記的主體、內容、程序、效力等核心內容,實現信託財產登記制度的規範化和系統化,推動信託制度基礎設施的完善。

6.在2021年全國兩會上,全國人大代表中國銀保監會信託監管部主任賴秀福建議建立符合我國特點的信託稅制。2019年她提出,《信託法》的部分條款已相對滯後,不能適應信託業快速發展的趨勢,建議全國人大儘快啟動《信託法》的修訂工作。

7.在2021年全國兩會上,全國政協委員,證監會原主席肖鋼建議儘快修訂信託法,建立家族信託制度。

8. 2020年11月20日,中國民生信託董事長張喜芳在《財經雜誌》中發表文章,談到信託制度不完善體現在信託主體責任模糊,保密制度衝突,隔離功能弱有效,信託財產登記制度缺失,稅收制度盲區,以及信託判例稀少。對於信託關係下財產所有權是否實現從委託人到受託人的轉移,國內法律專家至今存在較大爭議,也正因如此,國內不少高淨值人士認為國內家族信託難以從法律上真正實現資產的隔離保護功能。

9. 2020年2月24日,清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓在《財富管理》雜誌發表文章,文中提到就目前而言,中國在民企傳承中存在明顯的制度障礙,包括《信託法》《慈善法》立法缺陷、產權登記缺失,稅負過高等難點問題,導致上市公司股票,非上市公司股權以及不動產很難成為家族信託、慈善信託或慈善基金會的財產,從而無法實現民企傳承功能。由於財產的歸屬不明確,獨立性不足,很難真正實現產權保護、傳承等企業家最為關心的核心功能,企業家在無奈的情況下只能在海外設立家族信託等架構。

10. 2019年3月14日,北京安傑律師事務所合夥人趙苗律師在描繪財富研究院發表文章,特別提醒,家族信託涉稅還沒有專門的規定和文件,遊戲規則都還沒有,斷章取義大肆宣傳信託的稅務籌劃,很容易搬起石頭砸自己的腳。例如,財產放入信託具有遞延納稅的效果,只有在分配給受益人的時候才徵稅,這種斷章取義看似有道理,其實誤導客戶的宣傳更可怕。

西方主要發達國家皆有完善的信託徵稅制度,成熟的實踐,我們目前尚在摸索。對從業者而言,在宣傳階段說家族信託具備很多功能情有可原,但是到落地執行文件撰寫階段,再省略前提,脫離相關的大背景和制度,把條件全部閹割掉,只賣皮囊,勢必給自己埋下隱患,也會把客戶帶入火坑!

根據中信登資料,截至2021年末,家族信託存續規模已達3,494.81億元;2022年1月,家族信託規模新增128.99億元,較上月增長33.54%,創近一年內新高。國內開展家族信託業務的信託公司也從2013年的6家大幅提升至2021年的近60家。然而,相對於國內龐大的財富存量,境內家族信託發展仍有較大空間。筆者認為,離岸家族信託發展值得國內家族信託借鑒的有以下幾點:

第一,成熟的法律、稅收等制度環境是家族信託發展的根基。離岸地健全的法律制度、對所有權清晰的界定、友好的稅收環境,是吸引全球高淨值家族的重要原因。我國早在2001年就制定了《信託法》,並逐漸形成一法三規的制度框架,但二十多年來經濟、社會環境發生了巨大變化,相關法律制度難以適應家族信託業務的發展,亟需在法律機制、稅收機制、登記制度等方面進行完善和優化。例如,當前對於信託財產的轉移徵稅採取「視同交易」的原則,使得信託財產在轉移過程中存在重複徵稅、稅收負擔重的問題,不動產、股權類資產難以裝入家族信託。此外,國內目前只有信託產品的登記,對於各類信託財產(如不動產、上市股權等)缺乏相應的登記機構,信託財產登記制度有待健全等。

第二,持續的市場創新與演化是家族信託保持生命力的源泉。離岸地家族信託相關制度以及豐富的產品供給不是一步到位的,而是通過市場的長期演化和持續的創新才能保持旺盛的生命力。主要在以下三方面:一是制衡機制的完善,如保護人角色的設立,特別是在自由裁量信託中由於受託人擁有較大的權利,家族信託產品設計時通過保護人形成對受託人的制衡。二是圍繞設立人需求進行靈活的產品設計,如SPV構建可根據設立人需求及各離岸法律稅收環境量身定制,再如部分離岸地創新性地設立了VISTA、STAR信託制度來解決特殊場景的問題。三是市場參與主體的多元化,如受託人除持牌信託公司外,還有私人信託公司。鑒此,建議國內市場主體加大創新力度,提升產品設計能力,豐富家族信託供給品種,來滿足各類家族企業及超高淨值人群的需求。

第三,管理能力與服務能力的提升是家族信託的核心競爭力。除了制度優勢外,離岸地吸引高淨值人士的因素還在於,一方面海外受託機構較強的資產配置能力能夠滿足高淨值人士財富管理的增值保值需求;另一方面經過長期發展,受託機構在家族傳承、公益慈善等多方面的服務能力,給設立人提供較為多樣化、全面的服務。相較於海外家族信託,國內家族信託受託機構在管理能力和服務能力方面均有很大的提升空間,建議豐富產品線,提升資產管理能力,同時在金融服務外,圍繞高淨值人士需求,提供多元化的增值服務。5

5 https://finance.sina.cn/2022-05-23/detail-imizirau4243490.d.html?from=wap

整體而言,中國當前的信託制度仍不完善,只能做理財信託,尚無法實現真正的家族信託。

信託的核心理念,其實是一種「在無所有權的情況下,依然保有對資產的控制權」的概念。這不僅是一種財務策略,更是一種哲學思維——透過實踐這一概念,可以有效幫助家庭克服「富不過三代」的困境。無所有權的控制意味著,每個家庭成員都需接受這樣的觀念:「即便我不是某項資產的合法所有者,我仍然擁有該物的控制權。」這概念看似簡單,卻遠比想像中難以實踐,因為放棄對財產的所有權,對許多人而言是極大的心理挑戰。然而,一旦能夠做到,這將成為最有效的財富保值與傳承方式。這一點在現實情境中特別重要,尤其是許多年長的家庭成員鮮少在生前將大筆財富轉移給年輕一代,即便他們願意這麼做,家庭的資產負債表也可能因此大幅變動。一般而言,人們不願輕易放棄財產的所有權,但隨著時間推移,卻可以發現,大多數人願意放棄所有權,但不願意放棄對決策的控制權。

對失去控制權的恐懼深植人心,即便是高淨值人士在規劃財富傳承時,仍希望「從墳墓中控制」,以確保後代不會過著依賴且無生產力的生活。因此,所有長期財富保值的計劃都必須考慮控制權的問題,並找到積極應對的方法,而家族信託便可能就是最佳解方。「無所有權的控制」是成為卓越財富管家的關鍵,它的核心價值在於——讓個人能夠掌控財務命運,同時避免因直接擁有資產而導致家庭財富承受傳承稅(遺產稅)或其他法律風險。這正是歐美信託制度形成的核心理念。以下是針對美國、英國、日本、新加坡、臺灣與中國等六個地區的信託制度演進之簡要分析。

(一)美國信託制度的形成

美國的信託制度源自英國衡平法的繼受與演變,初期多為個人承辦執行遺囑及管理財產等事務,像是洛克菲勒家族(Rockefeller)、甘迺迪家族(Kennedy)、杜邦家族(Du Pont family)等。美國的信託公司最早出現在1822年,紐約州授予農業火災保險與貸款公司受託人牌照,核准保險公司經營信託業務。首家美國專業信託公司是紐約州的美國信託公司(U.S. Trust,該公司現為Bank of America Private Bank),於1853年在紐約州開始營運。美國屬於複數法域國家,各州基本上都有各自的信託法制,雖然目前已有36州採用美國統一信託法典(Uniform Trust Code)作為立法例,但加州、內華達州、德拉瓦州、南達科達州等仍未加入美國統一信託法典,因此其信託法規仍與其他州有些許差異。

美國傳統的信託慣例採用普通法系(Common Law),而普通法系下不允許個人藉由設立信託以避免債權人的追索,因此設立人不得設立自益信託(self-settled trust)來保護信託資產。如果個人設立了一個不可撤銷信託,並賦予受託人酌情分配給該個人及其配偶子女信託收益和本金,那麼依據普通法,該人的債權人還是可以通過法律手段獲得所有信託資產。

此一情況到了1997年開始轉變,1997年7月9日,德拉瓦州州長托馬斯‧R‧卡普爾(Thomas R. Carper)簽署了德拉瓦信託法案(Delaware Qualified Dispositions in Trust Act),其中的12 Del. Code§3570到§3576,明文規定了德拉瓦州允許設立資產保護信託(Asset Protection Trust, APT),自此,無論是德拉瓦州的居民或非居民,皆能依據該州州法來設立資產保護信託,來達到節省稅收、保護資產和實現財富傳承等目的。在德拉瓦州信託法案之下,當設立人設立資產保護信託並移入資產後,債權人有四年的時間可以對信託資產進行追索,一旦四年期間屆滿,該資產就會成為不受追索的標的,從而達到保護資產的效果。德拉瓦州就資產保護信託的追索設有些許例外,這些例外限於信託設立前已經起訴的侵權行為、設立人的配偶追索贍養費,或是子女追索扶養費,例外允許從信託資產給付損害賠償、贍養費或扶養費。自此以後,其他州開始群起效仿,爭相立法,到2017年止,美國允許設立資產保護信託的州已有阿拉斯加、科羅拉多、夏威夷、密西西比、密蘇里、內華達、新罕布什爾、俄亥俄、俄克拉荷馬、羅德島、南達科他、田納西、猶他、弗吉尼亞和懷俄明等等。

有鑑於德拉瓦州的成功,內華達州在1999年也跟進允許設立人成立資產保護信託(Nevada Asset Protection Trust, NAPT),在此之後,內華達州議會採漸進式通過資產保護和信託法,完整化該州的資產保護信託規範。NAPT的主要規範在內華達州的法律章程第166章,相較於德拉瓦州的資產保護信託需要經過4年的司法程序檢驗(追索時效),內華達州法下的追索時效更短,內華達州信託法規定信託設立人若在內華達州成立資產保護信託,將各種動產與不動產例如房地產、銀行存款、股票、債券、珠寶、汽車等資產轉入NAPT,在轉入的兩年內,這些資產將繼續面臨債權人的追討和司法判決審查,然而在滿兩年之後,轉入的資產就會受到法律保護而不受第三方債權人的追索1。美國各州對於資產保護信託的追索時效有不同的規定,對這個期限的規定也不同,很多州規定資產要存放4年或6年以上,或債權人發現這些資產後的一年內,兩者中較晚的時間點,目前在全美國50個州中,以下列四個州依序提供最有利的資產保護法:內華達州、阿拉斯加州、南達可塔州和德拉瓦州。

1 Taylor, Chris (2015, June 17). 70% of Rich Families Lose Their Wealth by the Second Generation. Money. https://money.com/rich-families-lose-wealth/

在美國成立信託,若信託下面再成立「有限責任公司」(Limited Liability Company, LLC),並透過LLC進行投資,將可進一步強化信託保護資產的特性,這是因為當信託成為LLC的出資股東後,若外部債權人對於信託提出索賠的訴訟,即便成功,也會因為法院對於LLC股東的「扣押償債令保護」(Charging Order Protection),在索賠的時點和管道上受到限制。

所謂「扣押償債令」(Charging Order),具體而言,是指若LLC的成員(member,也就是信託)在外有欠債,當成員被債權人起訴並被法院判決要還款給債權人時,法院會命LLC將本來要支付給成員(信託)的分配直接支付給成員(信託)的債權人,此一命令即為扣押償債令。當法院核發扣押償債令後,債權人無法強迫LLC進行分配,只能被動地等待LLC進行分配;此外,債權人也不會因為扣押償債令,進而取得對於LLC的權益或控制權,因為債權人無法獲得LLC分配的指揮權(因為LLC仍被信託所控制)債權人通常無法得知其債權到底何時可以完全得到清償,因此即便債權人獲得對於信託財產的勝訴判決,也只能接受庭外和解或放棄追款2。目前在內華達州或德拉瓦州所成立的信託通常為指示型信託(Directed Trust),也就是說採用此種信託搭配LLC的架構,可為高財富家庭提供信託和遺產規劃過程中所需的靈活性和自由度,在本書後續內文中介紹美國信託時將仔細說明此架構規劃模式。

2 LVHome.com,內州資產保護條款全美最有利,2014.10.14,http://www.lvhome.com/cn/NewsDetails.aspx?id=498。

自立法原則來看,美國的信託與英國一樣,是源自於是用益權制度(Usufruct)及法院判決累計而來,透過法院判決承認所有權分為「法律上的所有權」及「實質上的所有權」伴隨著衡平制度落實於判例中而被接受。在殖民地時代,信託的概念已經普遍受到承認。美國對信託的發展最大的貢獻,則是採納了公司受託人制度。英國與美國的信託法並不盡相同,更確切的說,其信託的基本內容雖然是相通的,但信託的個別效果上則有差異,其最大的區別在於,美國型的信託偏重於設立人的意思;而英國型的信託則首重受託人的權利。

此外,在2004年8月「美國統一州法律委員會(National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, NCCUSL)」,首次嘗試將「普通法(Common Law)」(又稱英美法系)稱為「統一信託法典(Uniform Trust Code, UTC)」,到目前已成為整編「第三版信託法(Restatement of the Law Third, Trusts)」及「統一謹慎投資人法(Uniform Prudent Investor Act)」。截至2021年7月5日,已有哥倫比亞特區與36個州頒布了統一信託法典版本(阿拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、科羅拉多州、康涅狄格州、佛羅里達州、夏威夷州、伊利諾伊州、堪薩斯州、肯塔基州、緬因州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新澤西州、新罕布什爾州、新墨西哥州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、佛蒙特州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、威斯康星州和懷俄明州)。目前紐約也已提議立法採用UTC。在美國信託法庭通常亦會參考統一信託法進行判決,但截至目前美國內華達州、阿拉斯加州和德拉瓦州並未立法採用美國統一信託法,主要原因是統一信託法原則上比較保障信託債權人或經濟弱勢離婚配偶的權益,對於信託設立人、受益人較缺乏保障,所以一般家族若要成立朝代信託通常還是會選擇在內華達州、阿拉斯加州和德拉瓦州等州成立。

(二)英國信託制度的形成

近代信託法理的形成源自於英國,最主要是由土地用益的制度演變而來;因早期英國人民為迴避封建社會嚴苛的稅負,以及土地處分所遭受的限制,逐漸發展形成「為他人利益管理財產」為主要概念的服務,在歷經多年法院判例的逐漸累積下,形成目前的信託法理。因為在英國的信託業務起源於民事信託,故此主要以個人信託業務為主;法人信託業務為輔。

近數十年來,由於避稅與財富傳承的需求殷切,在英屬的一些屬地,或後來成為獨立的小國地區,紛紛頒布信託法,又因為這些地方的課稅與法治獨立於英國,遂逐漸形成專為信託提供服務的專業地區,例如:英國附近的澤西島、根西島、馬恩島;加勒比海地區的百慕達、巴哈馬、開曼、維京群島以及環太平洋堡礁的瓦努阿圖、諾魯、科克群島、東加、薩摩亞等相關國家與地區,均有提供信託相關服務。

(三)日本信託制度的形成

日本應該是亞洲最早有信託制度的國家,最早始於明治後期(西元1905年),這時期的信託,主要是為產業調度資金的附擔保公司債而成立信託,並因應此信託目的而訂定「附擔保公司債信託法」,可謂日本成文法上最早制定的信託制度;之後為求投資人的保護,於1921年制定全面性規範信託實體法規「信託法」,並於1922年制定「信託業法」,其比較符合現代意義的信託制度與信託業務。

但日本初期所制定的信託法,主要是針對信託公司的管理,偏重商事信託並無現行一般的民事信託,主要規範信託業者,對於受託人加諸較多限制(例如信託業可受託管理的財產僅限於金錢、有價證券、金錢債權、動產、土地及地上權等六種),經過逾八十年,新信託法在2006年3月13日,由日本國會提出並經過決議、公布,並於2007年9月30日開始施行,日本新信託法基於四大方向:(1)衡平受託人的責任;(2) 以契約自由為原則;(3) 強化受益人的權利保護;及(4) 信託種類的多樣性及靈活性等。大篇幅地以當事人契約自由取代強制規定,並允許契約當事人得以信託行為定其相關法律關係,而得以創設了各式各樣不同的信託類型,內容包括:自益信託、限定責任信託、發行受益證券信託、擔保權信託、目的信託、代替遺囑信託、受益人連續信託、公益信託、智慧財產權信託、事業信託等。

(四)新加坡信託制度的形成

新加坡有關信託的法制,主要也是根基於英國的「普通法」體系(此係相對於歐陸法系注重成文法不同,最初也是以判例形成法律體系的方式構築而成)及信託原則,隨後並進一步加強、發展信託法制架構,以適應現代需求及符合國際監理與法令遵循標準。新加坡在2006年修正《信託公司法》,使其更符合現代信託法律。新加坡的信託業由新加坡金融管局(Monetary Authority of Singapore)監管,目前新加坡約有90間可從事信託業務的機構(包括25間銀行和65間具有獨立牌照的信託公司);信託公司須接受新加坡金融管理局依信託公司法密切監管並取得執照,並遵守金融管理局發布與信託公司法相關的規則、指令與通知。新加坡有關信託的法規包括民法、受託人法(Trustees Act)、信託公司法(Trust Companies Act)及營業信託法(Business Trusts Act)。

新加坡的信託制度繼受自英國普通法的法律制度(Common Law System),其法律的所有權人和受益人兩者間有清楚的規範區別,所有權人可以創建不同類型的信託(撤銷或不可撤銷信託),不用基於資產所在地或委託人住所地的限制,並且委託人及受託人等有各自一定的執行權能及權利,但受託人有法定的受託責任及限制,而該信託的期限不能超過100年,設立信託者必須是21歲以上的成年人、自然人或法人、有行為能力、無破產或無力償債者。

(五)臺灣信託制度的形成

臺灣《信託法》在正式立法前,即有依據民法相關規定引入使用,除民法外,其他信託規範大多由司法判例、判決及零星法令所構成。為配合經濟發展及開放投資信託之需,茲參考日本及韓國的信託法並參酌美國的《統一信託法典》(Uniform Trust Code, UTC)、《美國法律整編第二版信託法》3,正式提出信託法的法律經臺灣立法院通過,於1996年1月26日公布施行,確定信託財產特性及設立人、受託人以及受益人的權利義務關係;而信託業法則於2000年7月19日公布日施行,明訂信託業經營規範及監督機制;臺灣《信託法》共分為九章,合計86個條文,規範信託的形式、成立、效力、信託財產、受益人的權利、受託人的權利、義務、職務與責任、信託監察人、信託的監督、信託關係的消滅及公益信託等事項。4

3 《美國法律整編第二版信託法》(Restatement of the Law, Second: Trust),https://en.wikipedia.org/wiki/Restatements_of_the_Law。

4 劉昇昌,2006,以公益信託從事非營利事業之探討,https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/35362/7/93200207.pdf。

臺灣信託法規定,設立人於設立信託時可保留若干權利,設立人有相當彈性去約定信託條款,目前並無像美國信託法中可制訂可撤銷及不可撤銷的信託;在臺灣成立信託,除非成立本金與孳息均為他益的信託,否則還是要適用臺灣民法特留分,以及設立人的繼承人的繼承順位的規定。當信託契約明定信託收益的全部或一部分的受益人為非設立人者,視為設立人將享有信託收益的權利贈與該受益人,依法規定,課徵贈與稅。如因遺囑成立的信託,於遺囑人死亡時,其信託財產應依遺產及贈與稅法規定,課徵遺產稅,依所得稅法第三之二條第一項規定,設立人為營利事業的信託契約,信託成立時,如明定信託收益的全部或一部分的受益人為非設立人者,該受益人應將享有信託收益的權利價值,應併入成立年度的所得額,依所得稅法規定課徵所得稅。

(六)中國信託制度的形成

中國信託的發展,有考古學者認為在西元五到六世紀,約在東漢末年到南北朝時間開始至三國結束後,中國歷史進入一個百餘年的發展期,社會財富在這一個和平期間積蓄到一個高度,並且佛教在那時非常盛行。後來的南北戰亂使得剛進入中國的佛教寺廟成為躲避戰火的避風港,有錢富人將金銀財寶交給僧人代為保管。這樣不僅託付資產還代理財富的需求,一路發展到唐朝,隨著經濟水準的發展使得財富託管這一形式,受到上流人士的普遍認同並出現很大的進展。

到了唐朝,大型都市的出現逐漸形成,這些新型大都市都肩負著強大的商業貿易用途,因此在貨物買賣與巨賈富商的錢財保管需求大增。在當時稱為「僦櫃(又稱僦匱)」,一種在當時作為寄存貴重物品或是保管金錢的寄存業,也應運而生。僦櫃後發展為典當值錢的質庫,而剛剛形成的信託概念則受重農輕商的思想影響下,在封建王朝中消聲滅跡,直到二十世紀初西方與日本對信託的概念才重回中國人的視野。

1913年日本人在大連設立的「大連取引所信託株式會社」一般被認為是近代信託最早的初始,而後美國人在上海開辦的普益信託公司,一直到1917年才有中國人獨立經營的金融信託出現,是為上海商業儲蓄銀行成立的保管部,最早是出租保管箱讓客戶存放貴重物品。1922年上海商業儲蓄銀行將保管部更名為信託部並開辦客戶信託存款業務。1979年10月時中國銀行成立信託諮詢部,中國信託在近代開始展開,業務種類最早為委託放款,後增加信託貨款、投資性貸款、財產信託等。所以我們可以預見的是,之後恢復信託業後所成立的信託公司便已經走上了銀行業務為主、金融實業為輔的經營作法,而後信託發展的情況便以此為主軸。

另外,中國於2001年4月28日在第九屆全國人民代表大會通過《中華人民共和國信託法》,並於同年10月1日起施行,將信託法正式納入了中國法律體系。中國大部分信託內容均吸取自英美日韓四國信託法;但其中部分規定是依中國社會主義市場經濟特色所制定,算是較具有中國特色的信託法律,另外中國於同時間也發布《信託投資公司管理辦法》、《信託投資公司資金信託管理暫行辦法》,又稱為「一法兩規」。以此建立了目前中國信託業的架構,截至目前中國信託業務屬於特許業務。

2001年發布的信託法中,其實可以看出在法規上來說,信託已經有相關法律支援可以達到資產傳承的效果。條文中第十五條描述委託人不是唯一受益人的信託存續,信託財產不作為其遺產或者清算財產。如果在信託法中的定義下,在第二條本法所稱「信託」,是指委託人基於對受託人的信任,將其財產權委託給受託人,由受託人按委託人的意願以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的,進行管理或者處分的行為。委託人實質可以在法律層面上將資產與自己剝離,由受託人為名義持有人,並承擔財務管理責任同時分配給受益人。這種信託模式在風險保護、財產保密、資產的管理與傳承上已經有了信託應該要有的樣態。

信託法第五十二條中則規定信託不因委託人或者受託人的死亡、喪失民事行為能力、依法解散、被依法撤銷或者被宣告破產而終止,也不因受託人的辭任而終止。所以除非在信託當中另外有規定外,基本上已經保證了信託的存續性。然而當前信託登記制度尚未明朗,在還不能確定的情況底下,依然還是有很多種類的資產無法裝入信託,使得信託徒有其名。

所有權與收益權的分離性,信託財產的獨立性,信託管理的連續性最後到信託責任的有限性都已經有了相互的關係。與國際信託業主流的「實物信託」不同的另一個分野,「金融信託」是中國內地最主要的形式,如前所述內容不同,世界最早出現的信託是「土地信託」,而現代信託業中把土地在內的房產、地產等稱為「不動產信託」。而與實物信託的範疇有所區別,並各自發展。

在此認為簽訂信託合約,在其有效期內將所有權轉移給受託人,而在信託合約中委託形式將支配權授予代理人有限的權力。但是目前在中國,各信託公司所推出的家族信託依然還是強調收益對比,表明其信託概念雖在正確的道路上發展,實際上仍然跟其他地方討論的家族信託有所不同。

信託在中國即便法律上已經給予國外信託的樣態,但最後指向的依然多是資產管理、財務投資的形式;一般中國地區的信託以「現金」為主要託管標的,主要原因不外乎是現金資產流動性好、操作簡便、運用靈活;現金資產可以通過投資理財產生直接增值,為服務者帶來較高的回報;現金資產可以繞開信託登記的限制,進出自由;另外現金資產還可以免除「非現金資產」帶來的經營管理和保管的麻煩。

至於股權、不動產目前在中國尚不能作為信託財產委託,最近幾年,中國內地的信託學者也對中國目前信託法與信託制度提出不同看法:

1. 2019年6月12日,江平博士(《信託法》起草小組組長)在家族企業雜誌發表文章,他認為,目前我們的信託制度,在商業信託方面發展很充分了,而在民事信託、慈善信託領域發展得還是遠遠不夠,在民事信託和慈善信託、公益信託方面,我們還有很多發展的餘地,當然目前也存在一些困難和限制。

第一個問題就是信託稅制。因為我們制定信託法的時候沒有同時制定稅法和相應的配套措施。從這個角度來說,信託是有法可依了,但是相應的稅制在法律上還是空白,這是一個很大的欠缺。如果沒有稅收制度,信託制度是無法完善的。所以這個問題必須要認真地解決。

第二個問題是信託財產的登記制度。《信託法》規定了,法律規定必須登記的財產在設立信託時應當登記,但是《信託法》又沒有規定哪些應當登記,現在這是完全模糊的地帶。

這兩方面制度的完善,對於我們發展信託制度以及民事制度是非常關鍵的。

2. 2019年6月13日,《信託法》起草執筆人,中國慈善聯合會慈善信託委員會主任委員蔡概還博士在「家族企業雜誌」發表文章,指出《信託法》尚需修改的部分:

第一,關於信託的定義和表述

第二,應該增加營業受託相關的內容

第三,關於信託登記

第四,關於信託管理人制度

第五,關於信託稅收問題

第六,設立信託的財產要求

3. 2020年3月25日,《信託法》起草組成員,清華大學法學院金融與法律研究中心主任周小明博士在《清華金融評論》發表文章,他建議健全信託實施的配套制度:

一是信託財產轉移制度沒有得到執行。

二是信託登記缺乏操作制度。

三是信託稅制的缺失。

4. 2019年3月29日,中國人民大學信託與基金研究所執行所長邢成教授在《當代金融家》發表文章,他呼籲,在「大信託」背景下,現行的《信託法》作為行業基本法,已不能滿足信託業的快速發展與監管的要求,「大信託」時代迫切需要《信託業法》的制定和出臺。

5.在2021年全國兩會上,全國人大代表,中國人民銀行南昌中心支行原行長張智富建議儘快將修訂信託法列入日程,修改完善信託財產登記的相關規定,依法制定信託財產登記相關細則,明確信託財產登記的主體、內容、程序、效力等核心內容,實現信託財產登記制度的規範化和系統化,推動信託制度基礎設施的完善。

6.在2021年全國兩會上,全國人大代表中國銀保監會信託監管部主任賴秀福建議建立符合我國特點的信託稅制。2019年她提出,《信託法》的部分條款已相對滯後,不能適應信託業快速發展的趨勢,建議全國人大儘快啟動《信託法》的修訂工作。

7.在2021年全國兩會上,全國政協委員,證監會原主席肖鋼建議儘快修訂信託法,建立家族信託制度。

8. 2020年11月20日,中國民生信託董事長張喜芳在《財經雜誌》中發表文章,談到信託制度不完善體現在信託主體責任模糊,保密制度衝突,隔離功能弱有效,信託財產登記制度缺失,稅收制度盲區,以及信託判例稀少。對於信託關係下財產所有權是否實現從委託人到受託人的轉移,國內法律專家至今存在較大爭議,也正因如此,國內不少高淨值人士認為國內家族信託難以從法律上真正實現資產的隔離保護功能。

9. 2020年2月24日,清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓在《財富管理》雜誌發表文章,文中提到就目前而言,中國在民企傳承中存在明顯的制度障礙,包括《信託法》《慈善法》立法缺陷、產權登記缺失,稅負過高等難點問題,導致上市公司股票,非上市公司股權以及不動產很難成為家族信託、慈善信託或慈善基金會的財產,從而無法實現民企傳承功能。由於財產的歸屬不明確,獨立性不足,很難真正實現產權保護、傳承等企業家最為關心的核心功能,企業家在無奈的情況下只能在海外設立家族信託等架構。

10. 2019年3月14日,北京安傑律師事務所合夥人趙苗律師在描繪財富研究院發表文章,特別提醒,家族信託涉稅還沒有專門的規定和文件,遊戲規則都還沒有,斷章取義大肆宣傳信託的稅務籌劃,很容易搬起石頭砸自己的腳。例如,財產放入信託具有遞延納稅的效果,只有在分配給受益人的時候才徵稅,這種斷章取義看似有道理,其實誤導客戶的宣傳更可怕。

西方主要發達國家皆有完善的信託徵稅制度,成熟的實踐,我們目前尚在摸索。對從業者而言,在宣傳階段說家族信託具備很多功能情有可原,但是到落地執行文件撰寫階段,再省略前提,脫離相關的大背景和制度,把條件全部閹割掉,只賣皮囊,勢必給自己埋下隱患,也會把客戶帶入火坑!

根據中信登資料,截至2021年末,家族信託存續規模已達3,494.81億元;2022年1月,家族信託規模新增128.99億元,較上月增長33.54%,創近一年內新高。國內開展家族信託業務的信託公司也從2013年的6家大幅提升至2021年的近60家。然而,相對於國內龐大的財富存量,境內家族信託發展仍有較大空間。筆者認為,離岸家族信託發展值得國內家族信託借鑒的有以下幾點:

第一,成熟的法律、稅收等制度環境是家族信託發展的根基。離岸地健全的法律制度、對所有權清晰的界定、友好的稅收環境,是吸引全球高淨值家族的重要原因。我國早在2001年就制定了《信託法》,並逐漸形成一法三規的制度框架,但二十多年來經濟、社會環境發生了巨大變化,相關法律制度難以適應家族信託業務的發展,亟需在法律機制、稅收機制、登記制度等方面進行完善和優化。例如,當前對於信託財產的轉移徵稅採取「視同交易」的原則,使得信託財產在轉移過程中存在重複徵稅、稅收負擔重的問題,不動產、股權類資產難以裝入家族信託。此外,國內目前只有信託產品的登記,對於各類信託財產(如不動產、上市股權等)缺乏相應的登記機構,信託財產登記制度有待健全等。

第二,持續的市場創新與演化是家族信託保持生命力的源泉。離岸地家族信託相關制度以及豐富的產品供給不是一步到位的,而是通過市場的長期演化和持續的創新才能保持旺盛的生命力。主要在以下三方面:一是制衡機制的完善,如保護人角色的設立,特別是在自由裁量信託中由於受託人擁有較大的權利,家族信託產品設計時通過保護人形成對受託人的制衡。二是圍繞設立人需求進行靈活的產品設計,如SPV構建可根據設立人需求及各離岸法律稅收環境量身定制,再如部分離岸地創新性地設立了VISTA、STAR信託制度來解決特殊場景的問題。三是市場參與主體的多元化,如受託人除持牌信託公司外,還有私人信託公司。鑒此,建議國內市場主體加大創新力度,提升產品設計能力,豐富家族信託供給品種,來滿足各類家族企業及超高淨值人群的需求。

第三,管理能力與服務能力的提升是家族信託的核心競爭力。除了制度優勢外,離岸地吸引高淨值人士的因素還在於,一方面海外受託機構較強的資產配置能力能夠滿足高淨值人士財富管理的增值保值需求;另一方面經過長期發展,受託機構在家族傳承、公益慈善等多方面的服務能力,給設立人提供較為多樣化、全面的服務。相較於海外家族信託,國內家族信託受託機構在管理能力和服務能力方面均有很大的提升空間,建議豐富產品線,提升資產管理能力,同時在金融服務外,圍繞高淨值人士需求,提供多元化的增值服務。5

5 https://finance.sina.cn/2022-05-23/detail-imizirau4243490.d.html?from=wap

整體而言,中國當前的信託制度仍不完善,只能做理財信託,尚無法實現真正的家族信託。

本節將依據美國信託、美國司法管轄權定義上的境外信託、以及美國稅法定義上的境外信託,分別列舉相對應的架構分析說明美國信託之定義。

(一)美國人基本原則與定義

1.美國人(U.S. Person)

美國人不應只限於美國公民或綠卡持有者,而係指美國所得稅上的公民及稅務居民6。本文在此將詳細介紹「美國人」之名詞解釋,以及「美國人」一詞在不同情況下之不同定義,依序論述在所得稅、遺產稅及贈與稅、FBAR與IRS 8938表之情況下,相應的「美國人」之定義。

6 A “U.S. person” shall mean any person who is a citizen of the United States of America or any person treated as a resident of the United States of America under section 7701 (a) (30) of the Code or within the contemplation of section 2001(a) of the Code.

一個個人什麼時候會被視為美國稅上的美國人?若是符合以下情況,將會被視作是美國人;反之,不符合以下兩者則為「非美國人」(Non-U.S. Person):

(1)美國公民,無論其居住地在哪,以及美國的雙重公民(擁有美國、一個或多個其他國家的國籍);或者

(2)美國居民(U.S. Resident),無論其國籍。

2.美國居民(U.S. Resident)

美國居民依照所得稅或遺產贈與稅之不同情況下有不同之解釋。

(1)所得稅居民

就所得稅範疇而言,居民包含綠卡持有人(或其他合法永久居民)。

合法永久居民之定義規範於IRC§7701(b)(1),若一個個人在該年度的任何一個時點曾是美國合法的永久居民(即綠卡持有人),則視為美國稅務居民。而針對合法永久居留的第一年和最後一年IRC亦有特殊規定7。對於第一年,若該個人在前一年度不是居民,則該個人僅從該年開始居住日起之部分被視為居民,也就是其第一次持有綠卡實際出現在美國之年度時8。關於居住之最後一年,若該個人按法定程序交出綠卡並離開美國,那麼在下一年將不被視為美國居民;若該個人與另一個稅務管轄區的聯繫更為緊密,則該個人將僅於其作為綠卡持卡人之部分年間內被視為美國所得稅之稅務居民9。

7 IRC § 7701(b)(1)(A)(iii): First year election: Such individual makes the election provided in paragraph (4).

IRC § 7701(b)(2)(B): Last year of residency

An alien individual shall not be treated as a resident of the United States during a portion of any calendar year if—

(i)such portion is after the last day in such calendar year on which the individual was present in the United States (or, in the case of an individual described in paragraph (1)(A)(i), the last day on which he was so described),

(ii)during such portion the individual has a closer connection to a foreign country than to the United States, and

(iii)the individual is not a resident of the United States at any time during the next calendar year.

8 IRC § 7701(b)(1)(A)(4)

9 IRC § 7701(b)(2)(B)

7 IRC § 7701(b)(1)(A)(iii): First year election: Such individual makes the election provided in paragraph (4).

IRC § 7701(b)(2)(B): Last year of residency

An alien individual shall not be treated as a resident of the United States during a portion of any calendar year if—

(i)such portion is after the last day in such calendar year on which the individual was present in the United States (or, in the case of an individual described in paragraph (1)(A)(i), the last day on which he was so described),

(ii)during such portion the individual has a closer connection to a foreign country than to the United States, and

(iii)the individual is not a resident of the United States at any time during the next calendar year.

8 IRC § 7701(b)(1)(A)(4)

9 IRC § 7701(b)(2)(B)

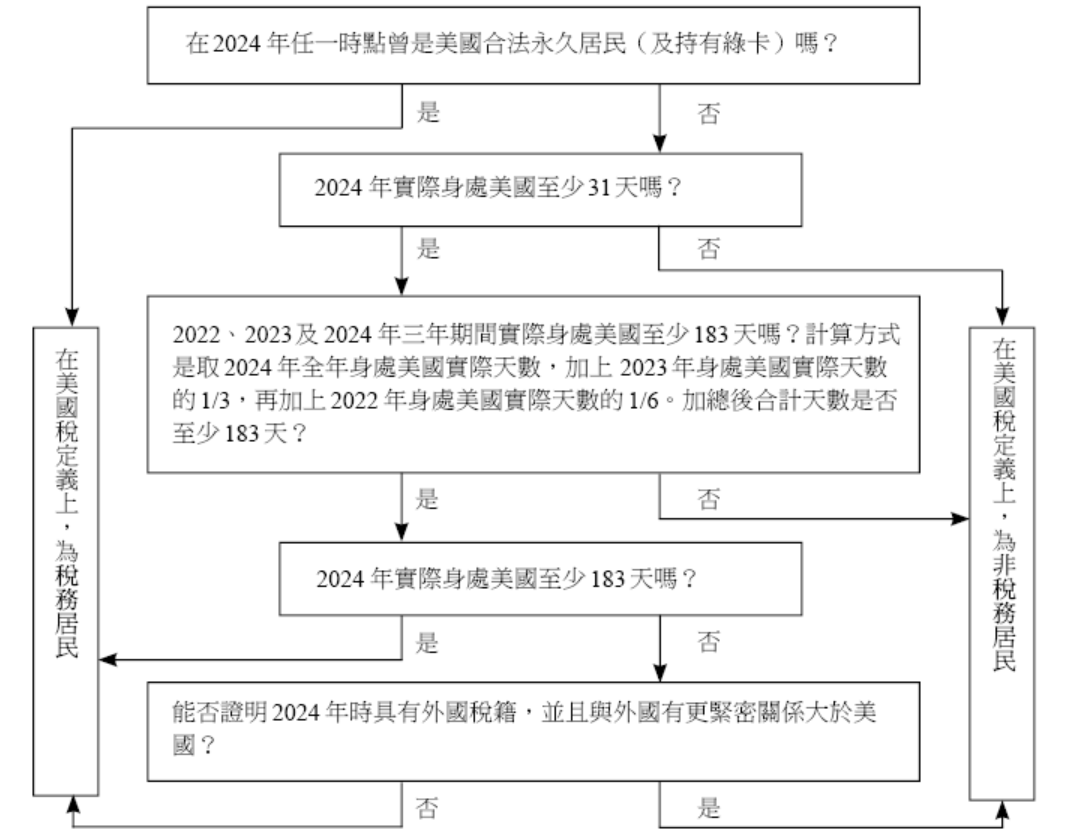

實質居留測試IRC§7701(b)(3)(A)

在「實質居留測試」中,若滿足下列條件將會在該年度被視為美國稅務居民:

① 在該年度至少31天在美國居住;且

② 當前納稅年度在美國的總天數,加上去年居住天數的三分之一,再加上前年居住天數的六分之一,三年加權後≧183天。(每年在美國停留時間不超過121天者並不會超過此數字)10。

10 IRC §7701(b)(3)(A)

10 IRC §7701(b)(3)(A)

可經由下列流程圖確認是否為美國稅務居民:

(2)遺產稅和贈與稅居民

依據Treas.Reg.§20.0-1(b)(1)以及Treas. Reg.§25.2501-(1)(b)之規定,依照遺產稅和贈與稅目的之美國居民是指永久居所(Primary Residence)或住所(Domicile 11)在美國者,亦即其住在美國且目前沒有明確的離開意圖,依其實際之事實和情況個案判斷。

在遺產稅及贈與稅稅務居民之判斷上,關於聯邦遺產稅法中之「居所」或「住所」,每個案件的爭議都必須依照其特有的案件事實去決定12(Bank of New York & Trust Co. v. Commissioner)。通常情況下,出生地是一個人的第一個住所,住所一經取得即推定繼續存在,直到其被證明已發生變更13(Mitchell v. United States; Estate of Nienhuvs v. Commissioner)。如果對住所有疑問,則推定為住所沒有改變14。住所變更會影響到是否為美國遺產贈與稅之稅務居民之判斷。構成住所變更的重要事實有:居住在其它地方或目前有永久或無限期地居住在新住所的意圖15(Williamson v. Osenton)。依此關於遺產贈與稅之稅務居民之判斷,應個案觀察是否:有放棄先前的住所、實際搬遷並居住在新地區及打算永久或無限期留在新地區之情形。

一般情況下申請綠卡且居住在美國的個人會被視為遺贈稅的稅務居民。實務上發生過持有綠卡者離開美國仍被視為美國遺贈稅的稅務居民的案件(Estate of Khan v. Commissioner)16。

11 Internal Revenue Manual (IRM) 25.18.1.3.1Domicile is the place where a person has his or her true, fixed, permanent home and principal establishment and to which, whenever he is absent, he has the intention of returning.

12 Bank of New York & Trust Co. v. Commissioner [Dec. 6453], 21 B.T.A. 197, 203 (1930).

13 Mitchell v. United States, 88 U.S. (21 Wall.) 350, 353 (1874); Estate of Nienhuvs v. Commissioner [Dec. 18,734], 17 T.C. 1149, 1159 (1952).

14 Weis v. Commissioner [Dec. 8526], 30 B.T.A. 478, 487 (1934).

15 Williamson v. Osenton (1914).

16 Estate of Khan v. Commissioner, 75 T.C.M. 1597 (1998).

11 Internal Revenue Manual (IRM) 25.18.1.3.1Domicile is the place where a person has his or her true, fixed, permanent home and principal establishment and to which, whenever he is absent, he has the intention of returning.

12 Bank of New York & Trust Co. v. Commissioner [Dec. 6453], 21 B.T.A. 197, 203 (1930).

13 Mitchell v. United States, 88 U.S. (21 Wall.) 350, 353 (1874); Estate of Nienhuvs v. Commissioner [Dec. 18,734], 17 T.C. 1149, 1159 (1952).

14 Weis v. Commissioner [Dec. 8526], 30 B.T.A. 478, 487 (1934).

15 Williamson v. Osenton (1914).

16 Estate of Khan v. Commissioner, 75 T.C.M. 1597 (1998).

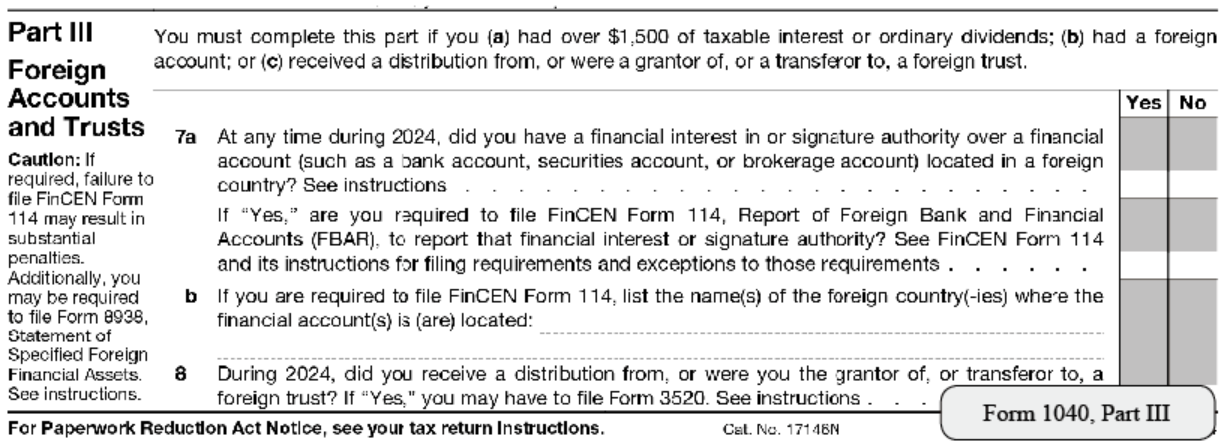

(3) FBAR

美國人每年應於 FinCEN 114 表格中報告外國銀行和金融帳戶(FinCEN Form 114 – Report of Foreign Bank and Financial Accounts),也就是「FBAR」。FBAR的目的是為了使美國人揭露持有或控制的外國金融帳戶,以防止其規避美國境外所得的申報義務。就FBAR目的而言,「美國人」之定義包括合夥企業、公司、信託、有限責任公司和其他根據美國法律成立的實體,無論其稅收類別如何。「美國法律」是指美國及其任何州的法律,包括哥倫比亞特區和印第安人的任何領土和屬地。

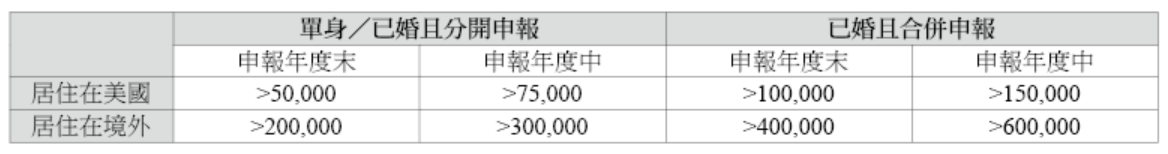

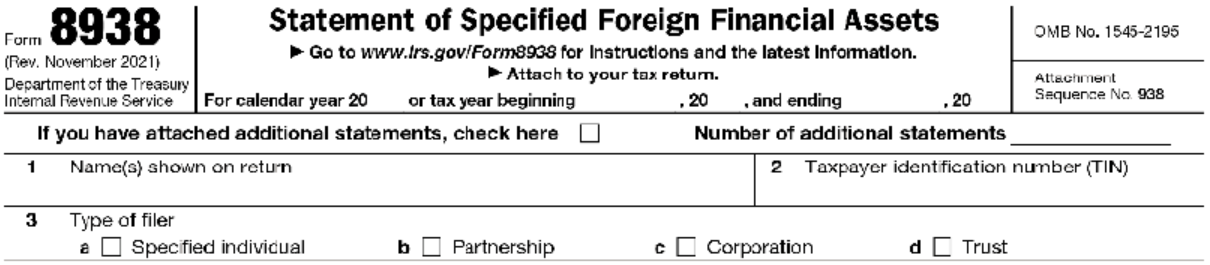

(4) 8938表

依據FATCA規定,需要申報所得稅表的美國人,其特定海外金融資產(包括信託的所有權(Interest)市值超過申報門檻),即應向IRS提交8938表,並於表格中載明申報3520表,申報門檻會因申報身分或居住地而有所不同,具體請參照下表。

註:本文目標信託合約之中國委託人、受益人及監察人如果符合實質居留測試或取得綠卡,也是屬於美國所得稅法上定義的稅務居民,在美國所得稅法定義上等同綠卡持有者或是公民,需要就全球所得來課稅。

(二)美國信託之定義

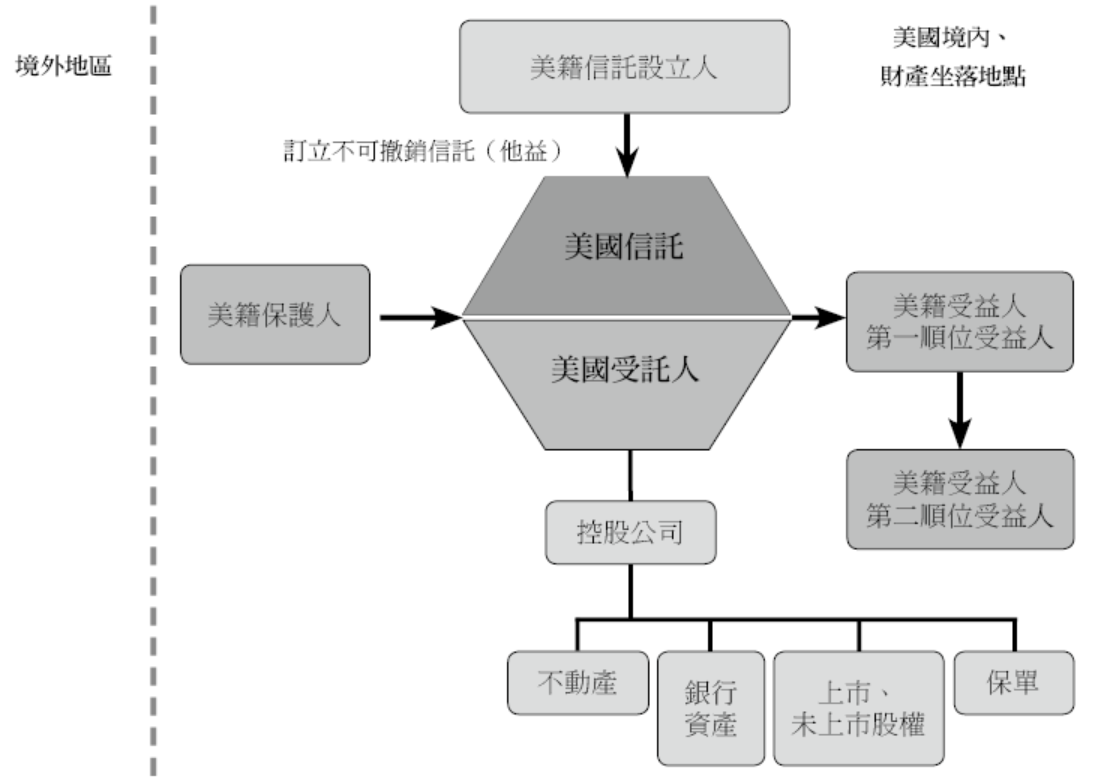

一般來說,信託符合以下兩點:(1) 美國境內的法院能夠對該信託的管理進行監督(法院測試,Court Test);並且 (2) 至少有一個美國人有權力控制該信託的所有實質性決定(控制測試,Control Test),就會被視為是美國信託17,典型的美國信託架構如下:

17 26 CFR § 301.7701-7 - Trusts - domestic and foreign.

17 26 CFR § 301.7701-7 - Trusts - domestic and foreign.

本書所提到的美國信託,都是符合控制測試以及法院測試兩個要件的美國國內信託(US Domestic Trust,以下通稱為「美國信託」),與之相對的是外國信託(Foreign Trust),而所提到的外國信託,都是美國信託以外的信託,可能是該信託不符合法院測試或控制測試其中一項要件,也可能兩項都不符合。以下將分別分析法院測試及控制測試,以及舉例分析如何符合兩項測試。

1.法院測試

若美國境內的法院有管理權限監管信託執行與管理,並為主要監管法院,就能滿足法院測試。法院有管理權限指法院根據適用法律有權或將有權下達命令或判決,以解決與信託管理有關的問題。而主要監管法院是指,儘管有另一個法院對受託人、受益人或信託財產具有管轄權,但法院仍有權決定與信託相關的問題,也能對信託管理進行主要監督。判斷標準有以下三要件:(1) 信託合約未明定信託在美國境外管理;(2) 實際上信託只在美國管理;和 (3) 沒有自動移轉管轄權條款,例如:若美國法院主張管轄權或以其他方式監督信託的管理,將導致信託移出美國。

舉例而言,A為兩個孩子B和C的設立一不可撤銷信託。信託合約約定,受託人是位於紐約的D公司。雖然信託合約沒有明文規定信託管轄地,但紐約是美國境內的州,D公司位於紐約且僅在紐約執行信託管理業務,信託亦沒有約定自動移轉條款,此信託滿足上述法院測試的條件。

2.控制測試

若信託中有至少一個美國人有權力控制該信託的所有實質重大決定,且其他任何人都無權否決其重大決定,就能滿足控制測試。此處的美國人包括美國公民、美國公司、美國遺產、或美國信託18,而控制是指該人能通過投票或其他方式,做出信託的所有重大決定,且沒有人有權力否決這個重大決定。不僅是受託人,行使上述權力或可以控制受託人的信託保護人也可以視為對信託有實質控制力的人。

18 IRC §7701(a)(30)

18 IRC §7701(a)(30)

實質性決定是指,根據信託合約條款、法律授權或要求的受託決定(fiduciary decision),實質性的決定包括,但不限於下述決定:(1)是否以及何時分配收入或財產;(2)分配的金額;(3)新增移除受益人;(4)收入是否歸入收益或本金;(5)終止信託;(6)協商、仲裁或放棄對信託的請求權;(7)代表信託提起訴訟或為信託訴訟辯護;(8)撤銷、增加或替換受託人;(9)任命繼任受託人;(10)信託資產的投資決定,但若雇用外國投資顧問,只要美國人可以隨時終止投資顧問作出投資決定的權力,則該外國投資顧問作出的投資決定將被視為被美國人控制。以下舉四個例子,說明實質性決定。

例1:一個遺囑信託,有三個受託人A、B和C。A和B是美國公民,C是一個非居民外國人。除受託人外,其他任何人都無權做出信託的任何決定。信託合約規定,除非受託人之間達成一致意見,否則不能做出信託的實質性決定。由於沒有C的同意,就不能做出任何實質性的決定,美國人沒有控制該信託的所有實質性決定,所以沒有符合控制測試。

例2:事實與例1相同,只是信託合約規定,信託的所有重大決定都要由受託人中的多數票決定。因為大多數受託人是美國人,美國人控制了該信託的所有重大決定,因此符合控制測試。

例3:事實與例2相同,信託合約規定C要做出信託的所有投資決定,但A和B可以否決C的投資決定。A和B不能自行作出投資決定。因為美國人A和B沒有權力做出該信託的所有實質性決定,故不符合控制測試。

例4:假設事實與例 3 相同,但A和B可以接受或否決C的投資決定,並可以進行C提出以外的投資。由於美國人控制該信託的重大決策,因此符合控制測試。

如果任何有權做出信託公司重大決定的人發生意外,導致信託所在地是國內或外國信託的認定發生變化,則允許信託自意外之日起12個月內修改對控制重大決定的人或這些人的居所,以避免信託變更所在地。就上述意外而言,是指有權作出信託的重大決定的人死亡、喪失能力、辭職、居住地改變等導致信託所在地的改變。如果在12個月內修改完成,那麼在這12個月期間,信託被視為保留了修改前的所在地。如果在12個月內沒有修改完成,除非已經採取合理行動進行必要的變更,且已申報當地主管機關無法完成修改原因,那將從意外發生日起,信託的所在地已改變。

舉例而言,一個已符合法院測試的信託有三個受託人A、B和C。A和B是美國公民,C是非居民外國人。該信託的所有決定都是由受託人的多數決決定。信託合約規定,當任何一個受託人死亡或辭任時D是繼任的受託人。此時若A死亡,D會自動成為該信託的受託人,而當D成為受託人時是一個非居民的外國人。在A去世兩個月後,B用美國人E取代了D。由於D是在A死亡後的12個月內被E取代,因此在A死亡後,E開始任職前的這段時間內,該信託仍符合控制測試,是一美國信託。

假設事實與上述相同,但在A死亡後12個月期間結束時,D沒有被取代,仍然是該信託的受託人,此時能做出信託決策的大多數受託人(C、D)是外國人,除非地區主管批准延長期限以進行必要的變更,否則該信託在A死亡之日起成為外國信託。

(三)美國司法管轄權定義上的境外信託

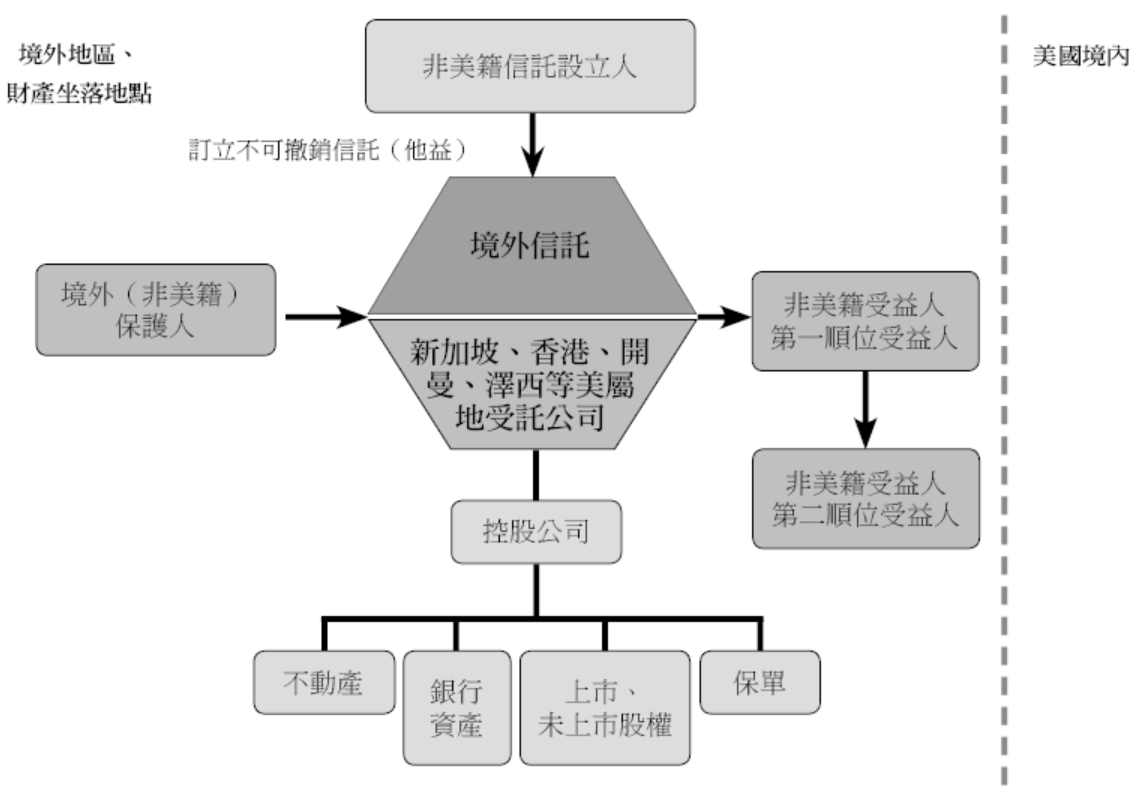

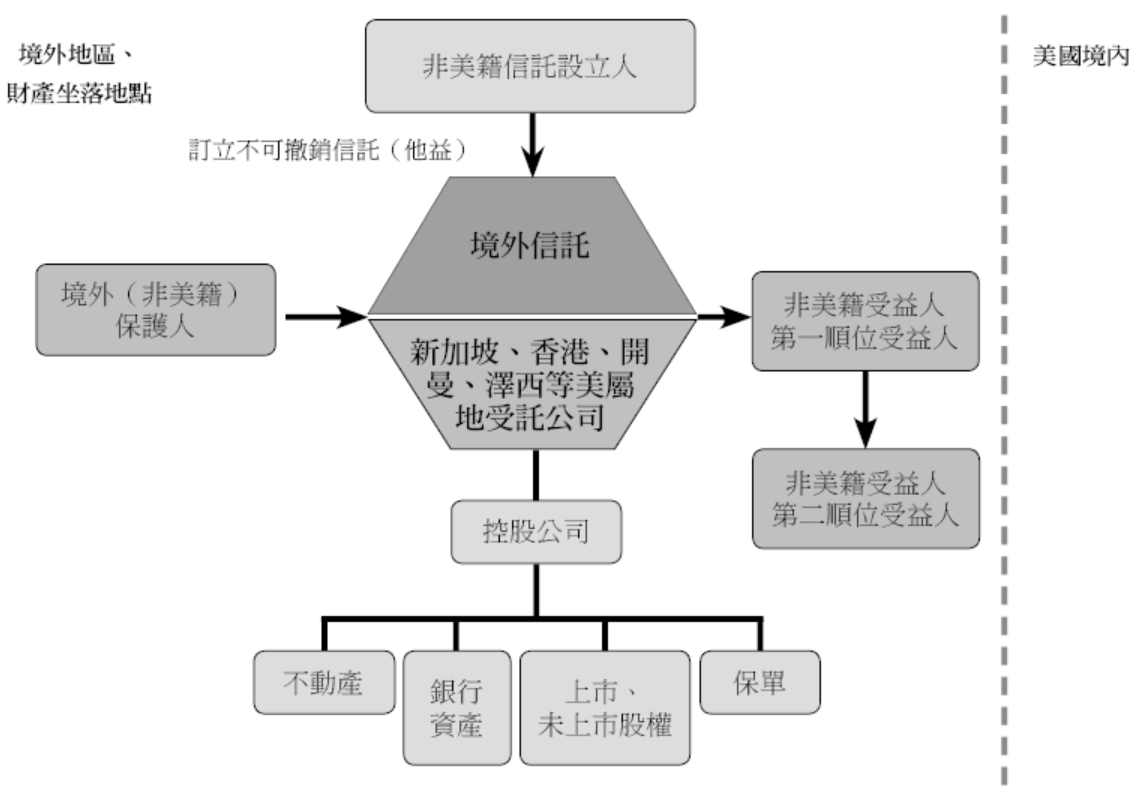

境外信託即是在美國以外地區成立的信託,美國司法管轄權定義上的境外信託通常是指在美國以外地區設立,並由境外受託人管理,由境外法院管轄的信託。典型的境外信託架構如下:

司法管轄權通常是指法院對特定案件的權限範圍,而法院只能行使對其有管轄權的案件進行審理和裁決。司法管轄權定義上的境外信託在美國司法體系下可能涉及複雜的法律以及稅務問題,特別是當信託當事人(設立人、受託人、受益人、保護人等)有美國納稅人涉及其中時。在美國以外地區設立的信託,美國法院的司法管轄權可能會受到一些限制,這取決於具體的情況。

當信託資產在美國境內時,美國法院通常會主張對境外信託案件具有司法管轄權,這是因為信託資產在美國境內存在時,法院認為它們與美國法律和法規有較密切的關聯,且有可能影響到美國納稅人的權益或涉及美國的稅務問題。然而,當信託資產位於境外時,美國法院主張對境外信託案件具有司法管轄權則可能受到限制,這是因為境外信託的資產在法律上受到當地司法體系的監管和管轄。美國法院通常不會主張直接對境外信託資產的歸屬權做出裁決,而是尋求合作和協調與當地法院進行交涉。

境外信託的司法管轄權可能受到不同國家法律的影響。以下是一些常見的因素,可能影響美國法院對境外信託的司法管轄權:

1.受託人的所在地:如果該境外信託的受託人居住在美國,那麼美國法院可能會主張對該信託案件具有司法管轄權。除了受託人以外,若信託的實質控制人是美國公民或居住在美國,這可能增加了美國法院主張對信託案件有司法管轄權的機會。

2.信託資產的管理情況:如果境外信託的資產在美國,美國法院可能會主張對信託案件有司法管轄權之外,如果境外信託資產與美國的交易、法律約束或詐欺行為有關,或者信託涉及到美國的重大利益,美國法院可能會主張對該案件有管轄權。

3.美國納稅人的涉與程度:如果美國納稅人在境外信託中擁有權益或受益權,並且這些權益與美國的稅務問題有關,美國法院可能會主張對相關案件有司法管轄權。例如美國納稅人在境外信託中擁有資產或權益,這可能涉及到稅務問題,例如報稅、遺產稅或資本利得稅,這些稅務影響可能使得美國法院主張對相關案件具有司法管轄權。

4.法律協議和國際公約:美國可能與特定國家簽訂了相關的法律協議或國際公約,用於處理境外信託的問題。這些協議和公約可以影響美國法院對境外信託的司法管轄權。

除上述因素可能影響美國法院對境外信託司法管轄權判斷外,若信託當事人有人是美國公民、綠卡持有者、稅務居民等,將來可能會取得美國稅務居民身分,或是信託資產位於美國時,設立美國司法管轄權以外的境外信託可能會面臨諸多問題如下:

1.跨國法律衝突:境外信託涉及不同國家的法律體系,可能引發法律衝突和糾紛。美國法院在處理境外信託案件時需要考慮和解釋不同國家的法律,這可能增加法律辯論的複雜性和成本。

2.國際司法合作困難:在處理境外信託案件時,美國法院可能需要與其他國家的法院進行合作和協調。然而,不同國家之間的司法合作機制和程序可能存在差異,可能導致合作困難或遲滯。

3.司法管轄權爭議:境外信託案件可能引發司法管轄權的爭議。美國法院可能主張對境外信託具有司法管轄權,但涉及的國家法院可能持不同觀點。這可能導致跨國司法管轄權的爭論和法律不確定性。

4.資產保護和隱私:境外信託可能被用於資產保護和隱私保護的目的。然而,這可能引起一些法律爭議。部分人士可能試圖將資產轉移到境外信託以規避債務或繞過法律限制,這引發了資產保護的爭議和法律挑戰。

5.法律費用和成本:設立境外信託時,信託當事人們可能需要遵守不同國家的法律要求,包括提交相應的文件和申報要求,以確保信託的合法性和透明度。這些合規要求可能需要支付相應的費用,例如註冊費用、年度報告費用等。設立完成後,境外信託可能涉及複雜的稅務問題,包括遺產稅、資本利得稅、分配收益稅等。此外,信託所持有的資產可能需要進行定期的報稅,這也可能產生額外的費用。

總的來說,設立人選擇設立境外信託時,往往是希望信託設立地區對於信託定義或法律條文有相對寬鬆或是特別的政策,使得設立人或受益人的利益能夠得到更多的保護。然事實上情況並不一定如此順利,尤其在有美國納稅人在信託架構中,更應審慎考慮設立境外信託後會面臨的問題,包括考慮跨國法律衝突、國際司法合作、司法管轄權爭議、資產保護和隱私問題以及額外的法律費用和成本等。

(四)美國稅法定義上的境外信託

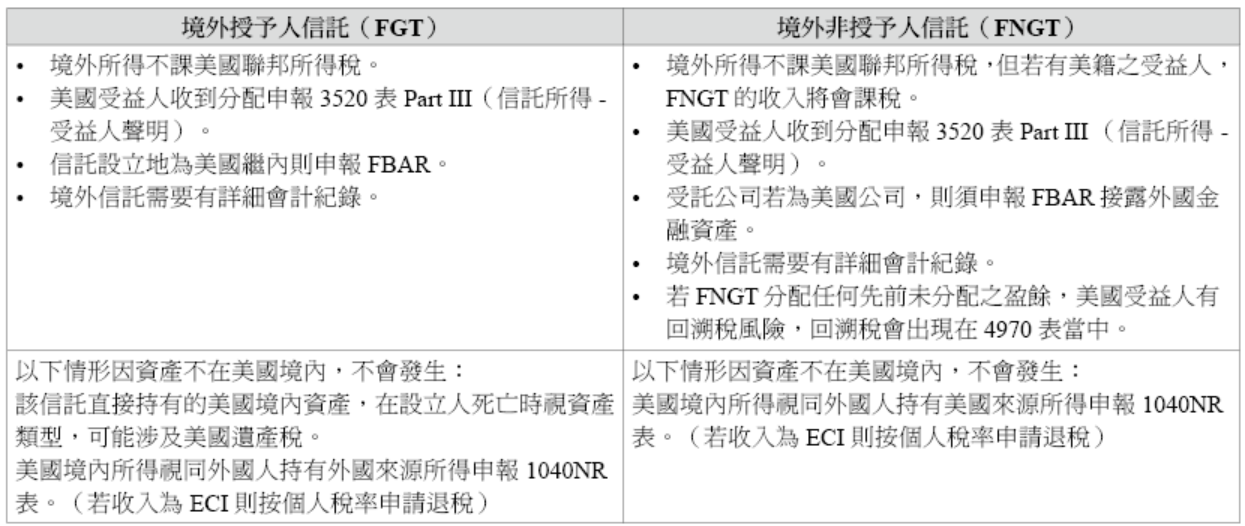

根據美國稅法,境外信託可能被視為「境外授予人信託」(Foreign Grantor Trust, FGT)或「境外非授予信託」(Foreign Non-Grantor Trust, FNGT)。Grantor目前中文翻譯有「委託人」或「授予人」,因此本文提及「委託人信託」或「授予人信託」,皆指「Grantor Trust」。

Grantor出處是美國國稅局對於信託課稅規定而來,Grantor是指移轉資產給信託之人,一般的情況下,設立人會是移轉資產給信託之人,因此本文提及的Grantor是指包括設立人在內注資給信託之人,在Grantor Trust中,設立人通常保留對信託中資產的某些管理權或控制權,如撤回信託資產、更改受益人、撤銷信託等。

從稅務角度來看,Grantor Trust被視為由設立人持有,信託中的所得通常被視為設立人的所得,而不是獨立的稅務實體,設立人在報稅時需要將信託中的所得與其他個人所得一起申報。此外,由於Grantor Trust被視為設立人持有,設立人在轉移資產至信託時,不被視為是贈與或出售資產給信託,因此移轉資產時不會產生資本利得稅或贈與稅。

進入FGT及FNGT分析前,先定義本章節所提到之 「美國人」(U.S. Person)(以下提到的美國人,除有特別定義外,皆為U.S. Person),「美國人」是指美國稅法定義上之納稅義務人,不只限於美國公民而係包括綠卡持有者、美國所得稅居民、以及遺產稅及贈與稅居民19。

一個個人什麼時候會被視為美國稅上的美國人?若是符合以下情況,會被視作是美國人;反之,不符合以下兩者則為非美國人(Non-U.S. Person):(1) 美國公民,無論其居住地在哪,以及美國的雙重公民;或者(2)美國居民(U.S. Resident),無論其國籍,包括綠卡持有者、美國所得稅居民(滿足實質居留測試20)、以及遺產稅及贈與稅居民21。

19 26 USC § 7701(a)(30)

20 IRC§7701(b)(3)(A)「實質居留測試」之相關條件,請參見本章於「三、美國本地與境外信託區別」之說明。

21 依據Treas.Reg.§20.0-1(b)(1)以及Treas. Reg. §25.2501-(1)(b)之規定,依照遺產稅和贈與稅目的之美國居民是指永久居所(Primary Residence)或住所(Domicile)在美國者,亦即其住在美國且目前沒有明確的離開意圖,依其實際之事實和情況個案判斷。

19 26 USC § 7701(a)(30)

20 IRC§7701(b)(3)(A)「實質居留測試」之相關條件,請參見本章於「三、美國本地與境外信託區別」之說明。

21 依據Treas.Reg.§20.0-1(b)(1)以及Treas. Reg. §25.2501-(1)(b)之規定,依照遺產稅和贈與稅目的之美國居民是指永久居所(Primary Residence)或住所(Domicile)在美國者,亦即其住在美國且目前沒有明確的離開意圖,依其實際之事實和情況個案判斷。

以下將列舉幾個常見的FGT及FNGT架構,並討論其構成要件以及稅務效果。

1.非美國人設立人、非美國人受益人、非美國人保護人、信託資產位於美國境外(完全的非美國境外信託)

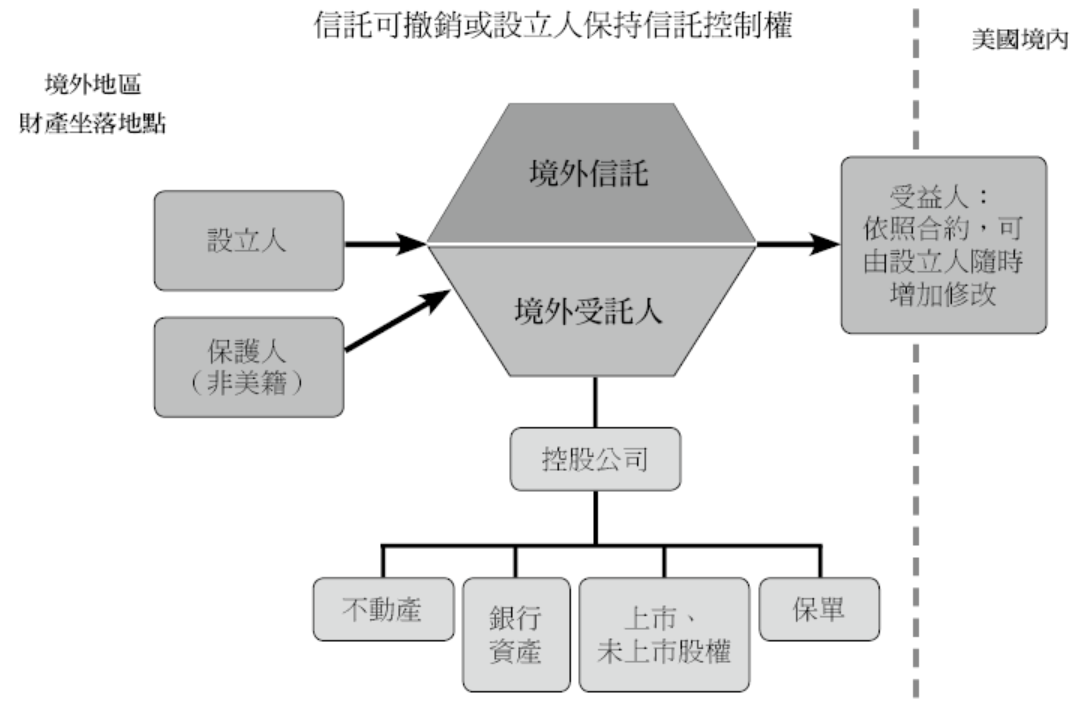

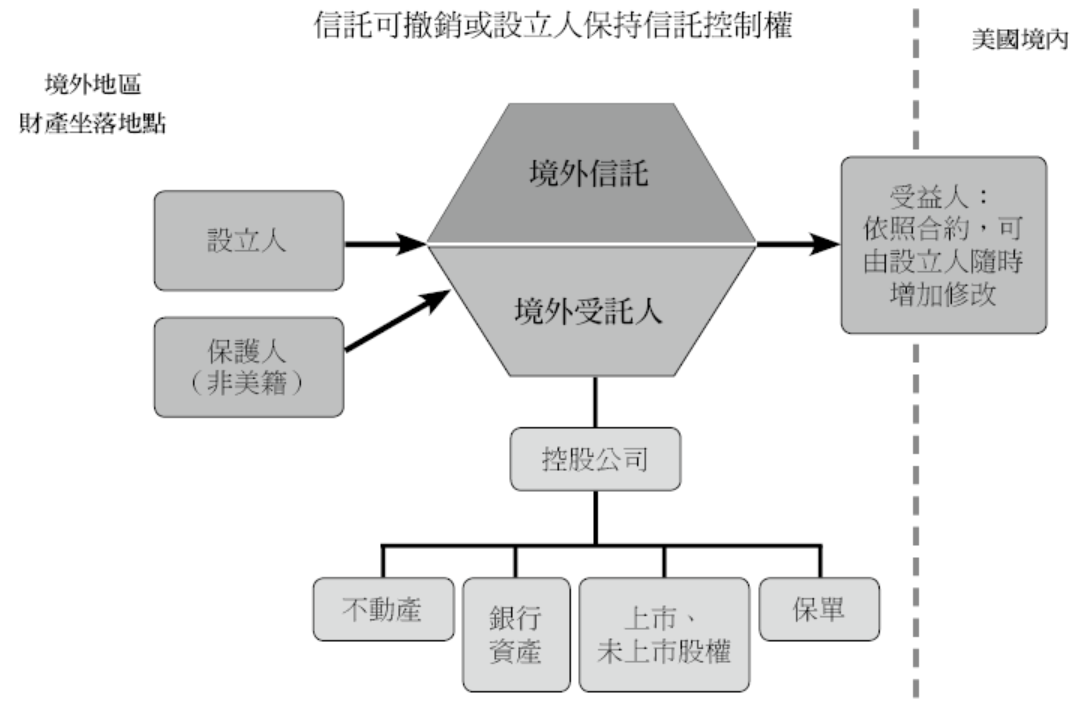

若授予人與受益人皆非美國稅法定義上之納稅義務人,該授予人設立信託在美國境外由境外受託人管理,信

若信託可以隨時撤銷,或依據IRC§674,美國人委託人保留指定信託受益人之權力,結合目標信託合約第3.1條委託人可以隨時增加受益人,該合約可被定義為:委託人/授予人信託(Grantor Trust)。

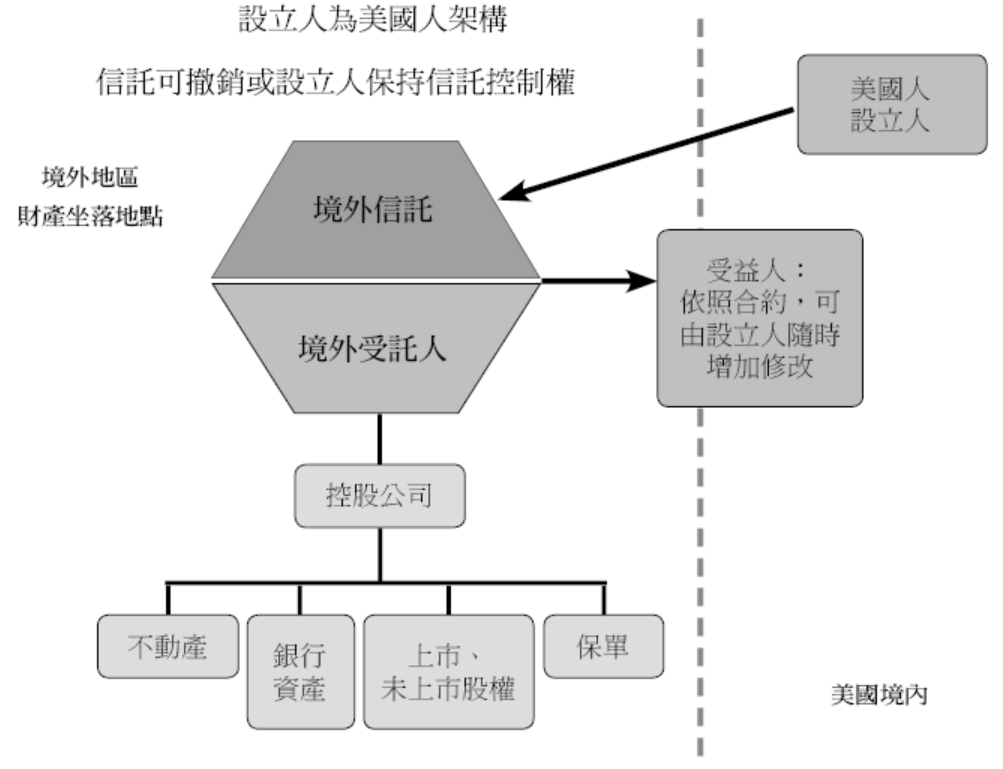

2.1 委託人雖在美國以外地區設立信託,若日後成為美國公民、綠卡持有人或符合實質居留測試而成為美國稅務居民,則該信託會被視為有美國所有者之境外委託人信託(Foreign Grantor Trust with U.S. Owner);

有關美國境外委託人信託(FGT)轉為美國境外非委託人信託(FNGT)之常見原因:

(1)可撤銷信託中,非美國人委託人死亡,自動轉換為不可撤銷信託(FGT轉為 FNGT)

(2)不可撤銷信託中(第一順位受益人為非美國人委託人及其配偶),委託人及其配偶死亡。

(3)其它原因(例如更改可撤銷為不可撤銷)使得美國境外委託人信託不再成立。

美國人設立人於境外設立可撤銷信託,或設立人保留實質控制信託的權力22(包括但不限於指定信託受益人、決定信託本金或收益的分配),該境外信託可被定義為授予人信託。若受益人是美國人,因信託下面的資產皆視同美國人設立人所持有,納稅主體也是落在設立人身上,其每年產生的境內外所得皆需由設立人申報課稅,信託資產產生的收益,境內外所得皆需課稅,併入設立人的1040表申報所得稅。此外,美國人設立人授予人須就該信託之境外帳戶申報FBAR,若該授予人於該稅務年度因實質居住測試成為美國人,亦須就該授予人信託之境外帳戶申報FBAR。

22 IRC§674

22 IRC§674

原則上非美籍受益人無申報美國所得稅義務,亦無需將境外來源所得之信託分配計入其應稅所得。但若符合實質居留測試,需要申報1040表者,例外須就該信託之境外所得申報美國稅,亦須針對該稅務年度所收受之信託分配申報3520表;可能亦須針對該稅務年度申報FBAR。

此架構的缺點為信託為境外授予人信託,資產仍屬於設立人,存在設立人的債權人來追索的風險。因此當設立人死亡以後,在設立人居所國有遺產稅的風險。而且這個架構不適合持有美國境內資產,當設立人去世時部分資產性質可能會有美國遺產稅問題,另外境外信託受託公司所在國可能會面臨CRS資訊交換。

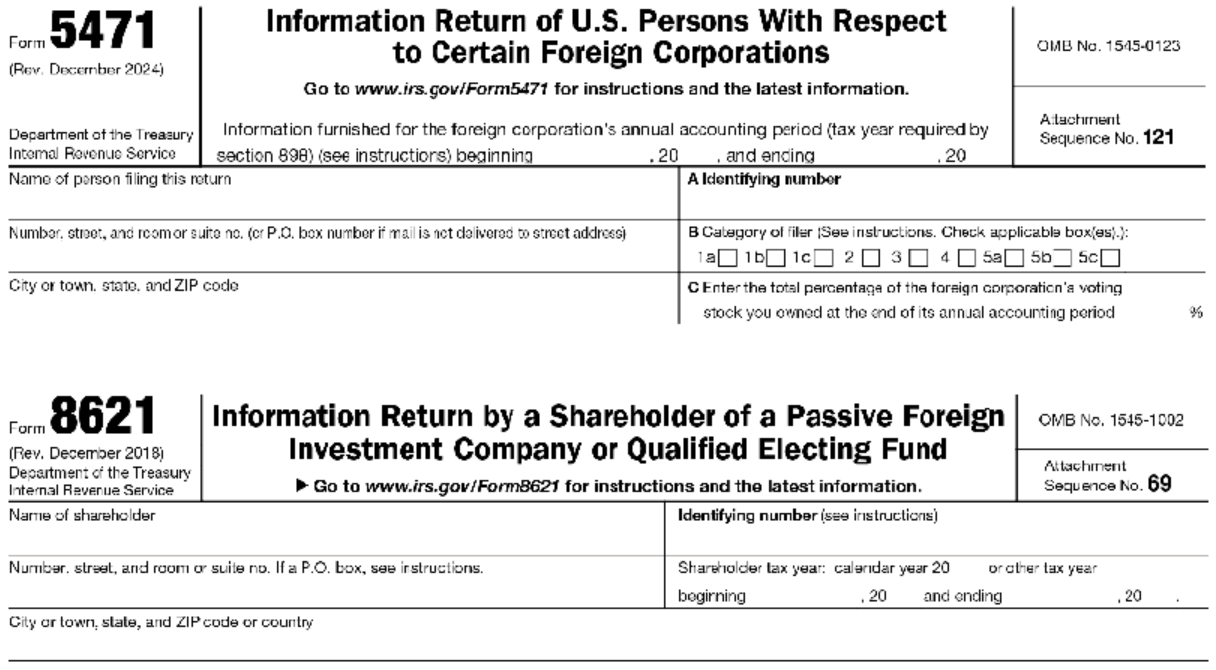

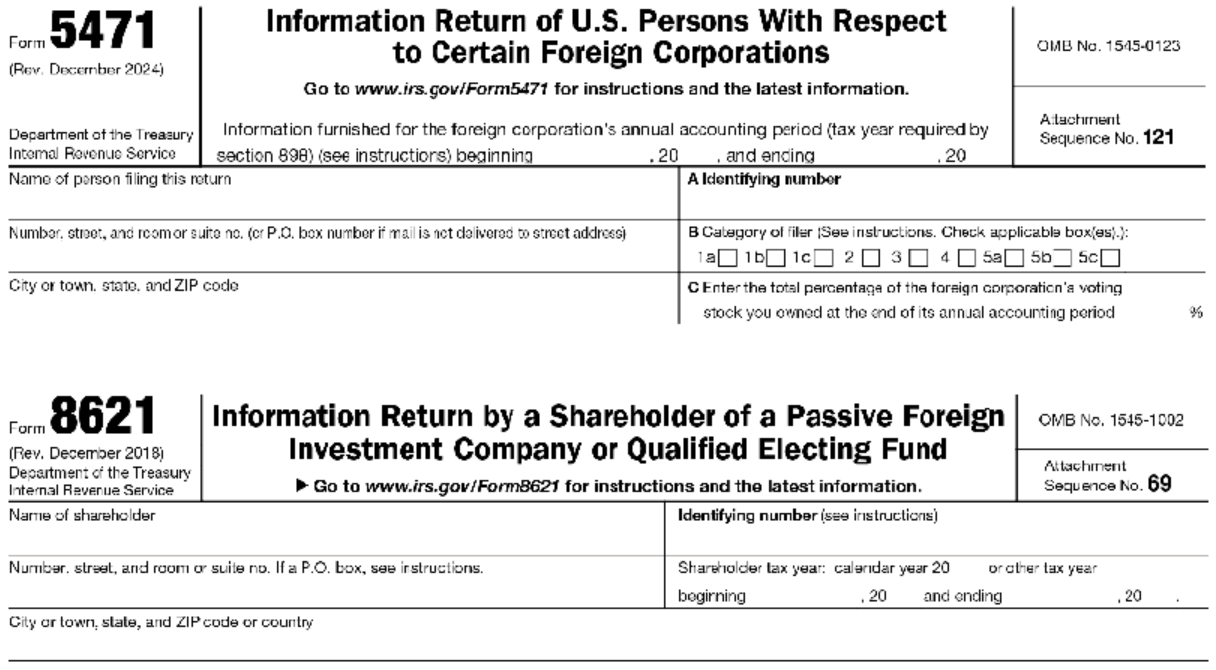

另外若信託設立時設立人為外國人,但設立人日後成為美國公民、綠卡持有人或符合實質居留測試而成為美國稅務居民,則該信託會被視為有美國所有者之境外授予人信託(Foreign Trust with U.S. Owner),此時該設立人應申報1040表(美國個人所得稅申報)、3520表及3520-A表(境外信託申報),若該信託持有符合規定之外國受控公司或被動外國投資公司股權,需按規定申報5471表或/及 8621表。

美國境外委託人信託(FGT)轉為美國境外非委託人信託(FNGT)管於受託人、委託人、保護人與受益人將立即有申報美國所得稅,及對美國稅務機構有稅務上的揭露義務,詳細說明如下:

2.1.1 境外信託委託人轉為美國人—— 境外受託人(公司)責任

信託合約委託人成為美國人時若委託人因取得綠卡或符合實質居留測試而轉為美國人,為協助美國人委託人作為境外信託所有者完成對IRS的申報義務,受託人需提供委託人「美國境外委託人信託所有者聲明」(Foreign Grantor Trust Owner Statement),並於每年3月15日(可延期至9月15日)以前向IRS申報3520-A表(Annual Information Return of Foreign Trust With a U.S. Owner)。

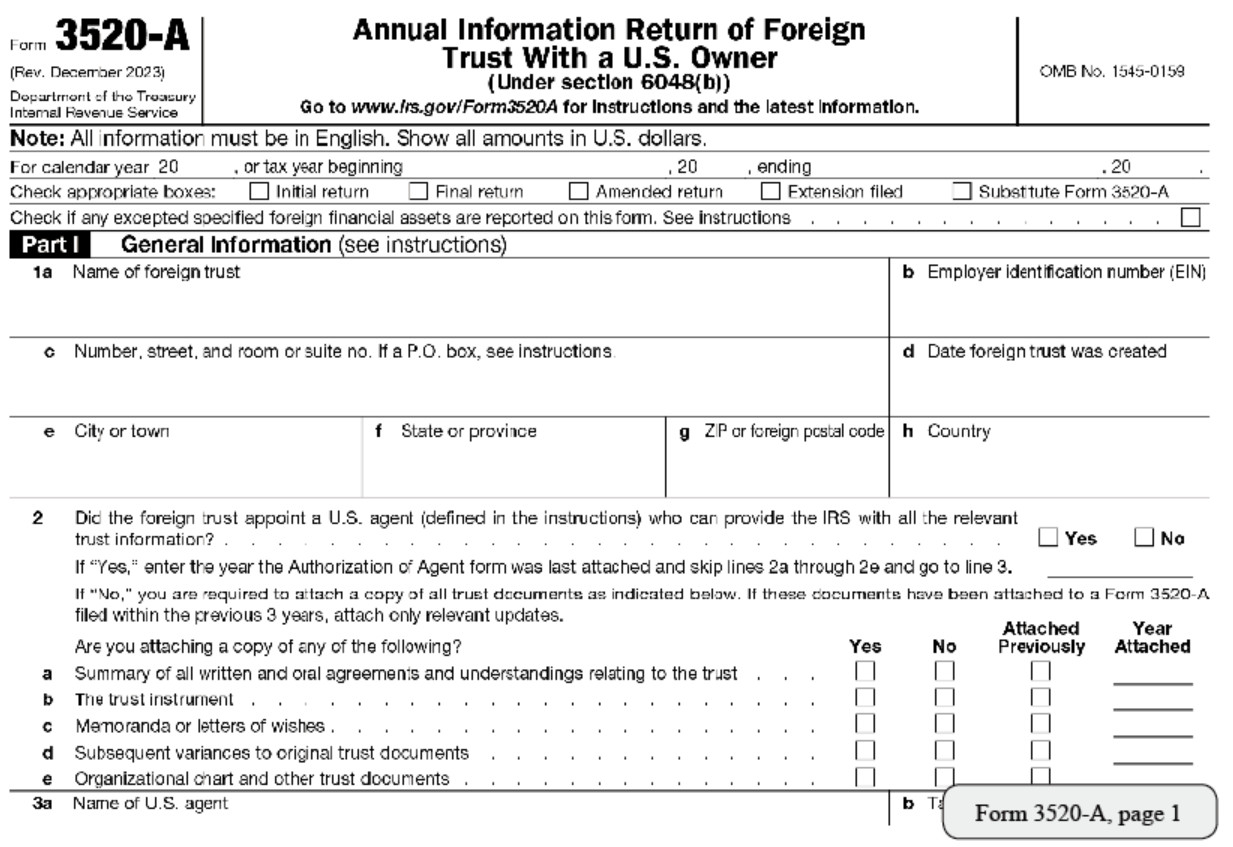

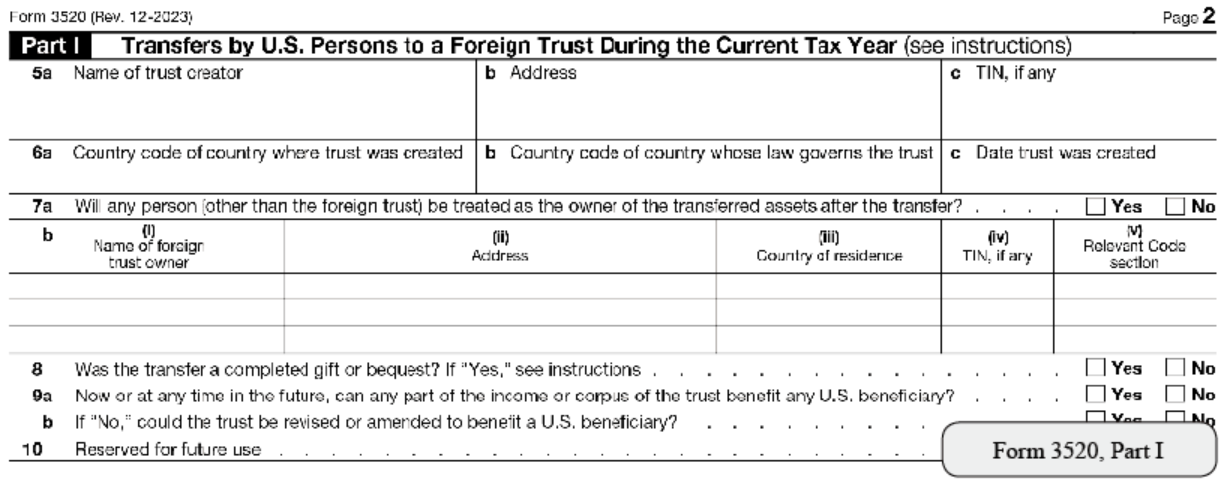

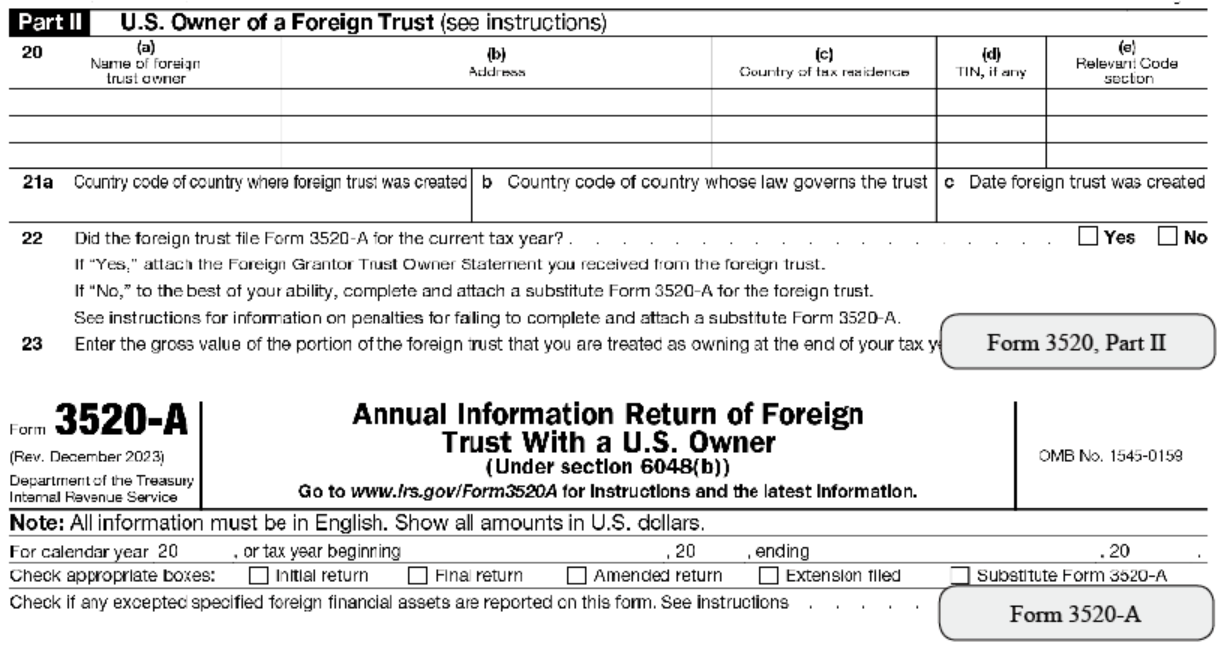

3520-A表分為三部分,Part I為基本資料,Part II及Part III則分別為境外信託收益表及境外信託資產負債表。其中Part I填寫的內容包含:

(1)境外信託之名稱、雇主身分識別號碼(EIN)、地址、設立時間

(2)境外信託是否有指定美國代理人(U.S. Agent)以提供IRS所有與信託相關的資料、以及美國代理人之基本資料,含姓名、位址、納稅人稅務識別號(TIN)

(3)如果沒有指定美國代理人時,必須提供下列文件(若之前年度提供過,只須證明提供的年份):

① 信託合約的摘要

② 信託合約

③ 信託備忘錄及意向書

④ 有關信託合約的變更文件

⑤ 組織架構圖及其他信託文件

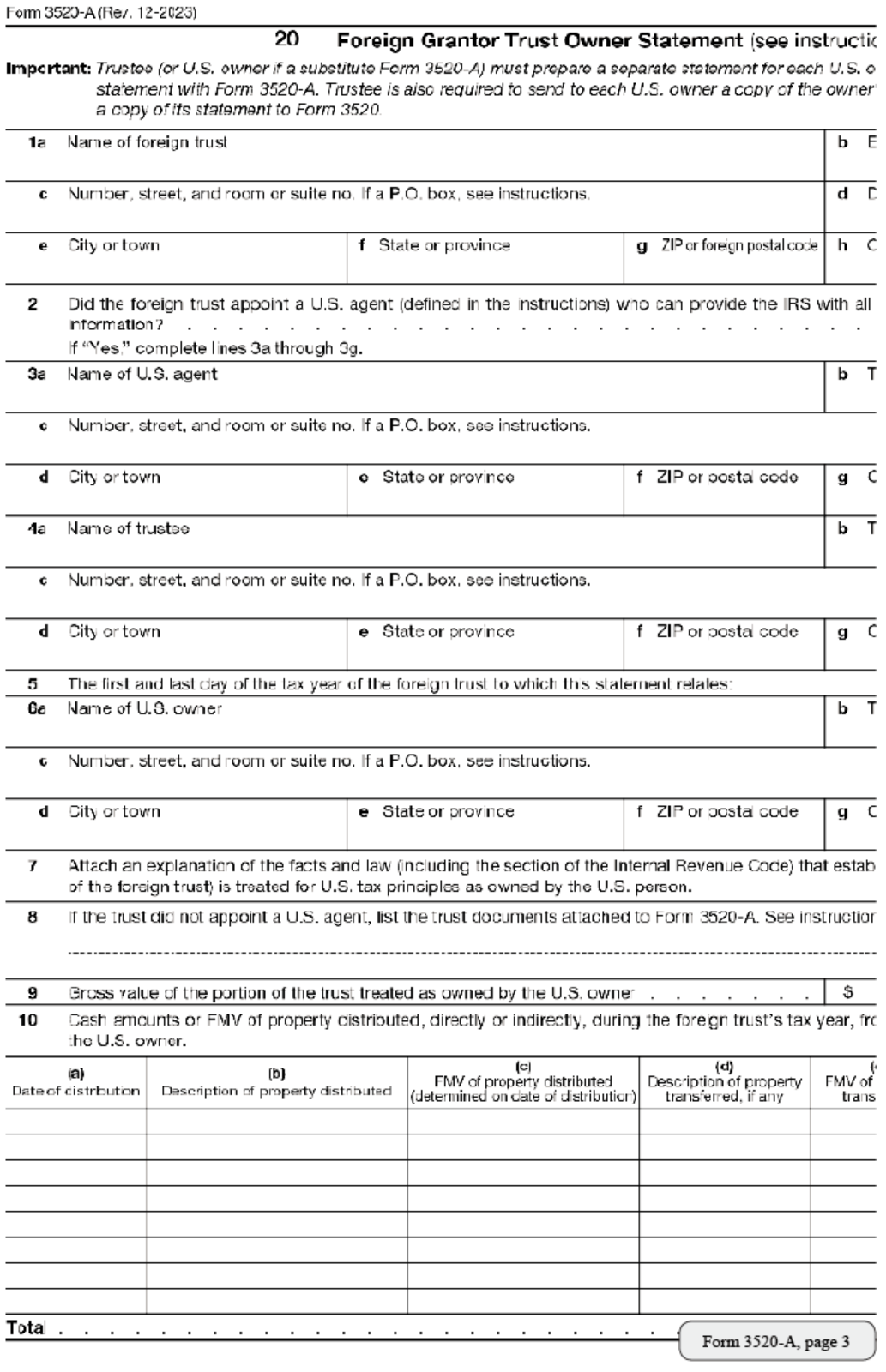

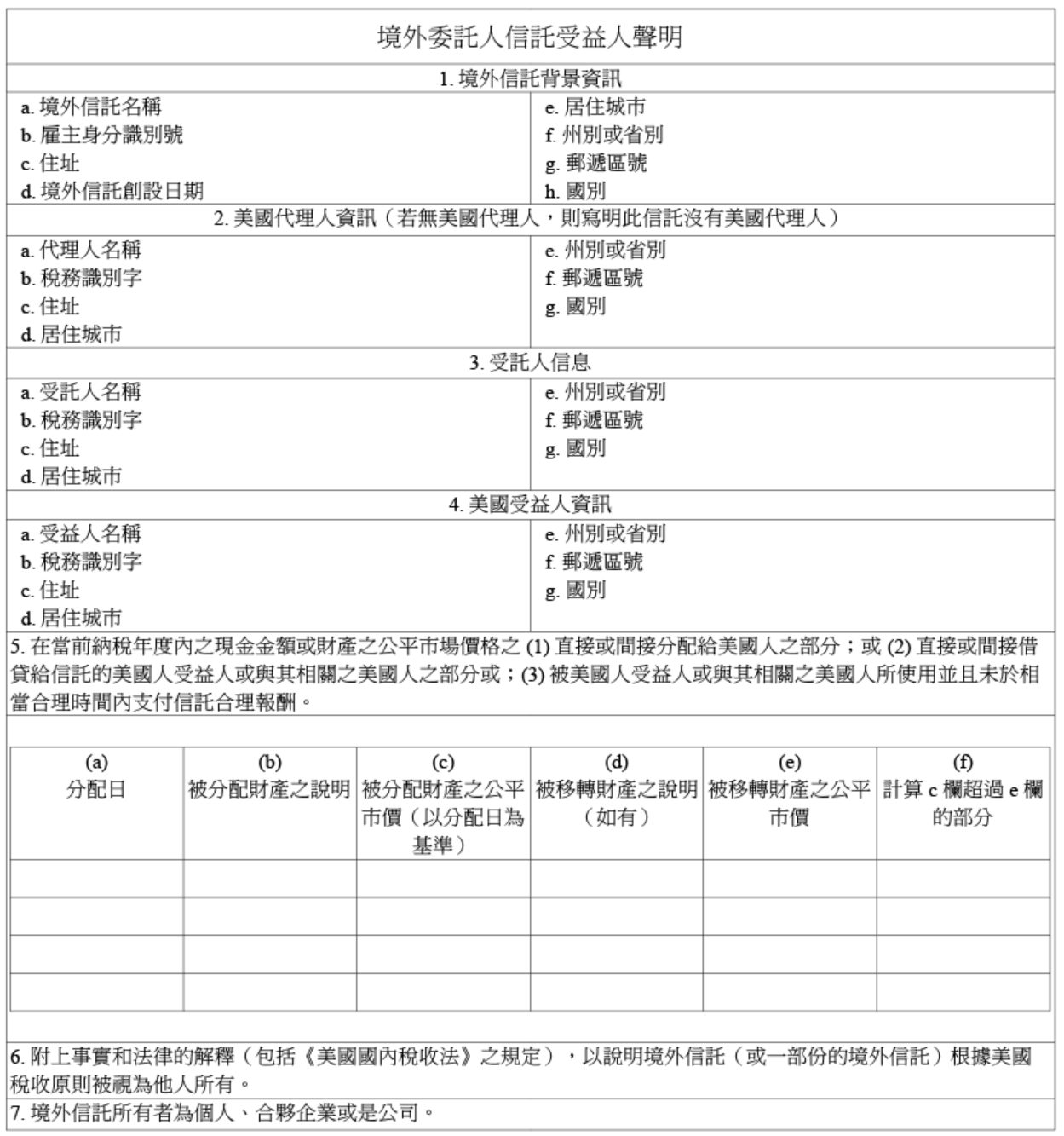

依Part I第5點,關於境外委託人信託所有者聲明在表格之第三頁及第四頁,除了上述信託及美國代理人之基本資料外,尚需提供之資訊如下:

(1)該境外信託由美國人委託人所擁有的部分之總價值。

(2)該境外信託在美國的稅務年度,從境外信託直接或間接分配的現金(不包括貸款)或財產之公平市場價格(詳見Page 3第10點)。

(3)境外信託收入歸屬於美國所有者的報表(Statement of Foreign Trust Income Attributable to U.S. Owner),若受託公司未提供,則由美國所有者申報。

2.1.2 境外信託合約受益人成為美國人時——境外受託人(公司)責任

受益人若因取得綠卡或符合實質居留測試而轉為美國人時,為協助該美國人受益人完成對IRS的申報義務,境外受託公司應依據信託合約記帳外,亦應依據信託是FGT或FNGT,分別準備不同的受益人聲明書文件。

(1) FGT情形下:

如果當年度有分配的情況時,中國受託公司需簽發「境外委託人信託受益人聲明(Foreign Grantor Trust Beneficiary Statement)」給受益人,由受益人申報3520表。

中國受託公司在境外委託人信託受益人聲明中提供的資訊應包括:

① 在納稅年度內分配給美國人或被視為分配給美國人的財產(包括現金)的描述,以及所分配財產的公平市場價值。

② 附上事實和法律的解釋(包括《美國國內稅收法》之規定),以說明境外信託(或一部份的境外信託)根據美國稅收原則為FGT。

③ 境外信託所有者。

因美國稅務較為複雜且申報時有許多細節規定,為避免誤觸IRS規定產生罰款,一般建議由有相關經驗之美國會計師作申報。KEDP提供一範本如下:

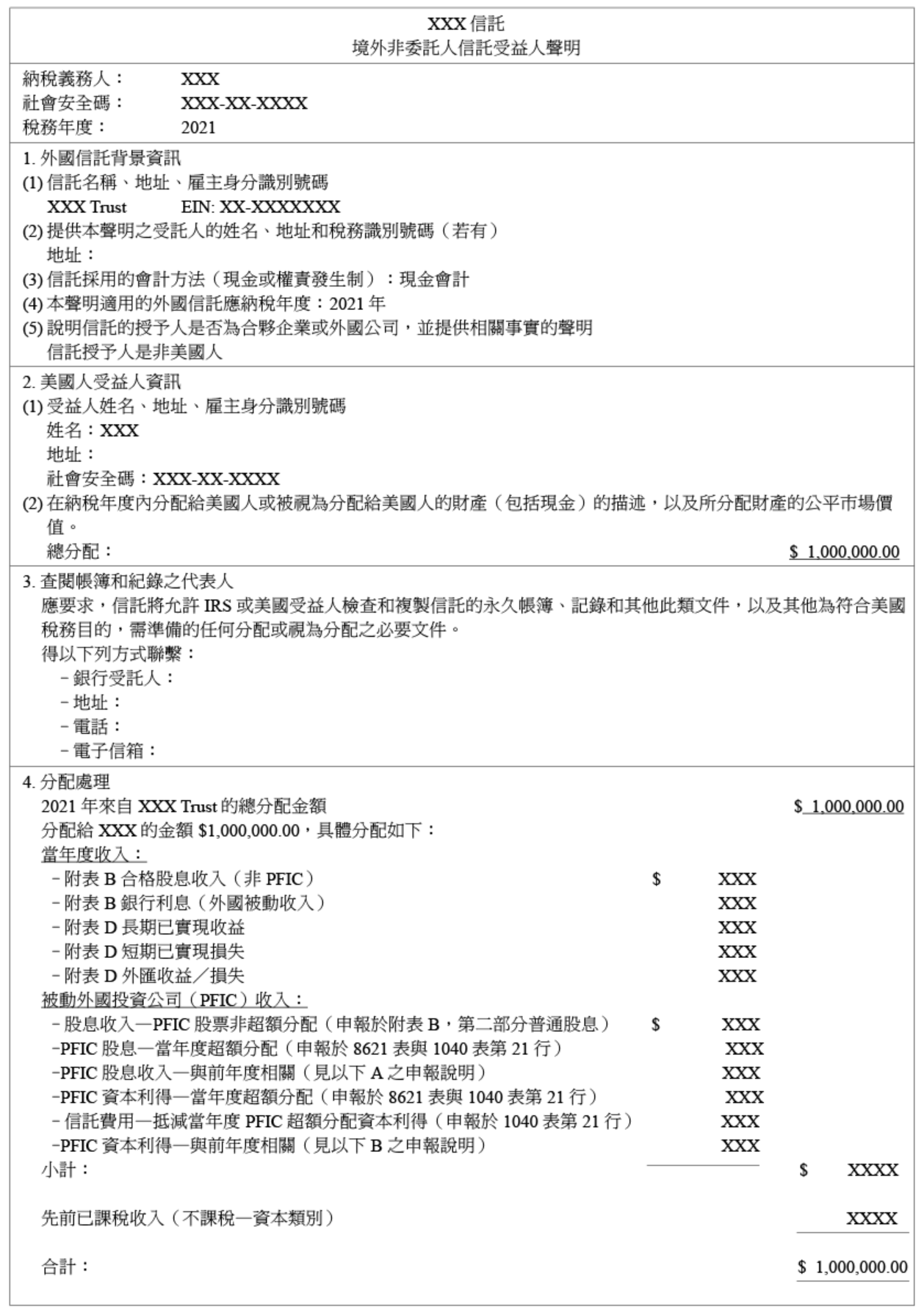

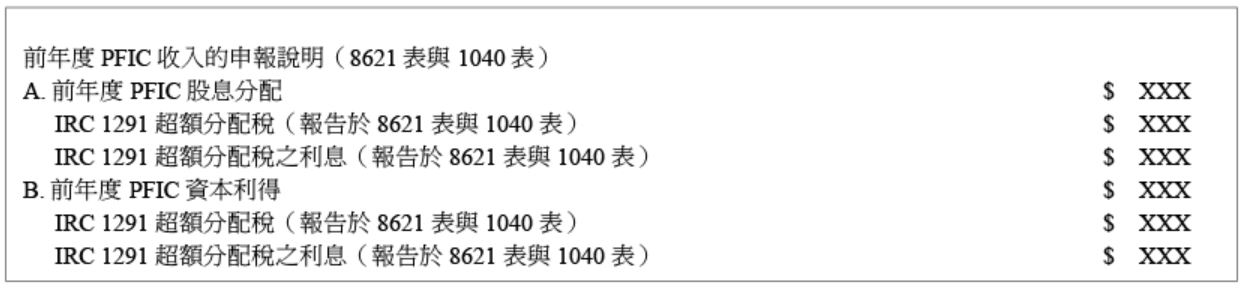

(2) FNGT情形下:

若屬於「美國境外非委託人信託」的分配,中國受託公司需準備「境外非委託人信託受益人聲明」(Foreign Non-Grantor Trust Beneficiary Statement)提供給美國人受益人申報3520表Part III且計算所得稅金。

KEDP提供以下「境外非委託人信託受益人聲明」範本:

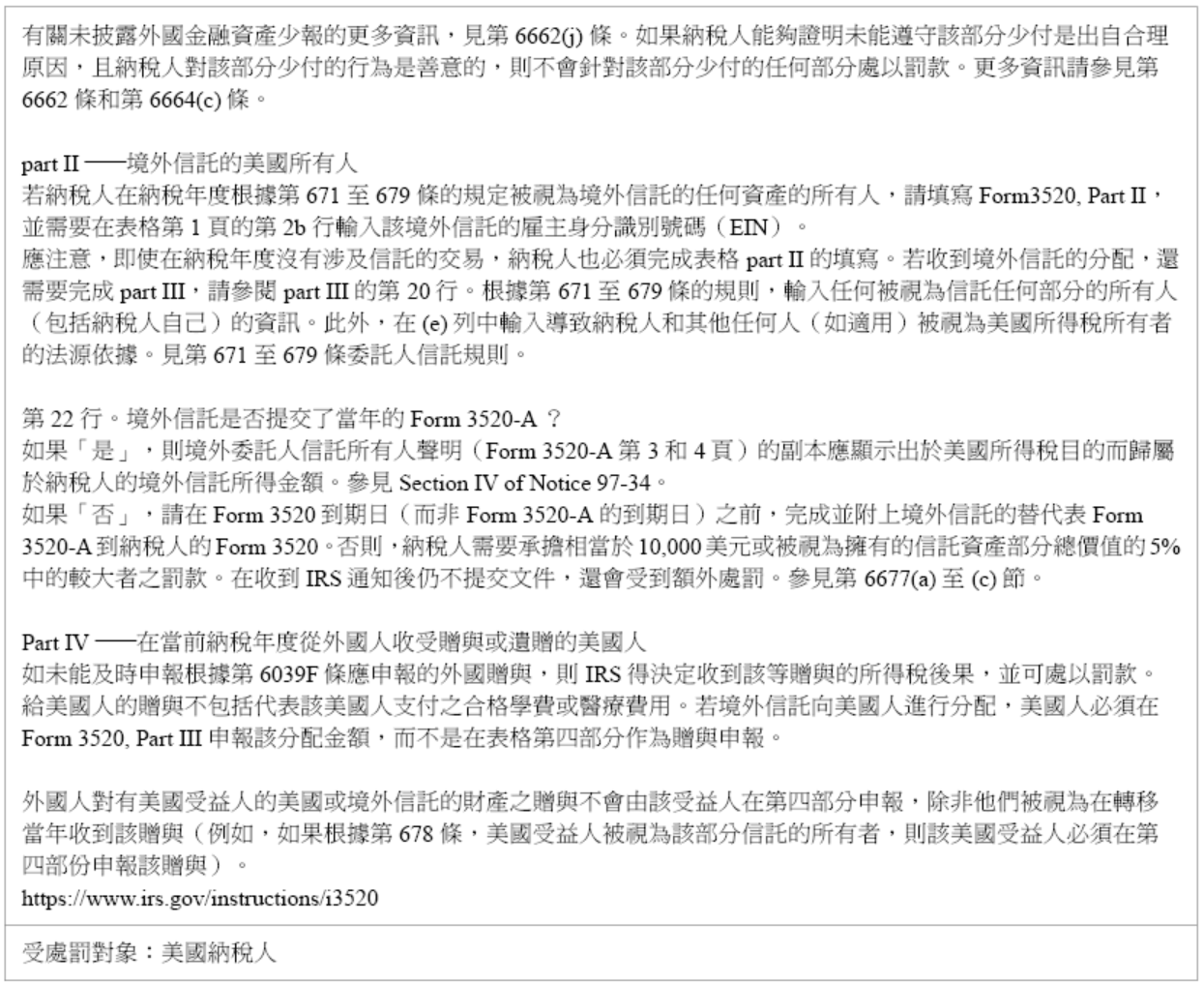

2.1.3有美國所有者之境外委託人信託(Foreign Grantor Trust with U.S. Owner)——委託人申報責任

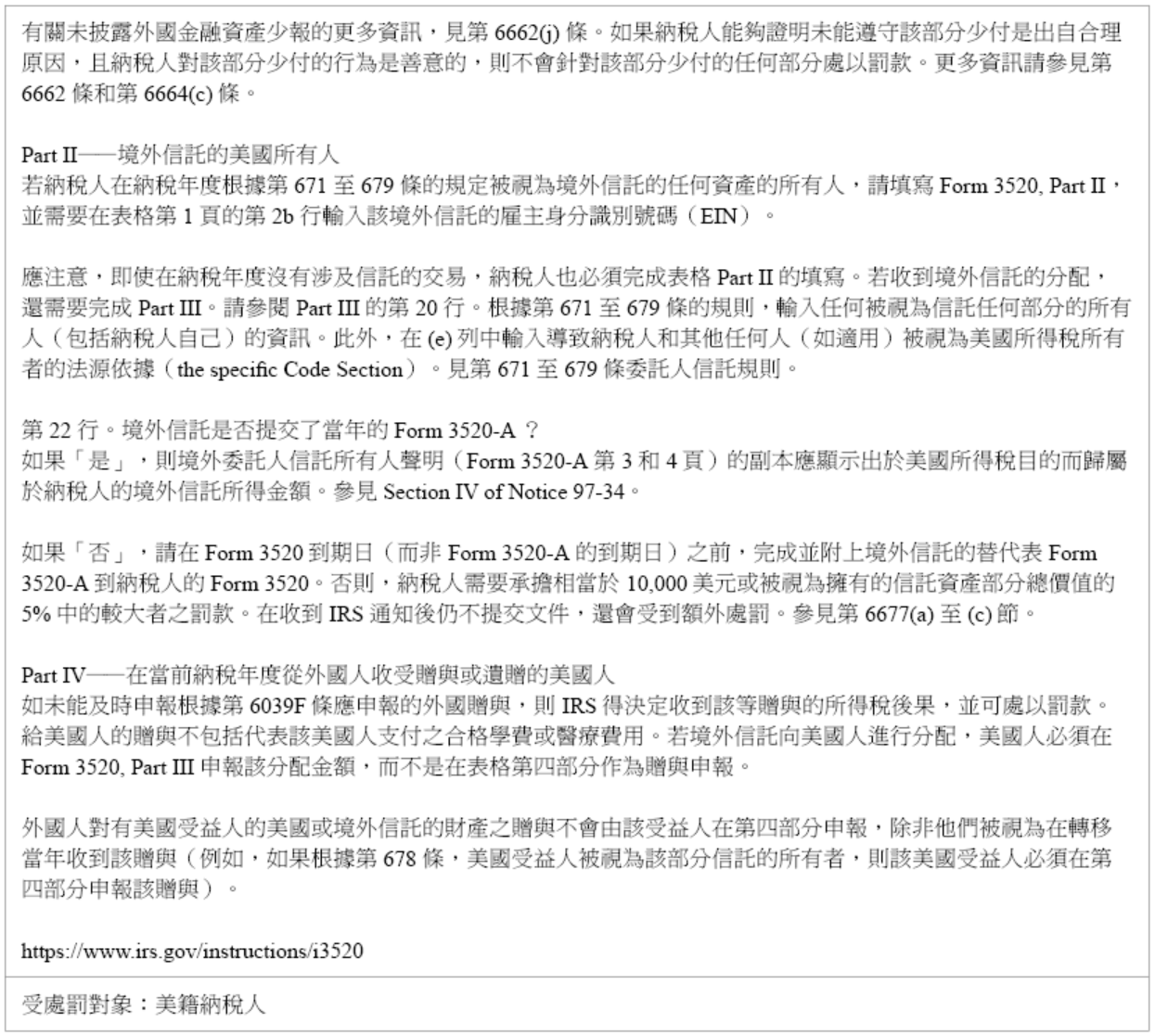

(1) 1040表(美國個人所得稅申報表)。美國納稅人必須回答1040表 Schedule B 中的三個問題:① 納稅人在申報年度是否有任何外國金融帳戶,② 外國帳戶所在的位置,以及③納稅人是否從境外信託獲得分配以及是否為該境外信託的委託人或是轉讓資產之人。

(2) 3520表Part I:必須報告信託的成立,並於任何財產轉移到信託之年度申報3520表Part I。

(3) 3520表Part II/3520-A表:如果該委託人為該信託之所有者,此委託人須將其信託收益併入美國人委託人個人所得稅中申報,並且每年需揭露該信託之相關資訊(Form 3520, Part II: U.S. Owner of a Foreign Trust),通常受託公司要按時申報3520-A表,且須為該信託授權一美國代理人(U.S. Agent)並提供其資訊,可由美國籍委託人、美國籍受益人擔任;另,若中國受託公司未及時申報(申報截止日為每年3月15日,可延期至9月15日),委託人需盡可能填寫3520-A表,勾選substitute替代表單(如下表Part II, Line 22),和3520表一同申報,以避免遭受IRS額外之罰款。

(4) 5471表或8621表:若該信託持有符合規定之外國受控公司或被動外國投資公司股權,需依照持股比例披露相關資訊及計算Subpart F Income或PFIC之超額分配,按規定申報5471表及8621表。按目標信託合約,未必有5471表申報義務,但持有美國以外金融資產,8621表應屬必要。

(5)根據IRC§684的規定,在委託人去世時,如果該信託由FGT轉為FNGT且信託資產沒有包括在其美國應納稅遺產中,則該信託資產需視同出售並且計算美國資本利得稅;

(6)對於信託持有之外國金融帳戶,必須提交FBAR。

(7)必須提交一份關於信託的8938表。

(8)在委託人去世時如符合美國遺產稅務居民的條件,信託資產須計入遺產價值中繳納美國遺產稅,除非委託人先前移入信託之資產為一完全贈與(若是完全贈與,也須視贈與時委託人是否為美國遺產贈與稅上的稅務居民而有美國贈與稅的核課)。另,依據IRC§2035規定,委託人死亡前三年的贈與也要併入遺產中核課。(Three-Year Rule, Section 2035 of the U.S. tax code)

(9)中國受託公司必須向IRS提交3520-A表(Annual Information Return of Foreign Trust with a U.S. Owner),向委託人提供一份境外委託人信託所有者聲明(Foreign Grantor Trust Owner Statement)。

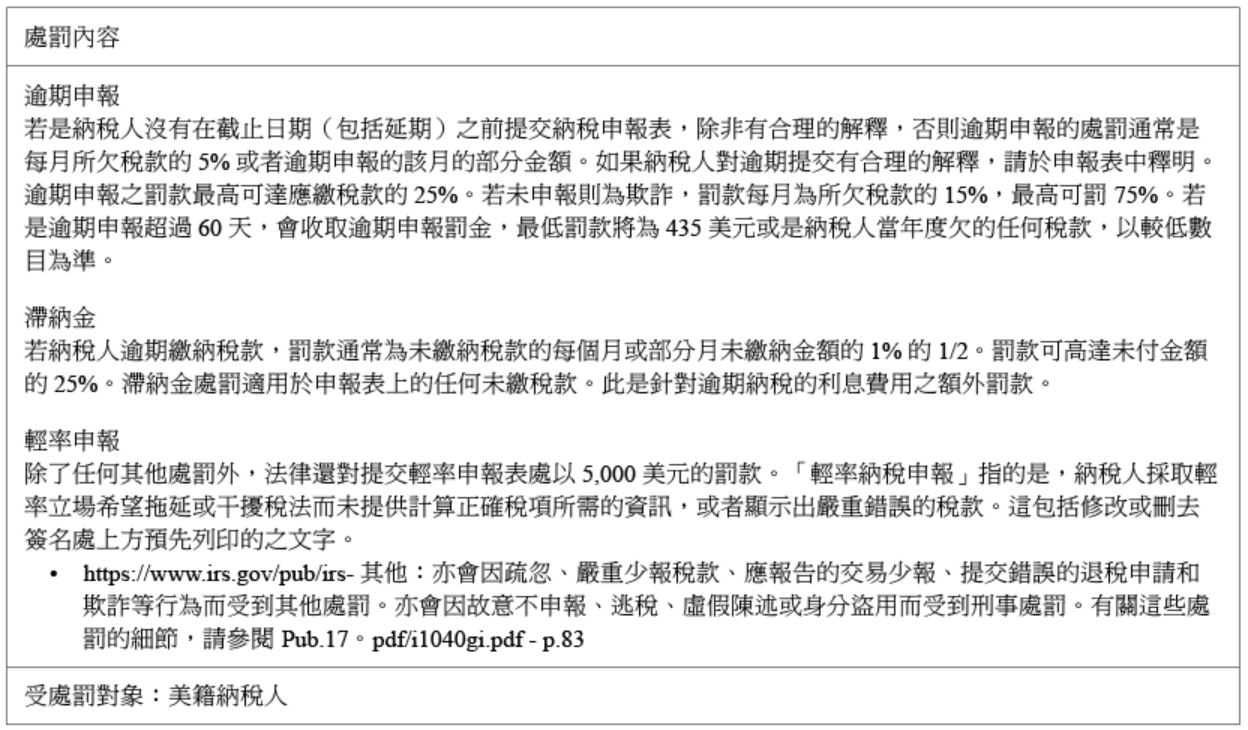

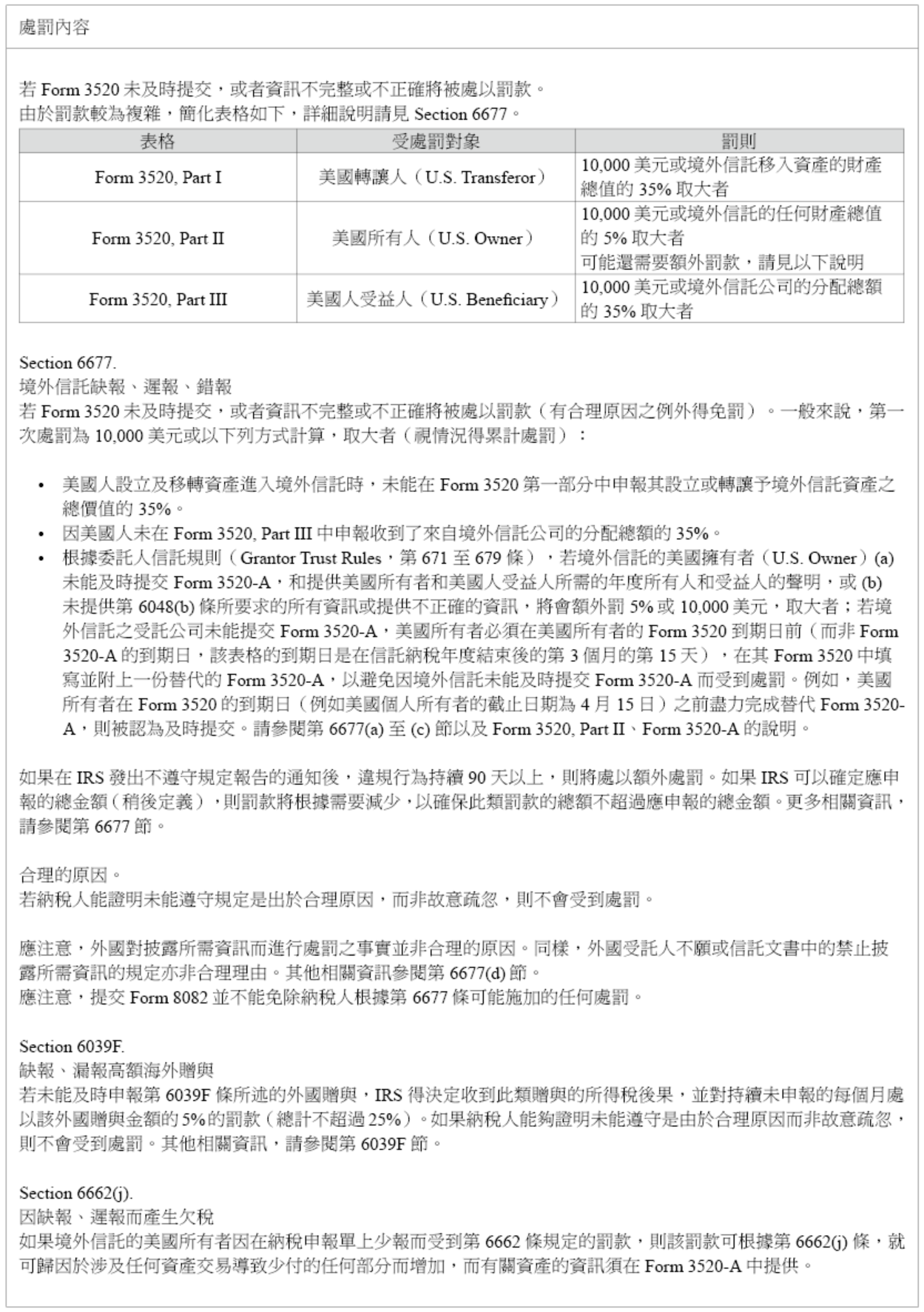

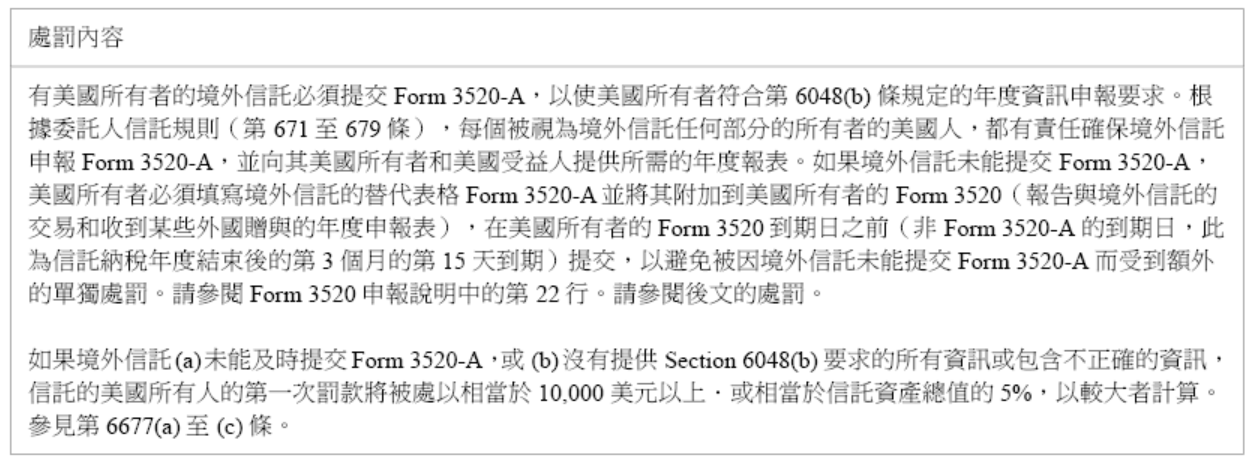

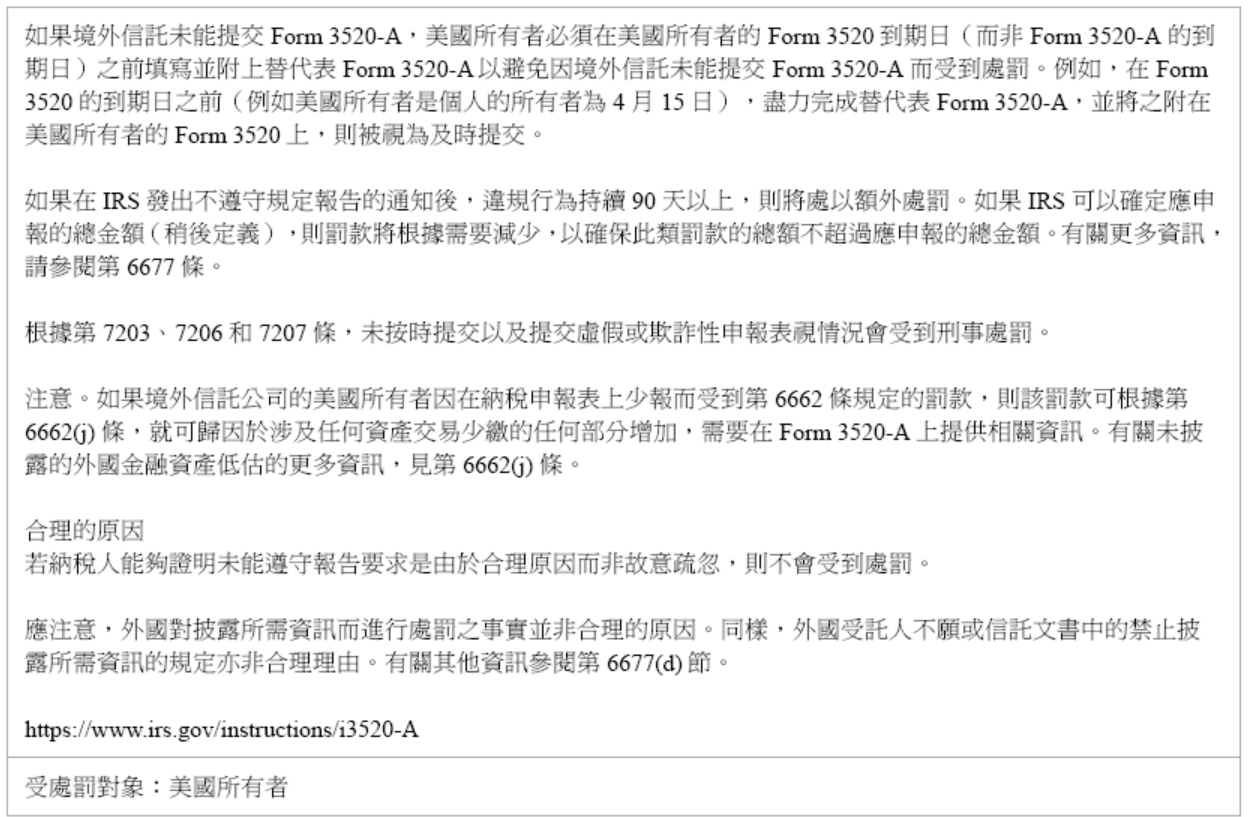

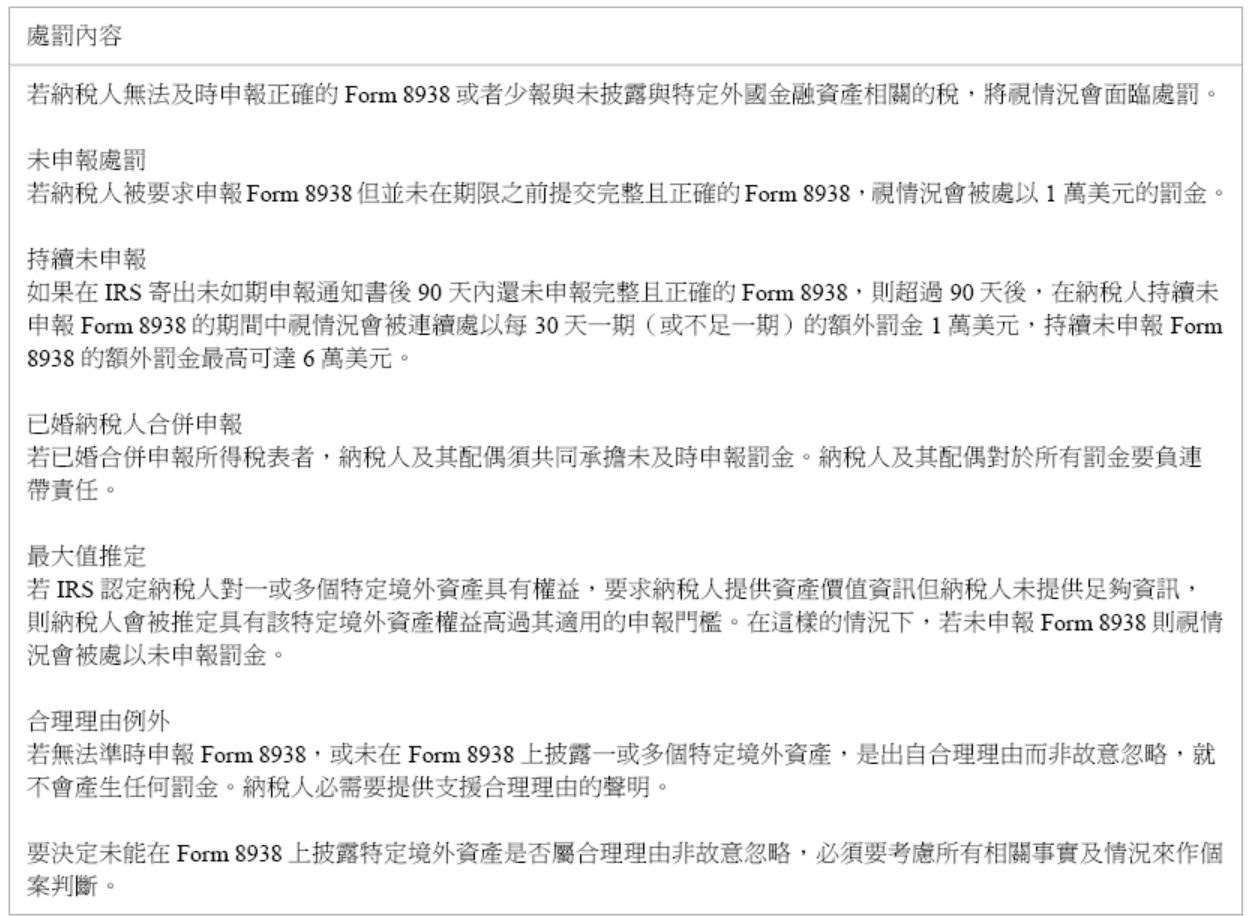

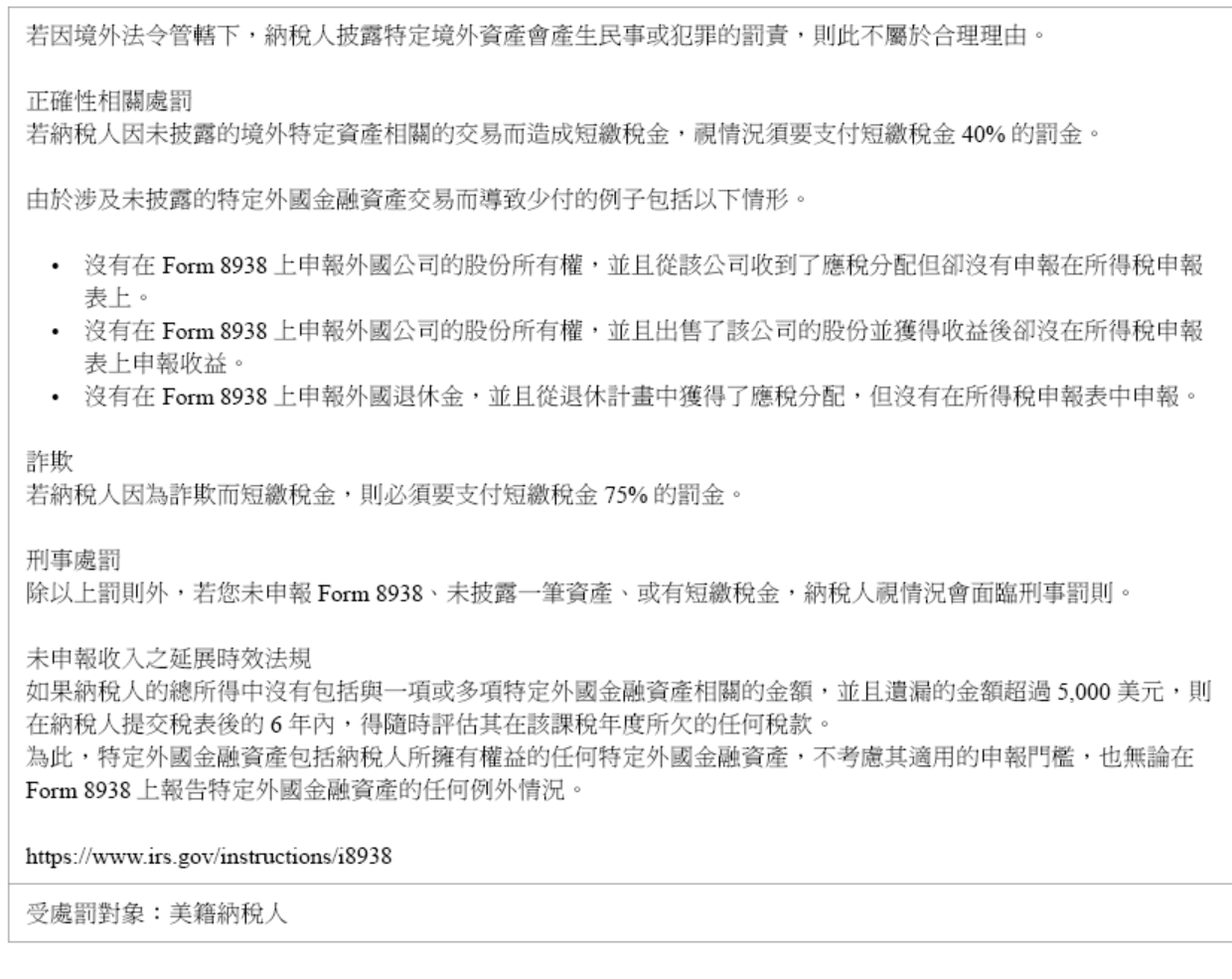

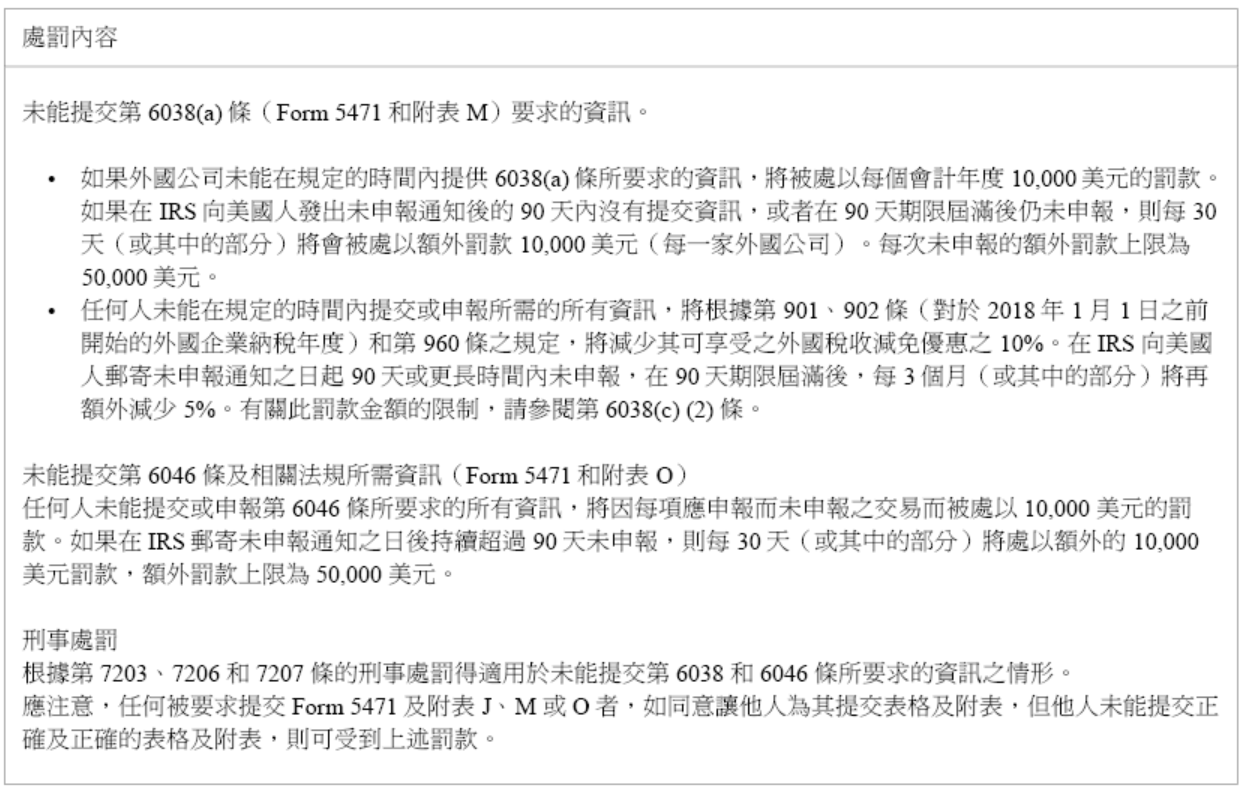

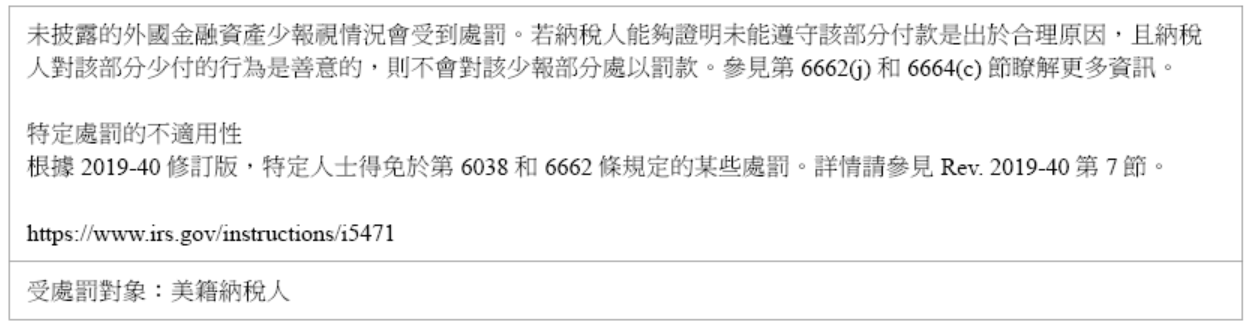

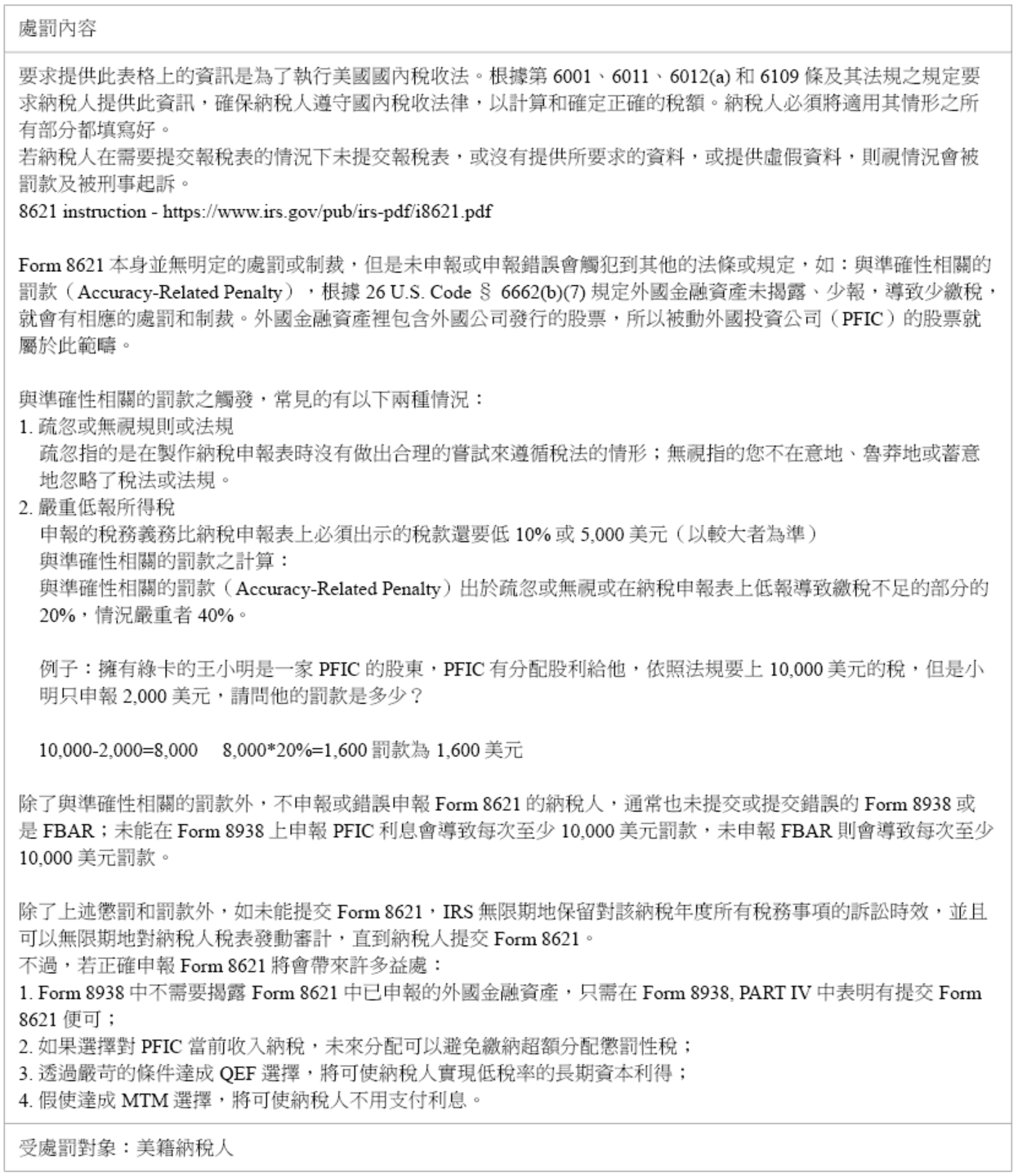

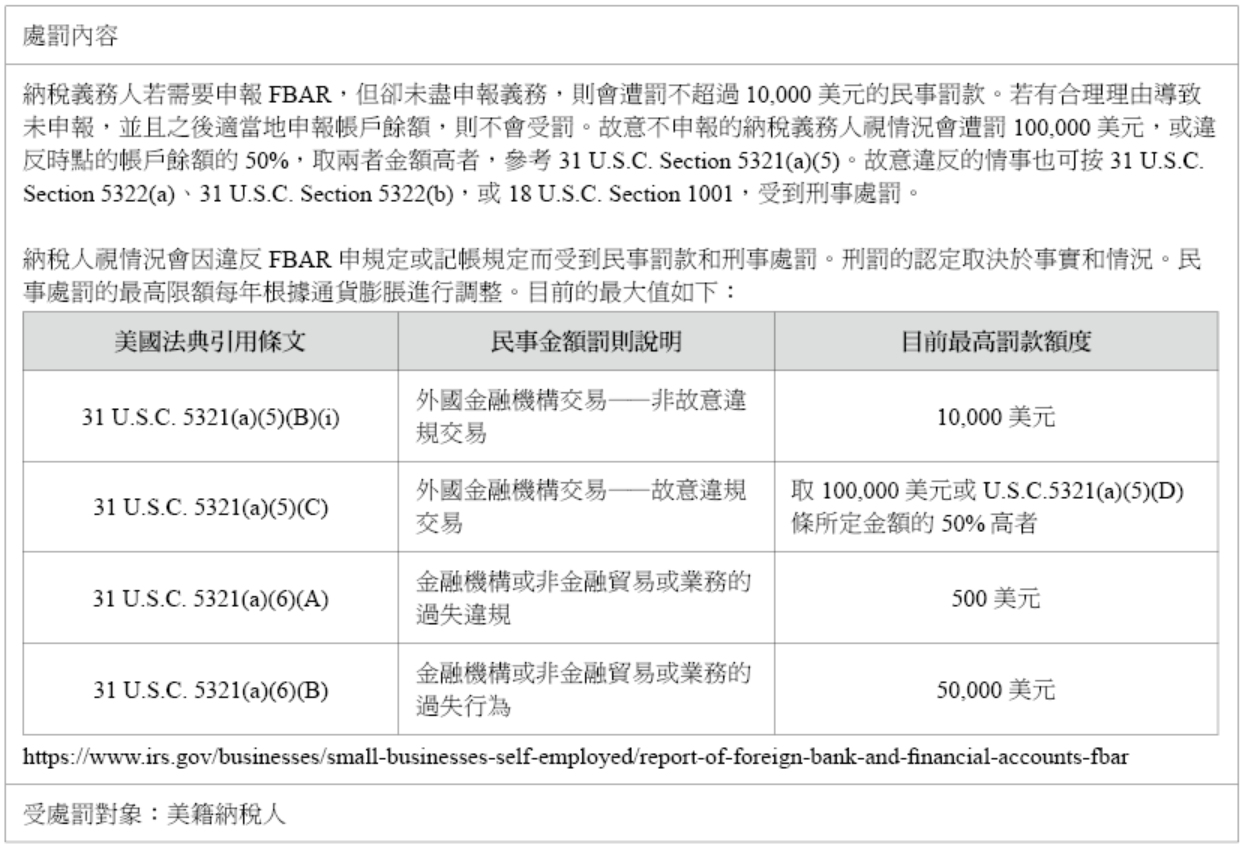

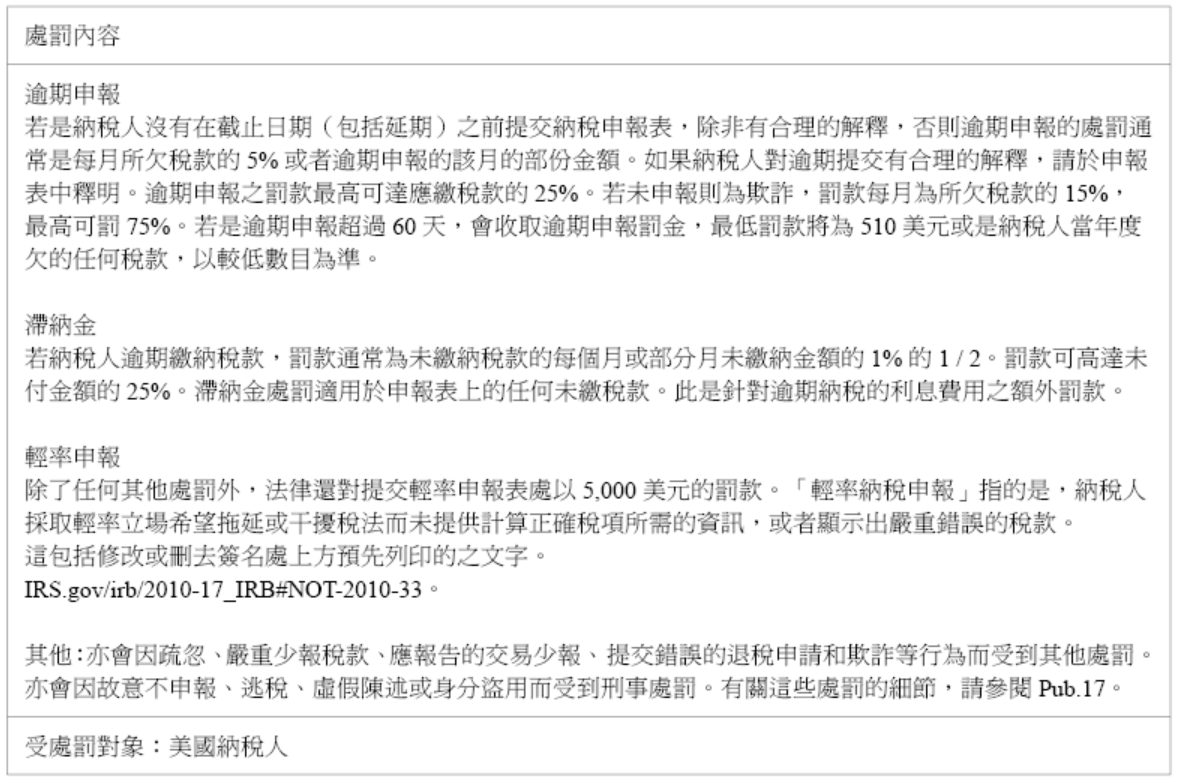

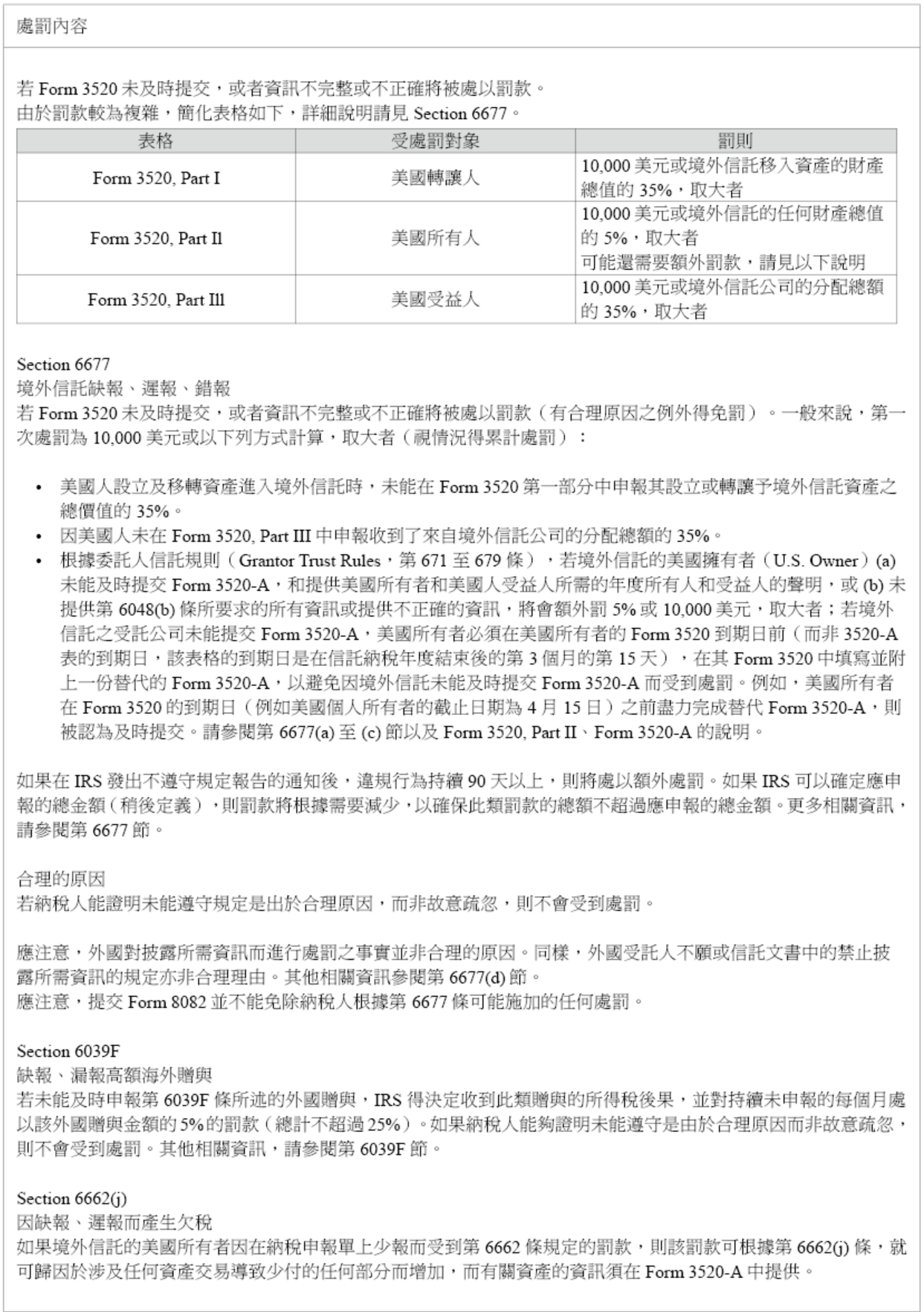

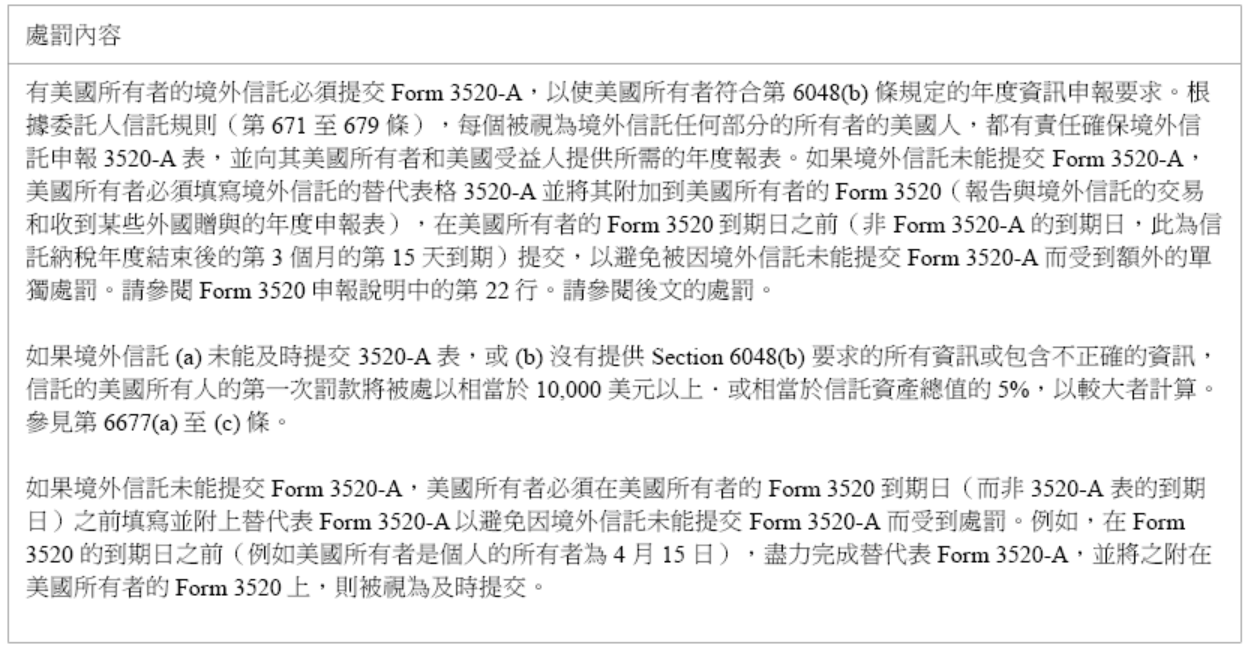

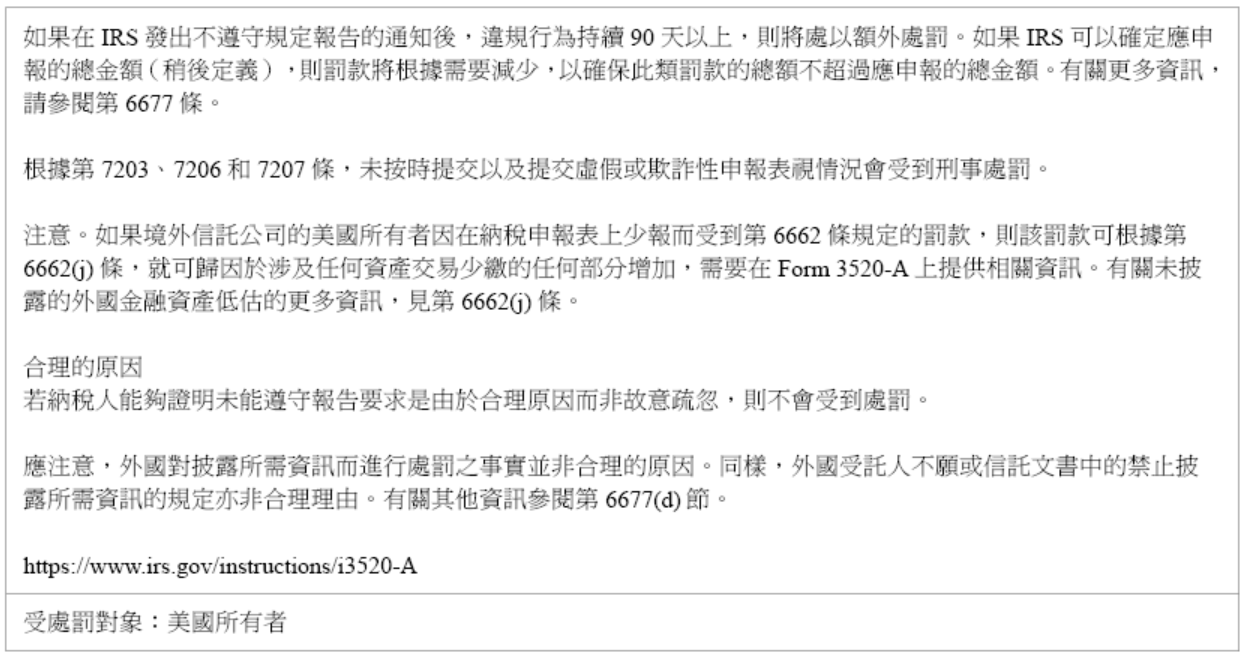

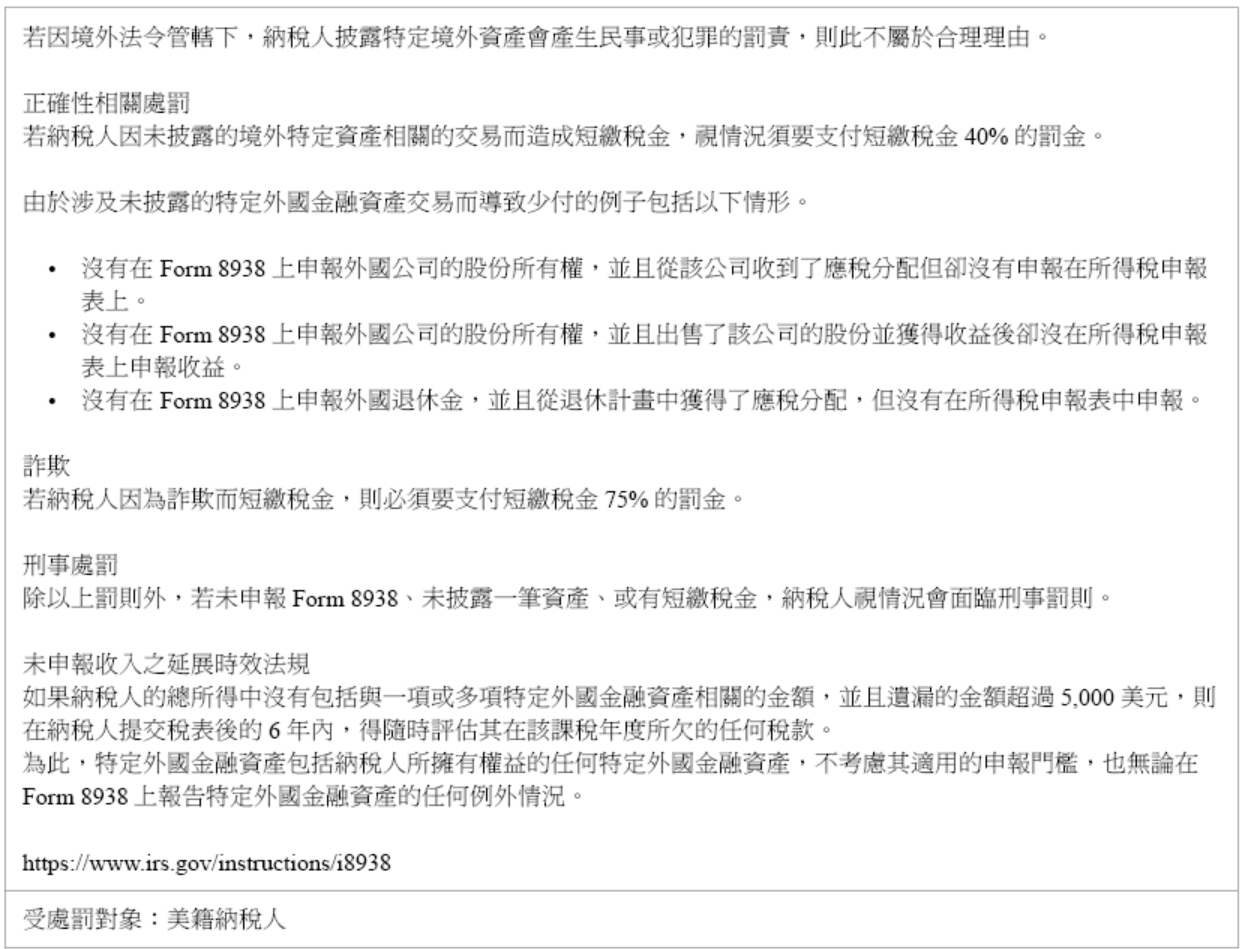

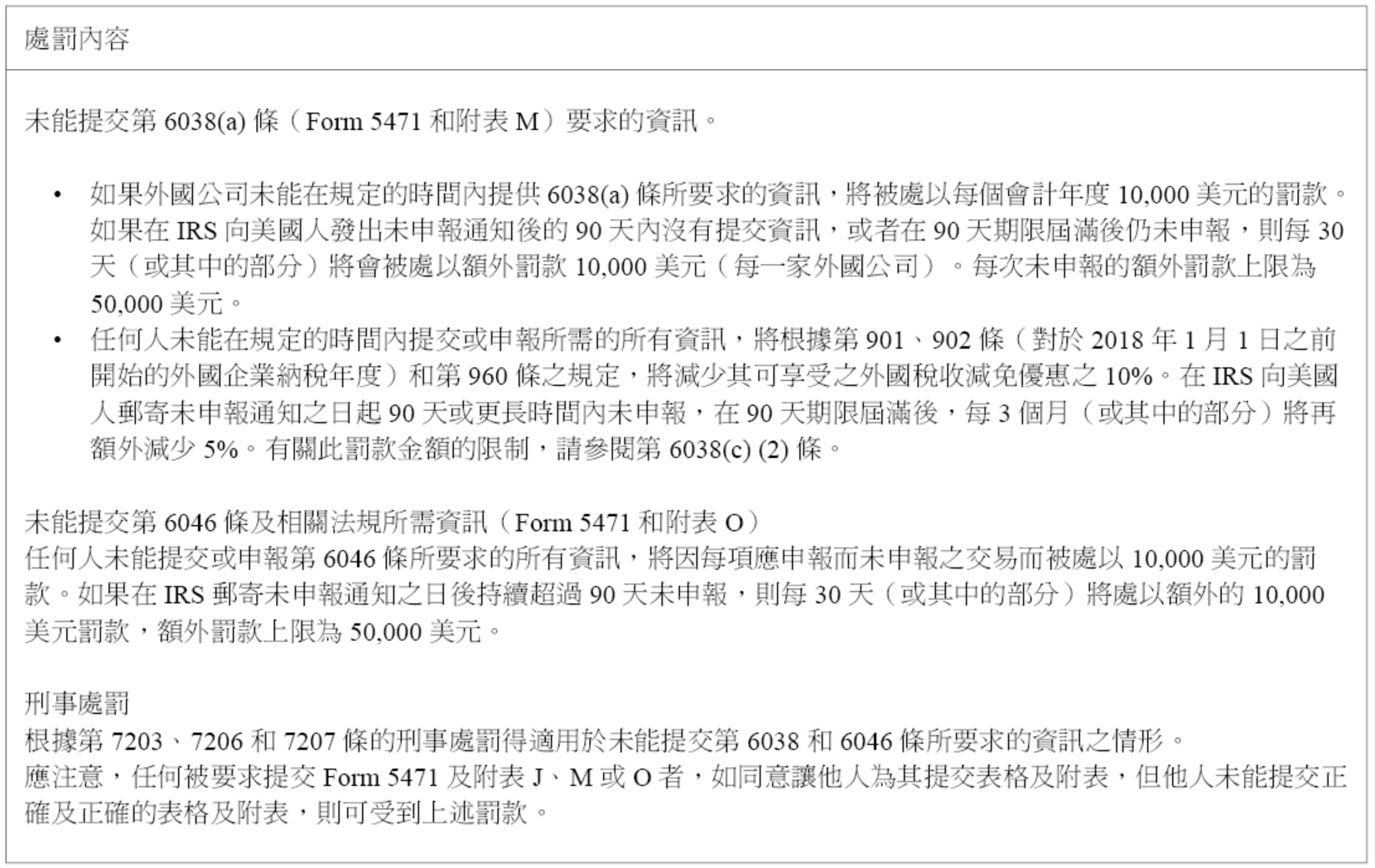

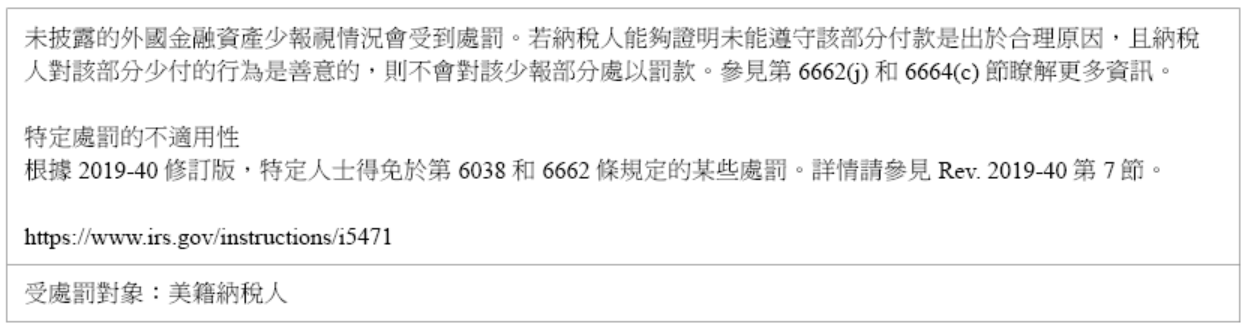

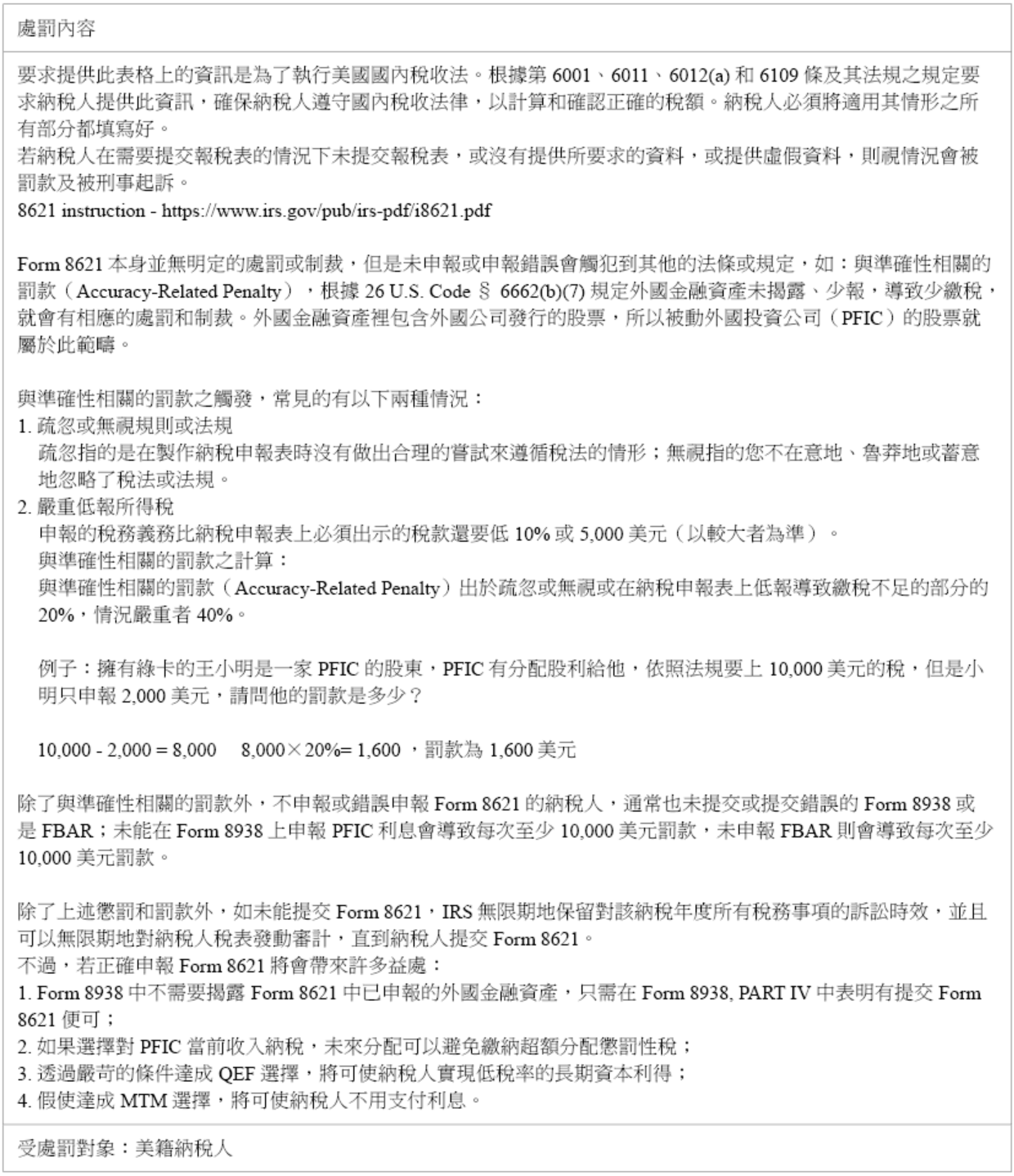

有關各種表格未申報之處罰——未依IRS申報及披露規定的處罰:

稅表:1040表

稅表:3520表(委託人為美國人)

稅表:3520-A表

稅表:8938表

稅表:5471表

稅表:8621表(Passive Foreign Investment Companies)

稅表:FBAR

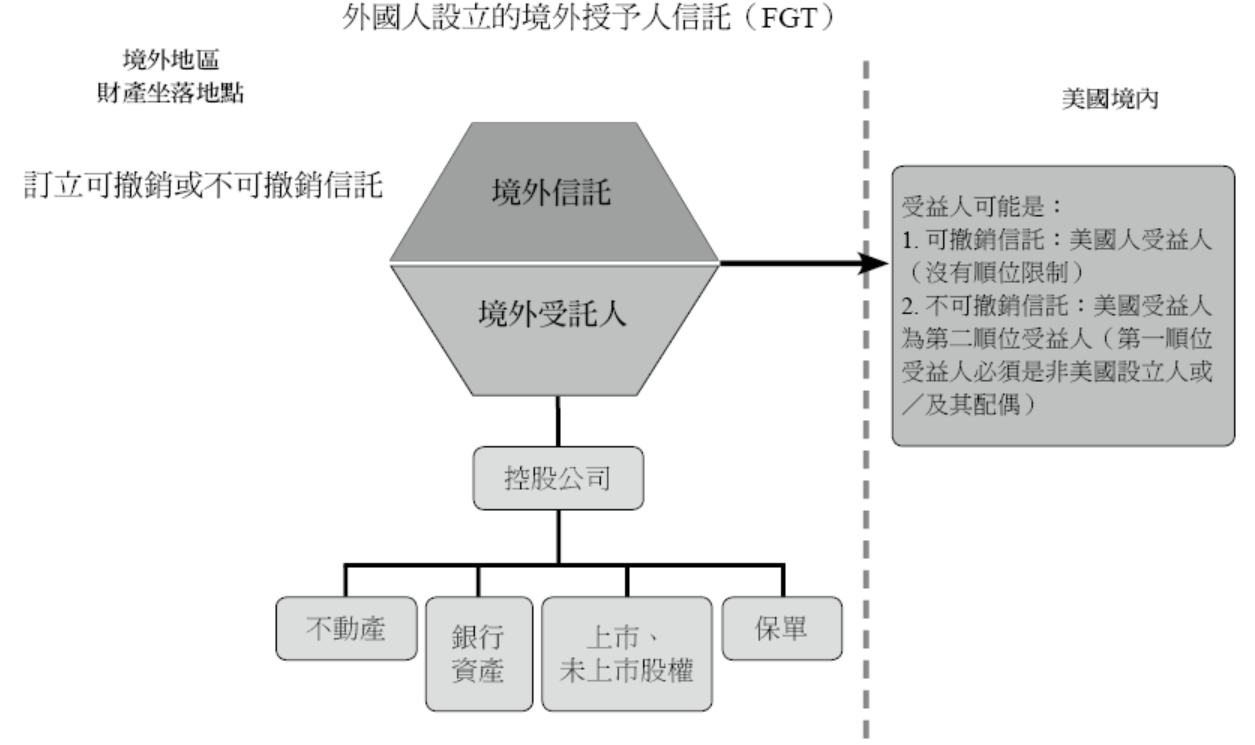

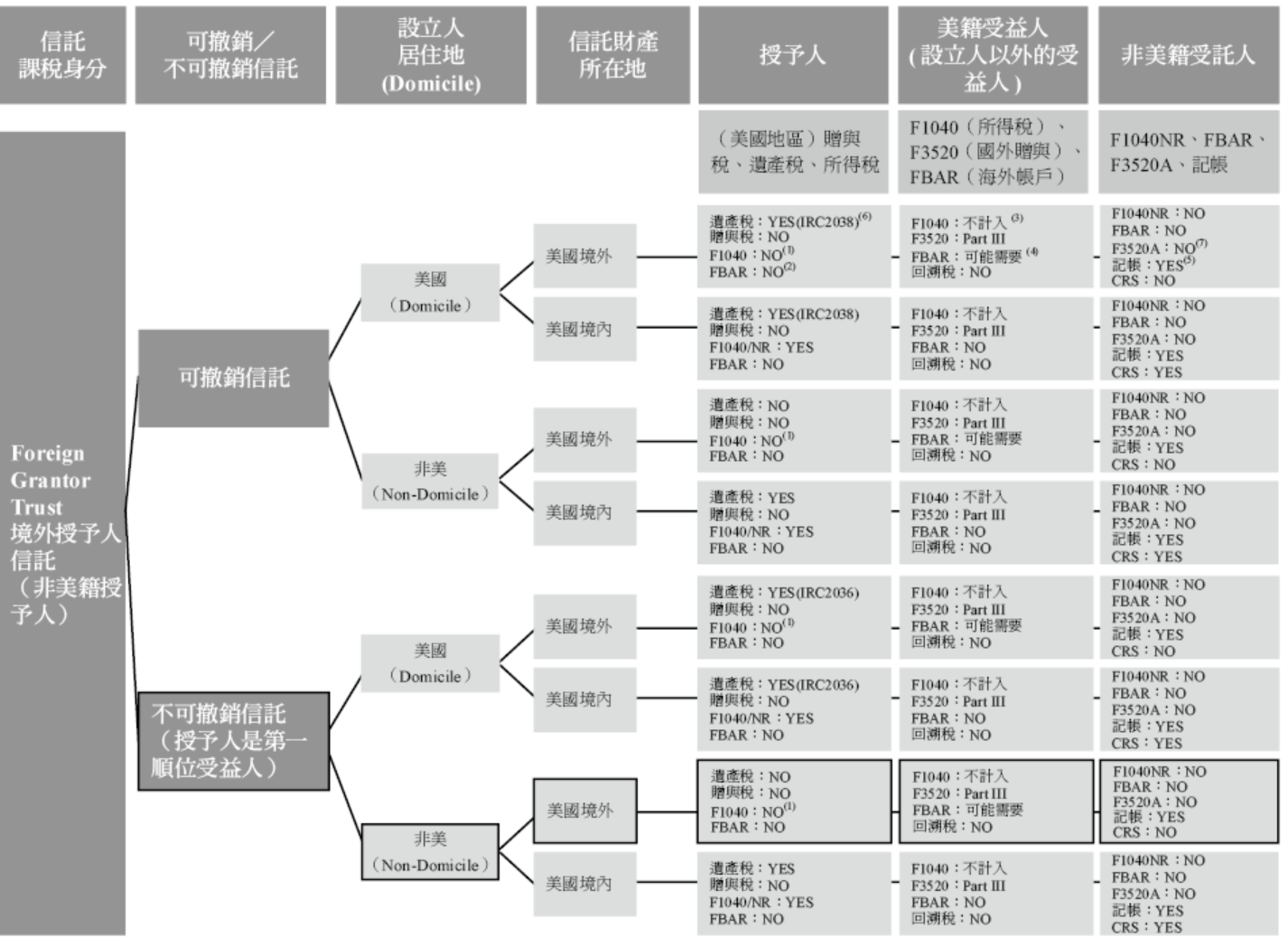

3. 境外授予人信託(非美國人設立人)

一般情況下,若設立人/授予人為非美國人,而受益人是美國人的情況下,境外信託不會被視為授予人信託,除非符合下列例外情況之一才可視為Foreign Grantor Trust(FGT)23:

(1) 非美國人授予人有撤銷信託之充分權力,授予人有權在未經任何人同意,或經從屬於授予人的有關或從屬人同意的情況下撤銷信託24。(在授予人無行為能力的情況下,其監護人或其他人必須擁有撤銷該信託的權力,以使信託繼續符合授予人信託的資格。)

(2)非美國人授予人和/或其配偶是授予人在世時信託唯一的受益人25。

(3)該境外信託是在1995年9月19日或之前設立的,但僅限於截至該日信託中已有的資金(必須單獨記帳),並且僅在該信託是根據IRC§676(關於授予人撤銷的權力)或是IRC§677(關於授予人保留獲得所得的可能性)而成為授予人信託,但不包括 IRC§677(a)(3)(所得可用於支付授予人人壽險保單的保費)之情形。

23 IRC§672(f)

24 IRC§ 672(f)(2)(A)(i)

25 IRC§672(f)(2)(A)(ii)

境外授予人信託在設立人生前,信託下面的資產皆視同非美國人設立人所持有,所產生的收益亦歸屬設立人,在美國境外資產產生美國境外所得,不課美國所得稅。但是資產屬於美國境內部分,例如坐落於美國境內不動產,產生的租金收入是美國來源所得,設立人必須以外國人的身分在美國報稅。外國人所得通常會被預先扣繳所得部分的10%~30%(視租稅協定適用),所得總類是ECI則可按照一般稅率計稅,可藉由申報1040NR表取得退稅;所得屬於NECI所得,則可不申報亦不可退稅。

贈與稅的部分,當信託分配本金給美籍受益人,如果分配境外資產,設立人不課稅,受益人收到信託分配須申報3520表PART III;如果分配境內資產,則視同外國人贈與境內資產,現金、房產、有形資產等,扣除19,000美元(2025年)年度免稅額後,設算最高稅率40%贈與稅並申報709表,無形資產贈與則沒有贈與稅。

遺產稅的部分,由於授予人信託的性質,在設立人生前類似一個穿透個體,所以在設立人死亡時,信託所持有的財產都歸屬於設立人的遺產。如果資產在美國境內就需要申報美國境內的遺產稅。

當境外授予人信託持有的資產都是在美國境外,在設立人生前不需要繳交美國所得稅或是贈與稅,死亡時也沒有美國遺產稅。然而境外授予人信託收益予美國人受益人,則該受益人通常會有申報義務如提交3520表Part III(申報境外贈與)、FBAR、8938表。

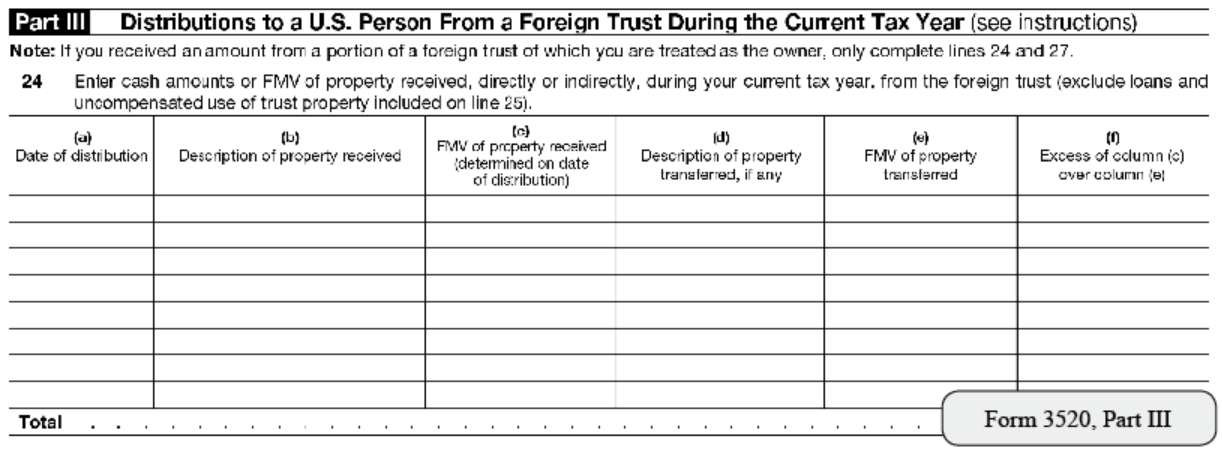

(1) 3520表Part III

從FGT獲得信託分配的美國人受益人必須在3520表Part III申報該分配,如果美國人受益人於申報3520表Part III時檢附由美國人以外受託人提供之境外委託人信託受益人聲明書(Foreign Grantor Trust Beneficiary Statement),美國人受益人可以將分配視為免稅贈與,不用併入1040表申報。若受託人未提供此聲明書,則該分配需視同來自FNGT之分配,歸入受益人3520表Part III, Schedule A計算遞延所得,之後併入美國受益人所得稅表申報,並須計算超額分配之稅金及罰款。

(2) FBAR

該美國人受益人需視當前受益權(Present Interest)是否達到一定比例,以決定有無申報FBAR之義務。美國人受益人在信託資產中擁有超過50%的當前受益權益或獲得超過50%當期的信託所得,該受益人被視為在信託中直接或間接擁有外國金融帳戶中的金融權益,須申報FBAR(這是根據IRS FBAR REFERENCE GUIDE,美國人擁有境外信託當前受益權50% 之人,須申報FBAR的規定)。

若受益人不符合上述受益權規定,則不需申報當年度FBAR。所以根據實務經驗,在很多美國以外的境外信託合約中,通常都有特殊設計籌劃安排讓受益人未收到分配的情況下不需申報,但實際上是否能達到免除義務,IRS還是會就個案做實質認定。

(3) 8938表

如果美國人受益人在外國金融資產中有權益且超過一定門檻,需要申報8938表。

此信託架構的優缺點與美國人設立境外信託相同,同為境外授予人信託,資產仍屬於設立人,存在設立人的債權人來追索的風險。因此當設立人死亡以後,在設立人居所國有遺產稅的風險。而且這個架構不適合持有美國境內資產,當設立人去世時部分資產性質可能會有美國遺產稅問題。另外境外信託受託公司所在國可能會面臨CRS資訊交換。

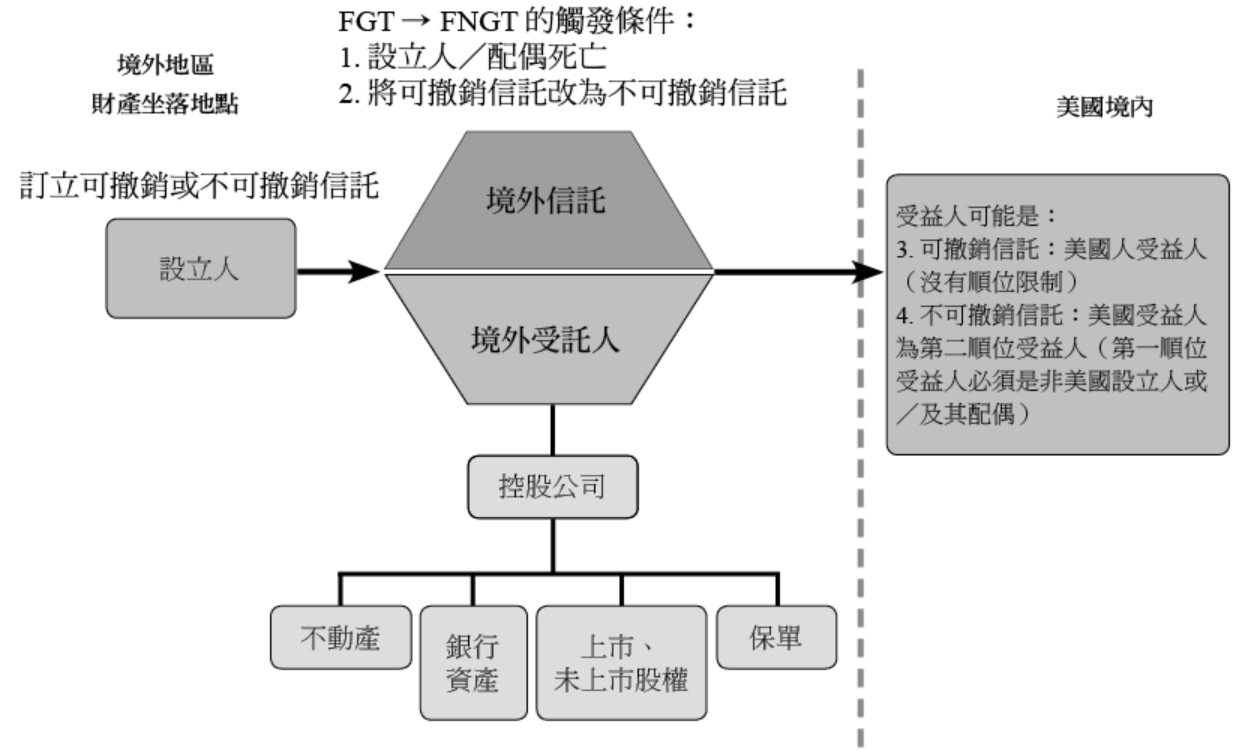

4. 境外授予人信託轉為非授予人信託(非美國人設立人)

一旦非美國人授予人去世,或是授予人將可撤銷信託改為不可撤銷信託,先前因符合上述任一例外情況而視為境外授予人信託(FGT)將不再是委託人信託,也就成為境外非授予人信託(FNGT)。

授予人過世後信託所累積並分配給美國人受益人的所有所得都須向IRS申報繳稅。若信託合約允許授予人配偶擁有指派信託資產之權利且指派對象包含配偶本人,則FGT可維持至配偶死亡才轉為FNGT。

在FGT轉為FNGT後,信託資產的所得改由信託或受益人繳納,信託分配境外資產給美籍受益人,受益人收到信託分配視情況有不同的申報義務(詳如下述);遺產稅的部分,在FGT轉為FNGT的情況下,設立人生前類似一個穿透個體,所以在設立人死亡時,信託所持有的財產都歸屬於設立人的遺產。如果資產在美國境內就有需要申報美國境內的遺產稅。

在FNGT的情況下而受益人是美國人時,則變成受益人有美國稅的申報義務,以下就稅務申報義務分別論述:

(1)若美國人受益人從境外信託收到分配,信託分配應計入該稅務年度受益人之1040表設算相應之所得稅(按情況附上5471表或8621表)。若信託年度總收益沒有於當期完全分配給受益人,此時信託中的未分配利潤(Undistributed Net Income),會於受益人未來年度收到時,除計算應繳納之所得稅,且以IRS提供之懲罰性利率計算遞延利息,並於收到遞延分配之年度需一次繳交累計之回溯稅(總稅金加遞延利息)並加計1040表中的附加稅(Additional Tax)。

簡言之,若累積未分配收益達到加權平均年限(用IRS規定的相關特殊計算公式回算)10年,累計懲罰性利息將約當是稅金的50%,到了15年,累計懲罰性利息將約等於原本稅金的100%,故利息加上原本的稅金,需支付原本稅金的兩倍金額。

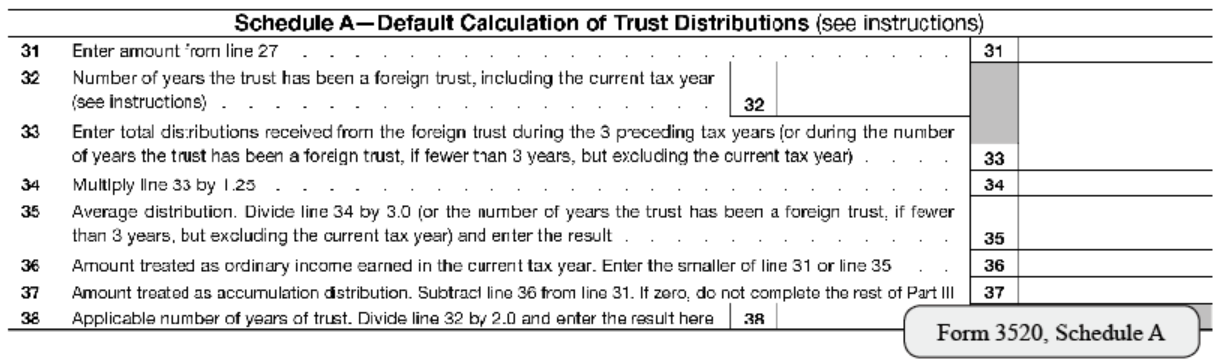

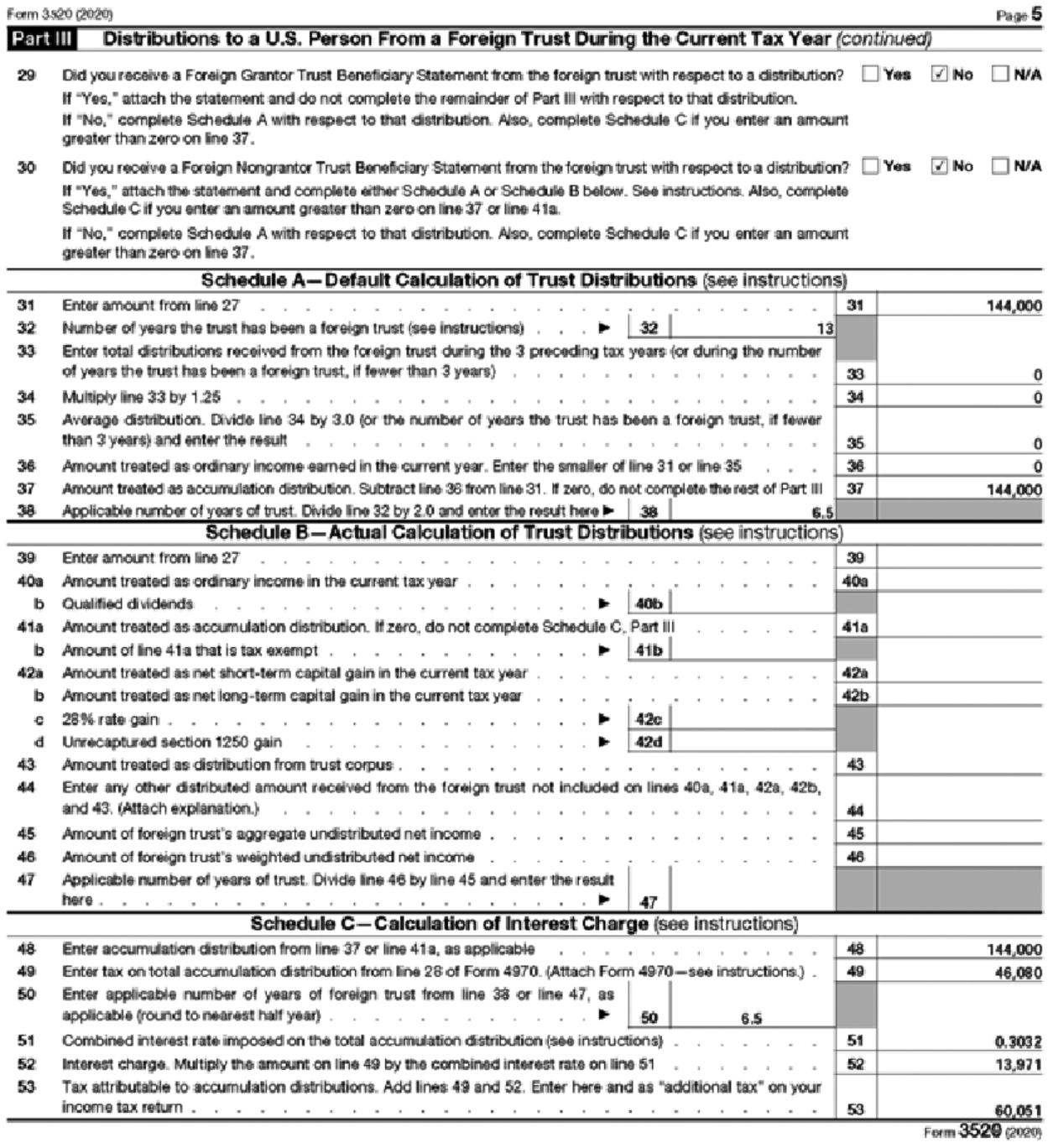

(2)若有從境外受託公司處取得境外非委託人信託受益人聲明(Foreign Non-Grantor Trust Beneficiary Statement),美國人受益人可以根據受益人聲明書中提供的分配收益資訊來確認聯邦所得稅的計算。申報3520表Part III, Schedule B 以信託實際分配計算方式計算稅金,若美國人受益人沒有收到來自美國境外受託公司提供之受益人聲明書,則可以根據 3520表Schedule A「預設計算方式(Default Calculation of Trust Distribution)」提供有關過去三年平均收益的125 % 來計算遞延分配所得,若前三年皆無分配,則該美國人受益人需就收到的全部金額視為累積分配,在預設計算方式下全額計算回溯稅 。

(3)按申報門檻等規定提交 8938表26;

(4) 除非受託人已經提交了相關文件,如果受益人在收入或資產中擁有超過 50% 的權利,則視情況必須提交 FBAR 以報告在信託持有的外國金融帳戶中的權利27。

26 資產按照美國人持有境外金融資產方式披露8938表,如果有股權超過10%則披露5471表,並且須申報114表。

27 依IRS FBAR REFERENCE GUIDE— The owner of record or holder of legal title is a trust in which the United States personhas a greater than 50 percent present beneficial interest in the assets or income of the trust for the calendar year.”, 對於擁有信託受益權50% 之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irsfbarreferenceguide.pdf Page 4, 6.)

26 資產按照美國人持有境外金融資產方式披露8938表,如果有股權超過10%則披露5471表,並且須申報114表。

27 依IRS FBAR REFERENCE GUIDE— The owner of record or holder of legal title is a trust in which the United States personhas a greater than 50 percent present beneficial interest in the assets or income of the trust for the calendar year.”, 對於擁有信託受益權50% 之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irsfbarreferenceguide.pdf Page 4, 6.)

須注意一旦使用3520表Schedule A的計算方式,則必須永久使用該計算方法,未來不得轉換。若在未來信託分配本金時,稅務計算上頗為不利,因此跟境外受託公司索取受益人聲明書後,使用Schedule B實際計算稅金是較為有利的方式。總結來說,在FNGT的情況下,避免回溯稅的最佳作法,就是每年分配信託收益,這也是在美國以外境外信託常見的作法。

此架構的優點為當持有的資產都是在美國境外,在設立人生前不需要繳交美國所得稅或是贈與稅,死亡時也沒有美國遺產稅,但當設立人去世時部分資產性質可能會有美國遺產稅問題,同時這個信託在美國稅定義上性質轉換為境外非授予人信託,對美國受益人可能引發回溯稅的嚴重後果;所以在運用上應該諮詢稅務法律專家,審慎處理。

受益人按照以上方式計算的所得及回溯稅,須分別填寫以下表格:

(1) 1040表

如該稅務年度有FNGT信託分配予美國人受益人,則該信託分配應計入該稅務年度美國人受益人之1040表設算相應之所得稅。若FNGT持有受控制美國以外的公司或被動投資公司,則須另附5471表及8621表。

(2) 3520表Part III

美國人受益人申報3520表須視是否有境外非委託人信託受益人聲明而選擇Schedule A 或 Schedule B。若沒有受益人聲明,需依照3520表Part III, Schedule A(預設計算方式)計算,若有收到受益人聲明,則能依據該聲明以Schedule B(信託實際分配計算方式)計算稅金。

(3) FBAR

若受益人在信託所得或資產中擁有超過 50% 的當前受益權,則該受益人還需提交 FBAR 以報告其在信託持有的外國金融帳戶中的權益。

(4) 8938表

若受益人在外國金融資產中有權益且超過一定門檻,則受益人須申報8938表。如美國人受益人在FNGT信託具有當前受益權,將被視為在外國金融資產中有權益,該受益人須依FATCA規定申報8938表,申報門檻請參酌P4之說明。

(5) 回溯稅

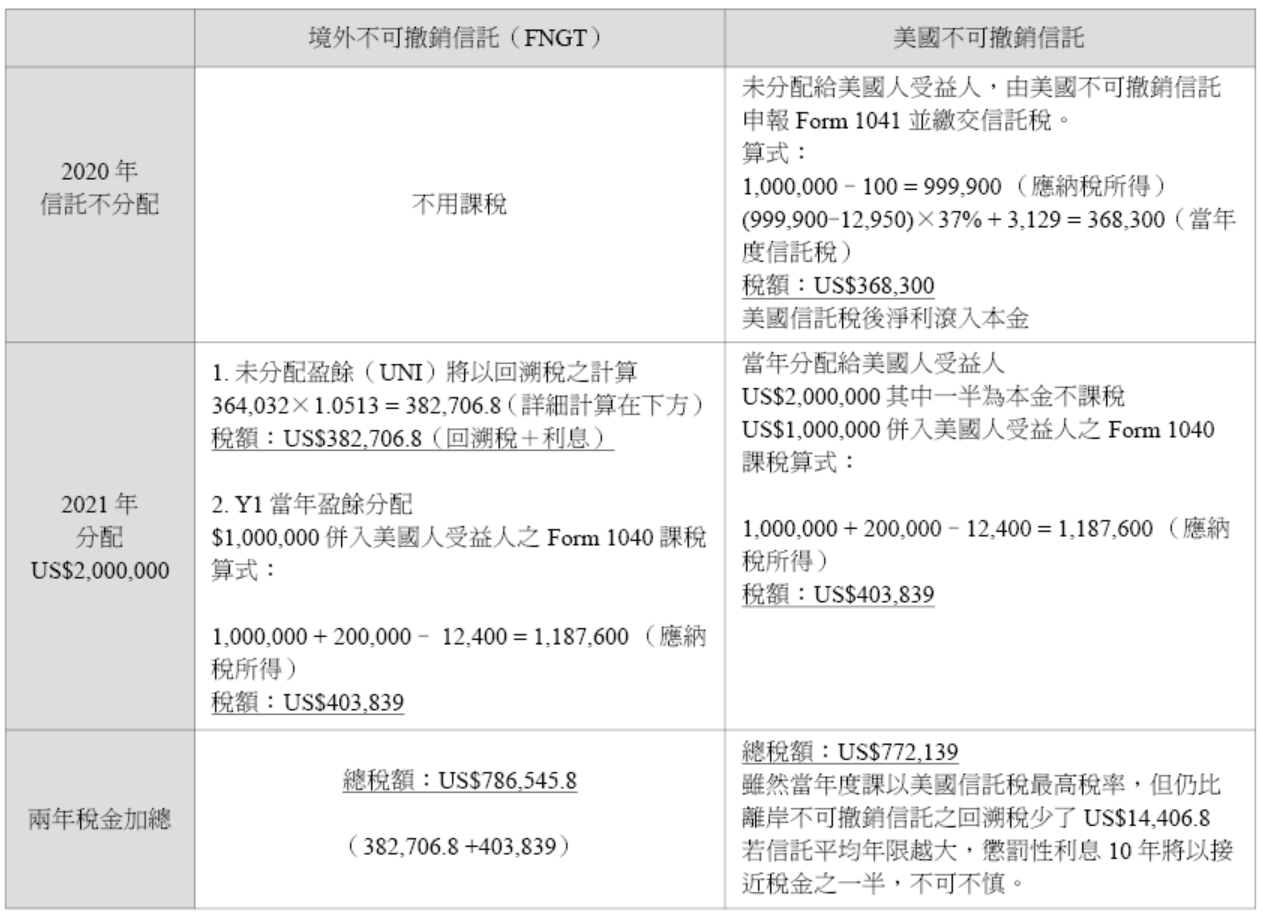

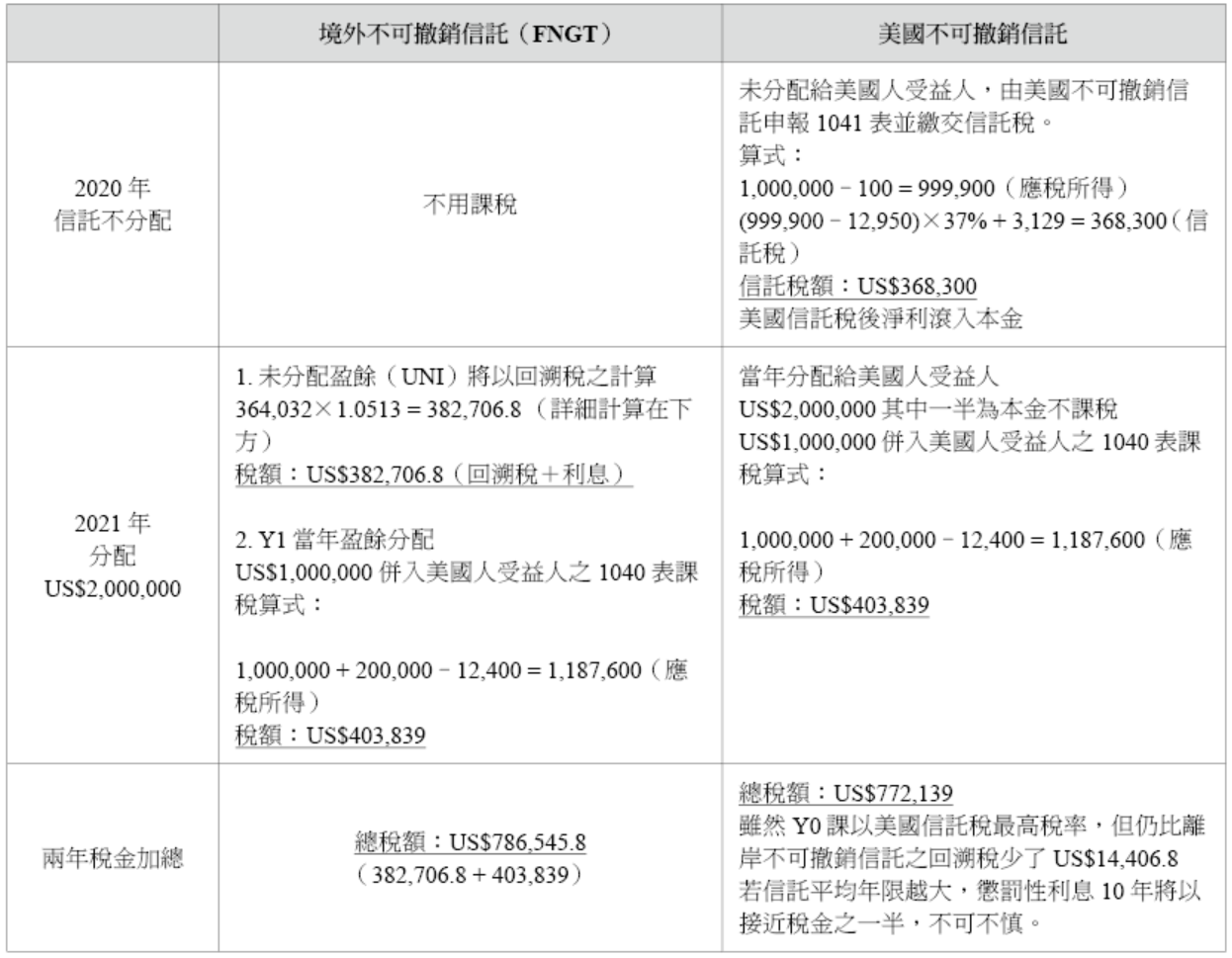

以下提供回溯稅的計算範例,表格就境外不可撤銷信託取得受益人聲明的情況為具像化其稅務負擔,茲與美國不可撤銷信託的稅款作為比較:

案例1:境外不可撤銷信託與美國不可撤銷信託之稅務比較

假設:2020年信託當年盈餘 US$1,000,000,當年不分配

2021年信託當年盈餘 US$1,000,000,US$2,000,000全數分配

若分配給美國人受益人(假設此美國人受益人之2021年所得為 US$200,000為例),稅務上何者較不利?

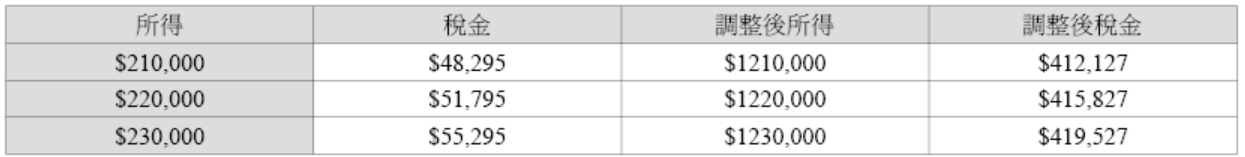

假設美國人受益人之前五年應納稅所得分別為:US$200,000、US$210,000、US$220,000、US$230,000、US$240,000,排除最高及最低兩年後。

平均增加稅金為:

(412,127-48,295) + ( 415,827-51,795) + ( 419,527-55,295) = 1,092,096

1,092,096/3 = 364,032

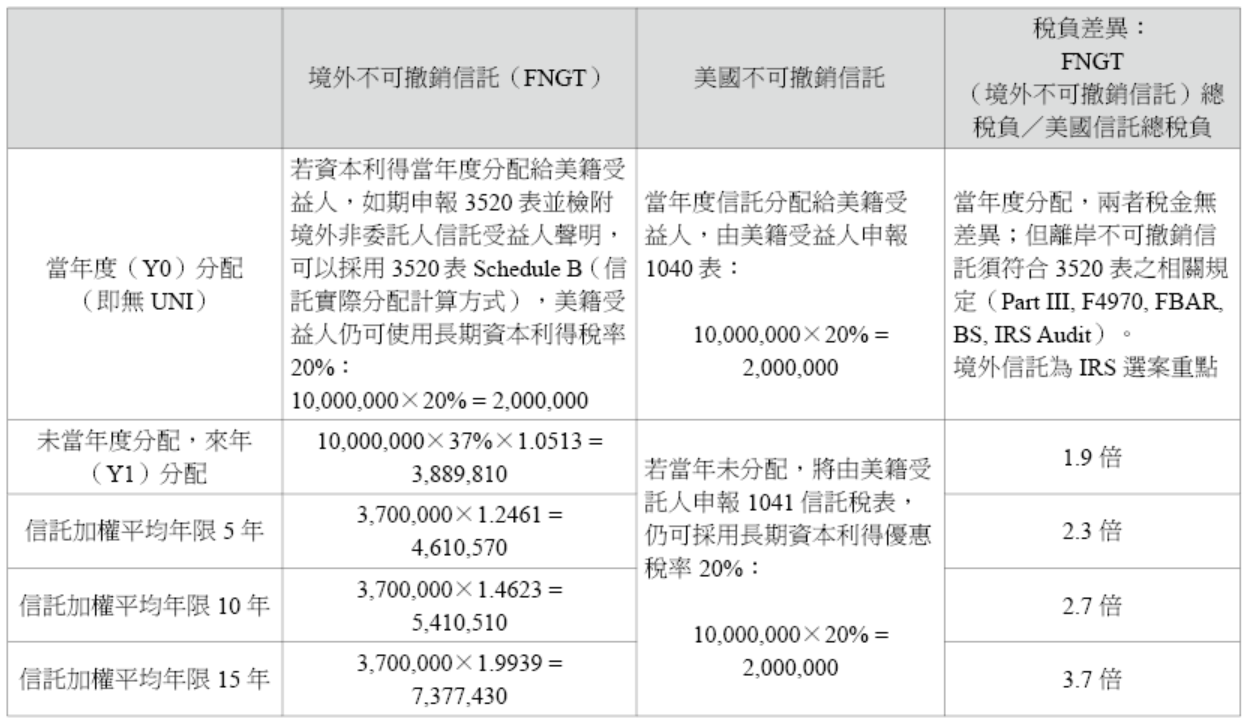

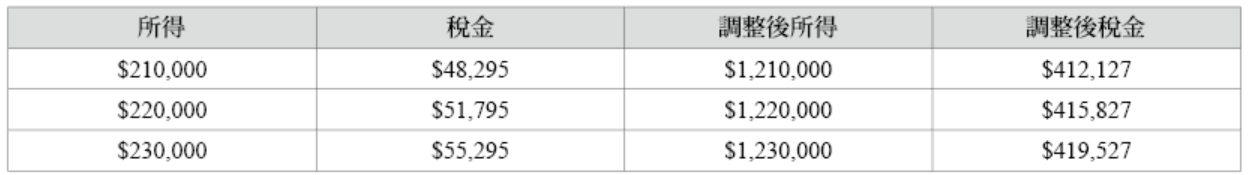

案例2:境外不可撤銷信託與美國不可撤銷信託之資本利得比較

假設XX年信託下境外公司售出股權,資本利得為US$10,000,000(簡化說明,不考慮回溯稅計算),試算美國稅金比較如下:

回溯稅的有效稅率還須考慮該美籍受益人之前五年度之應稅收入並加計平均分配收入已調整稅金,由於計算複雜,以37%作為差異比較之稅率。

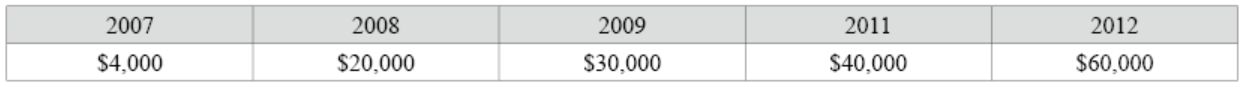

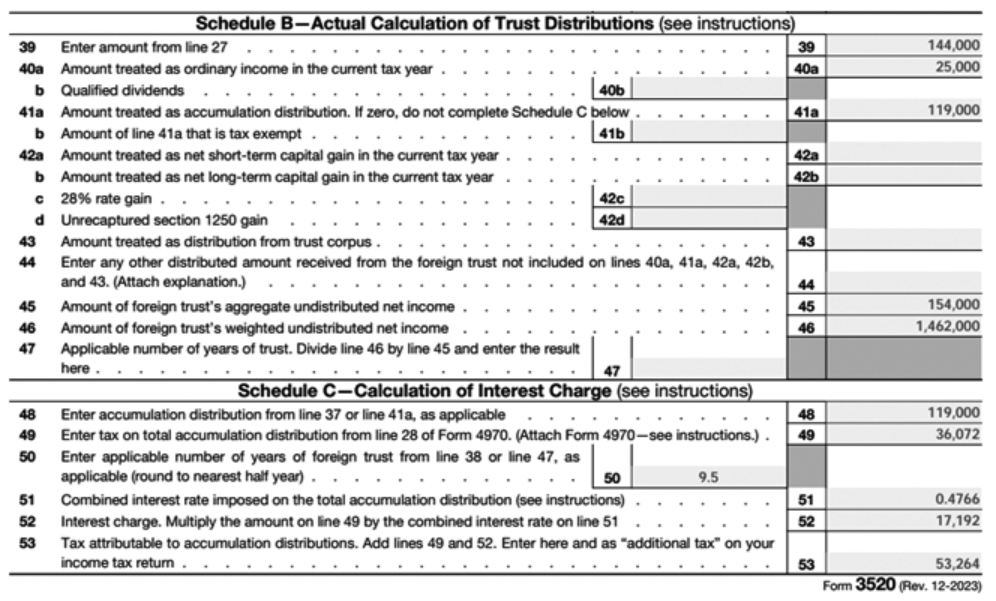

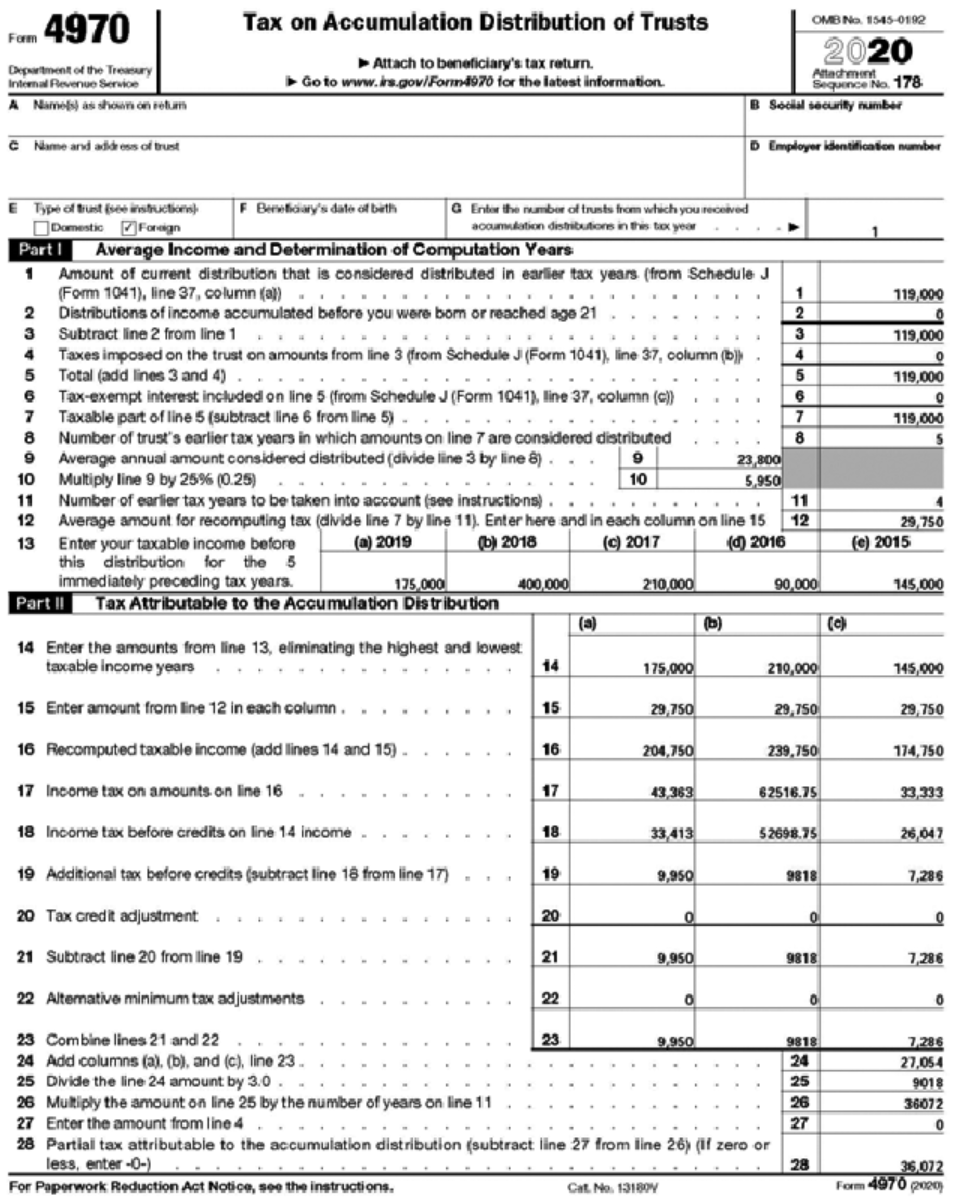

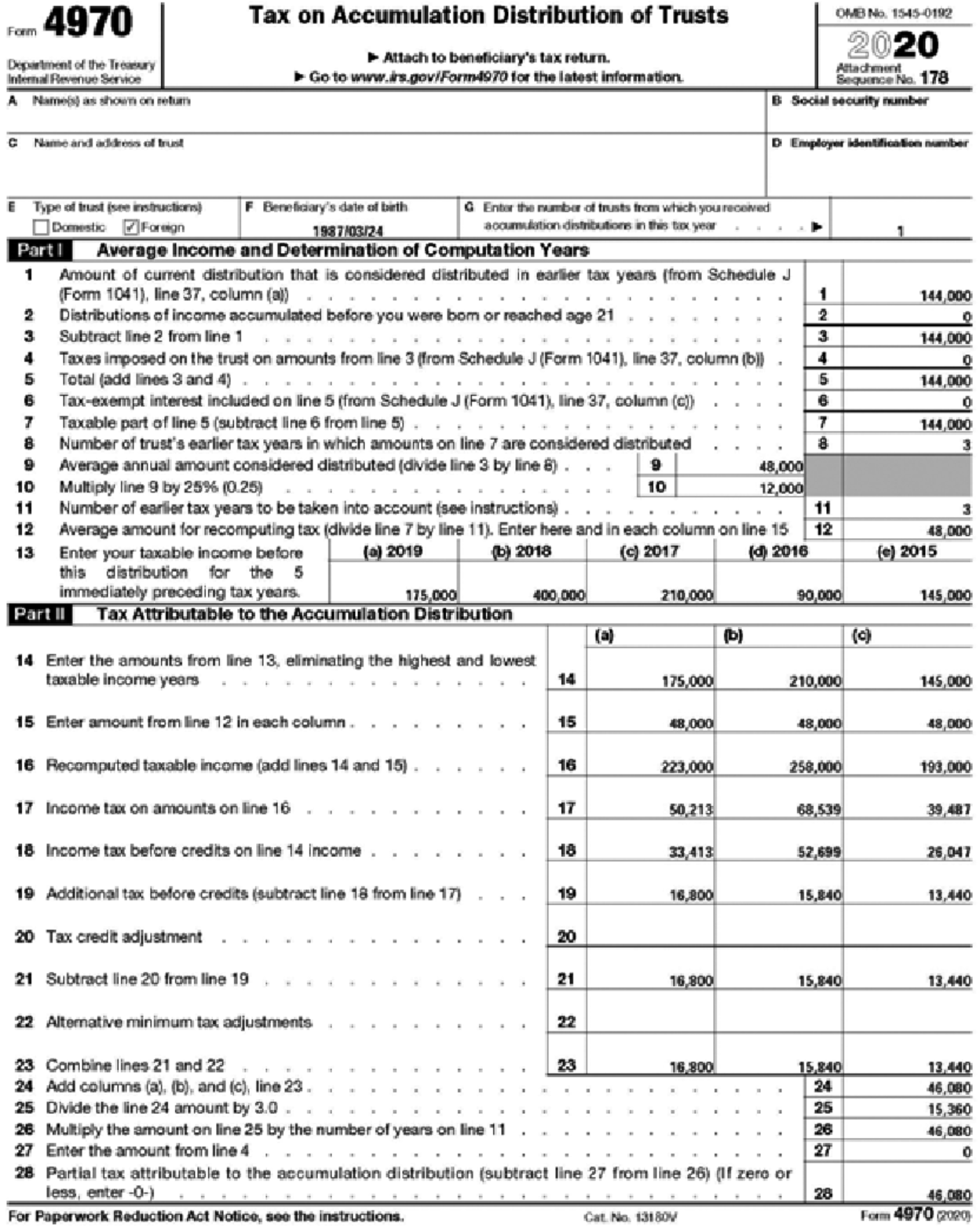

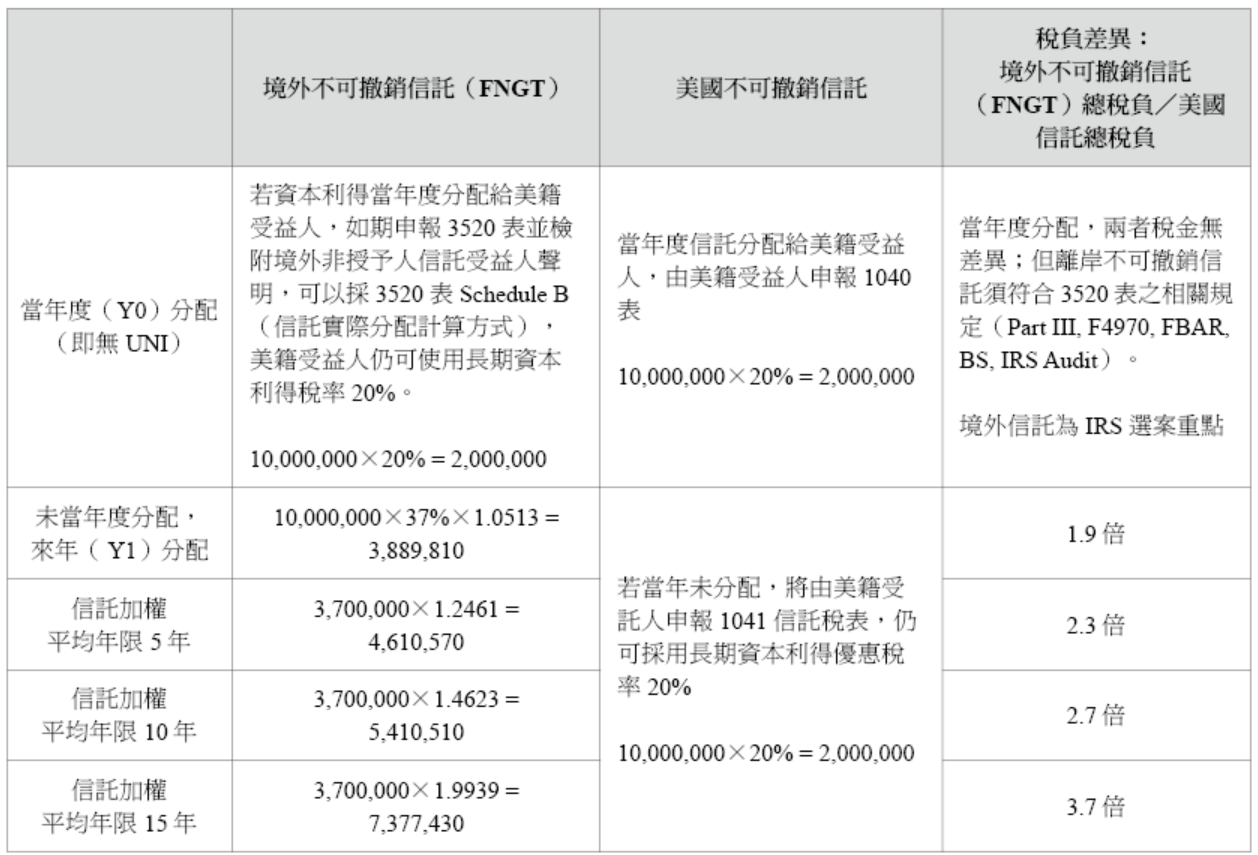

案例3:回溯稅之完整計算(以3520表Part III, Schedule B之方法計算)

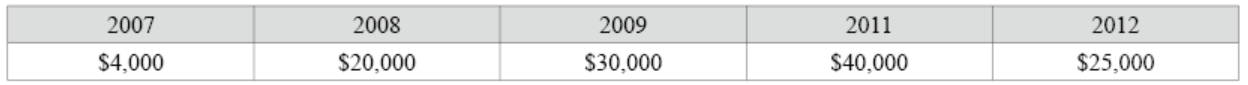

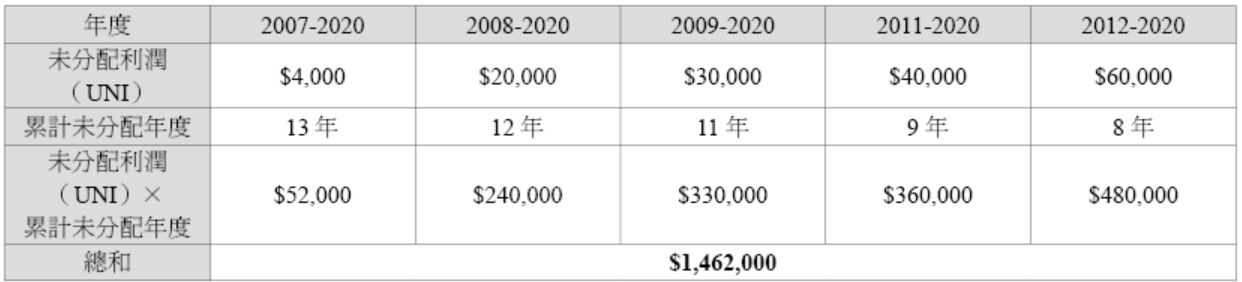

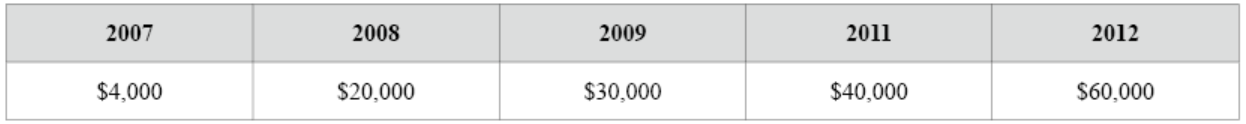

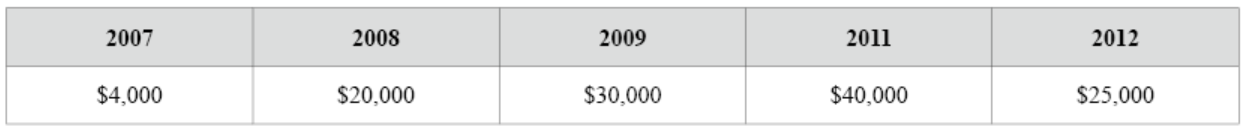

FNGT(境外不可撤銷信託)成立於2007年,按照帳面紀錄,有以下累積未分配利潤:

假設於2020年,該信託分配了US$144,000,若該2020年度可分配盈餘(DNI)為US$25,000,因此今年分配到累積未分配利潤(UNI)的金額為 144,000-25,000= 119,000,因此,今年UNI分配的分攤金額和年份如下:

(如果先前年度信託有任何的稅負,需要將稅負併入UNI金額)

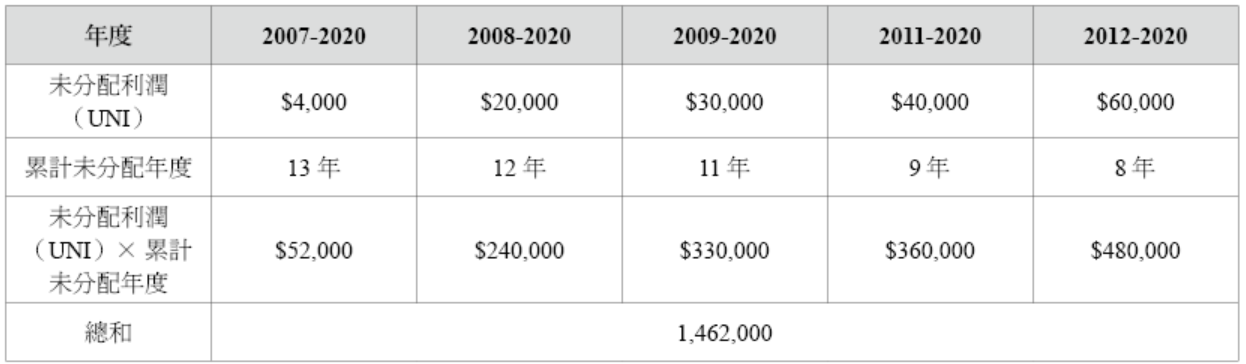

(1)設算應稅年度:如果該年度的金額小於累積分配金額/前期應稅年度×0.25,則該年度不計入應稅年度。

119,000/5 ×0.25= 5,950 >第一分配年度US$4,000,在回溯稅的計算上,僅會使用5 -1= 4年

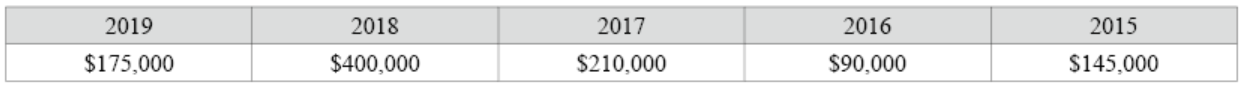

(2)為了判定受益人的應稅收入基礎及其對應年度,在計算回溯稅上,需要使用該受益人前五年度中,移除最高和最低收入年度後,用五年內的三年來做為計算稅率的基礎:

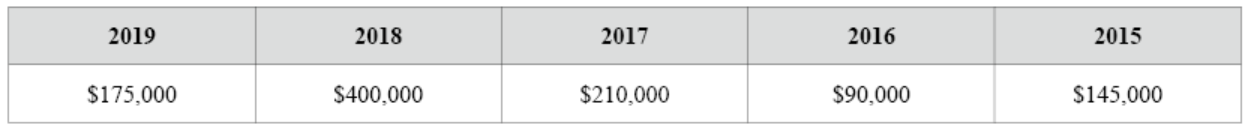

受益人1040稅表應納稅所得

其中排除2018年和2016年分別作為最高和最低收入,因此應稅收入的對應年度為2019、2017、2015三個年度。

(3)計算平均分配金額,演算法為前年分配累積盈餘總和/設算應稅年度:

年度平均分配盈餘為: 119,000/4(5年中採4年計算)= 29,750

(4)將年度平均分配盈餘,併入應稅年度之收入以計算增加的稅金:

收入稅金調整後收入調整後稅金

平均增加稅金為:

(43,363-33,413) + (62,517-52,699) + (33,333-26,047) = 9,950 + 9,818 + 7,286 = 27,054

27,054/3×4= 36,072

(5)計算回溯稅利息,採金額加權比法算出適用利率對應年度數(Applicable Number of Years):

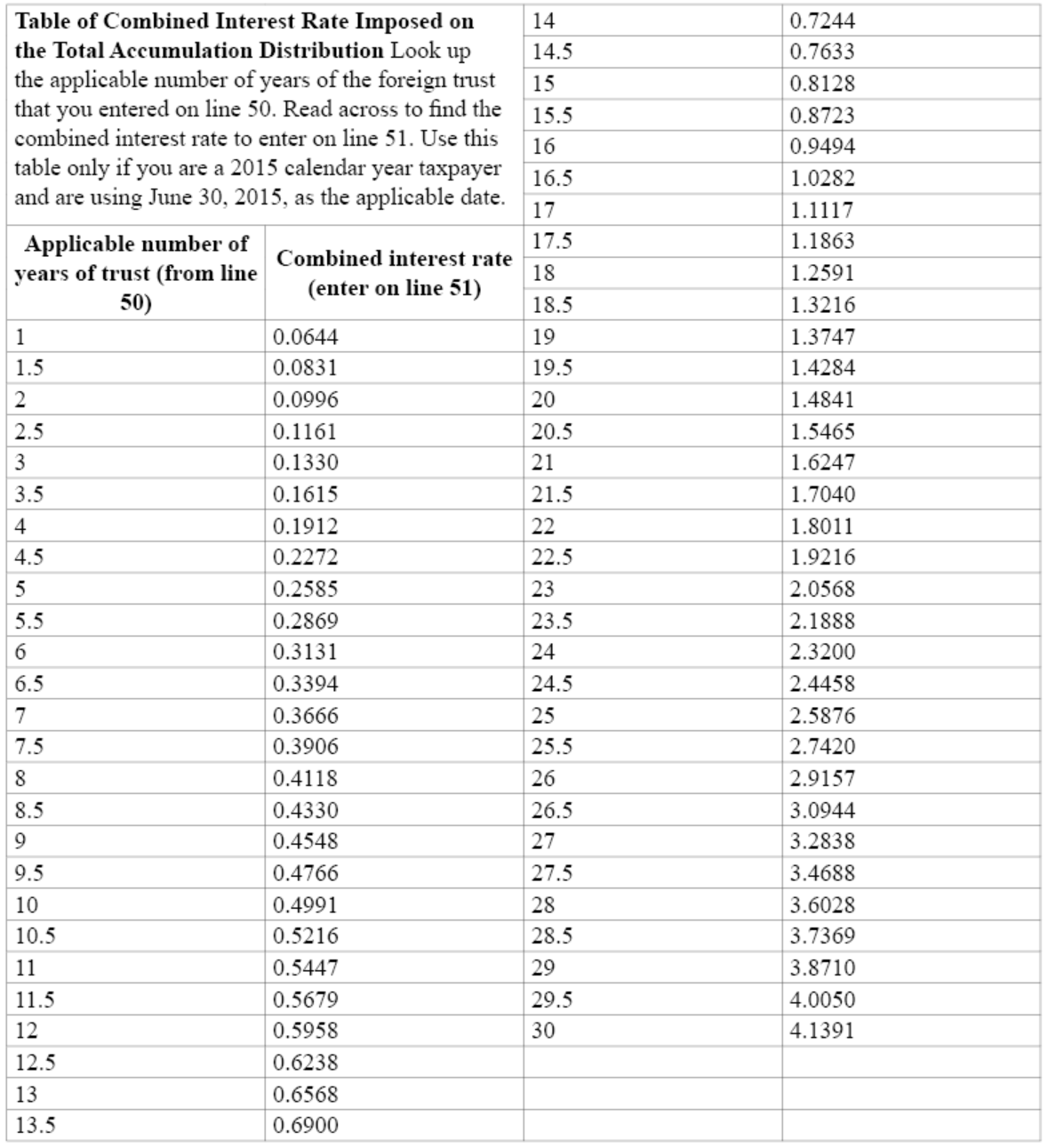

- 適用利率對應年度數為:1,462,000/154,000約為9.5年

- 適用利率對應年度數9.5年的累積利率為:0.4766(見附件3520表 Instruction-Table of Combined Interest Rate Imposed on the Total Accumulation Distribution)

- 平均增加稅金乘於對應累積利率:36,072×0.4766 = 17,192

- 回溯稅稅負與利息加總為:36,072 + 17,192 = 53,264

下表為2023年總積累分配施加的合併利率表:

已取得境外委託人信託受益人聲明書,以 3520表 Schedule B(信託實際分配計算方式,Actual Calculation of Trust Distribution)進行計算,及4970表申報如下:

未取得境外委託人信託受益人聲明書,以3520表Schedule A (預設計算方式,Default Calculation of Trust Distribution)進行計算,及4970表申報如下:

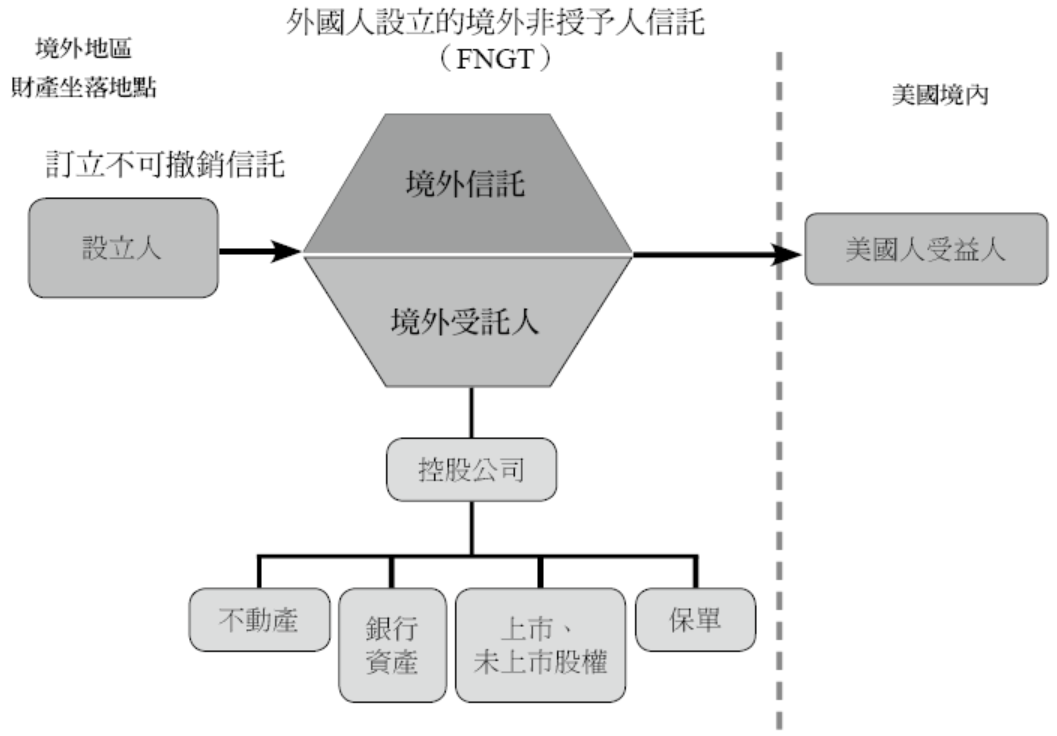

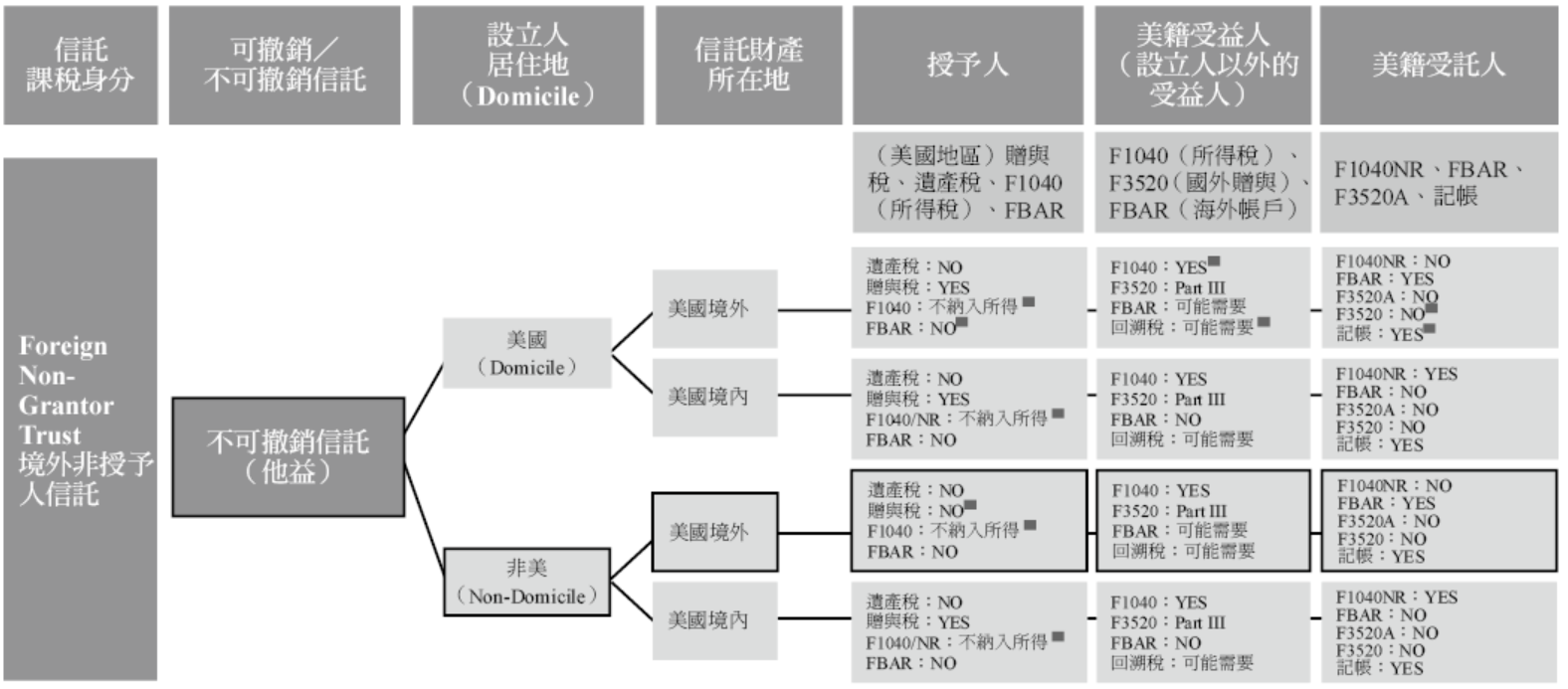

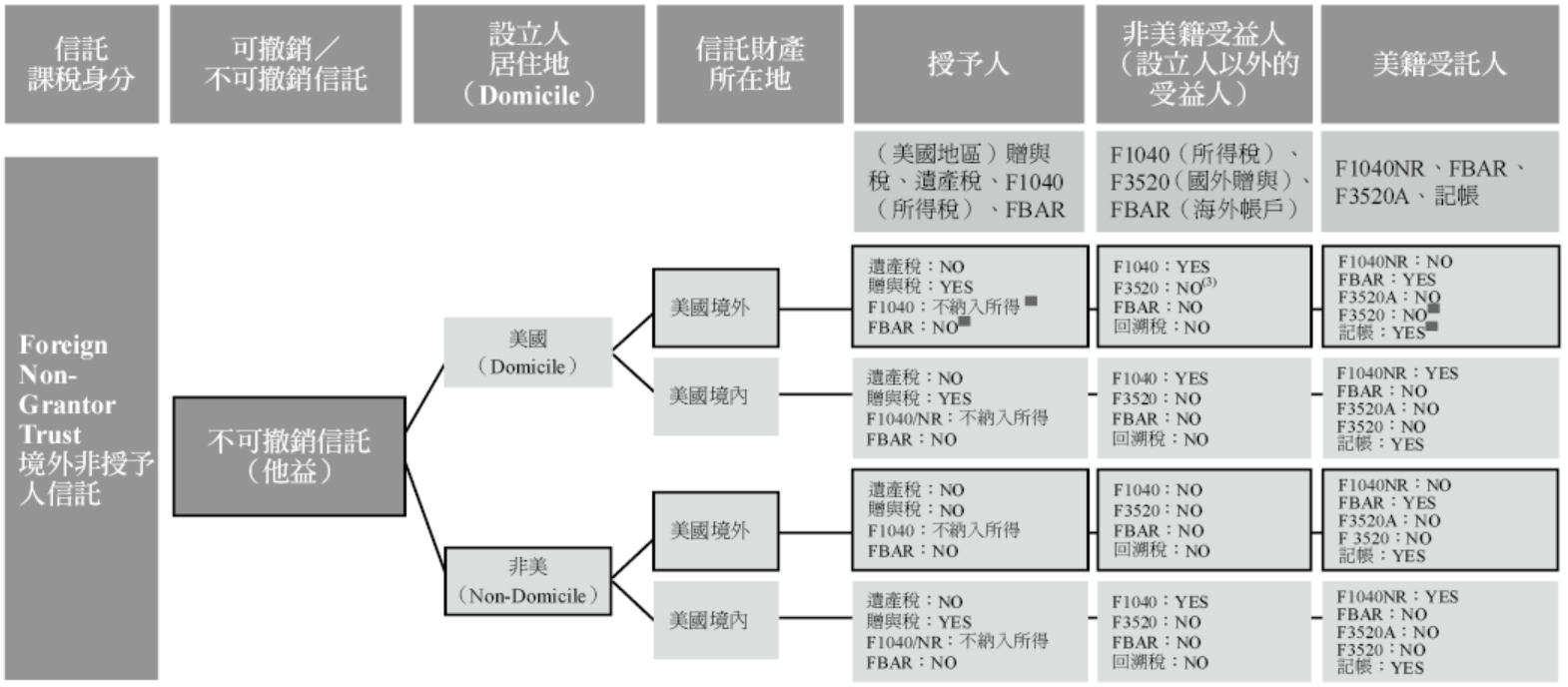

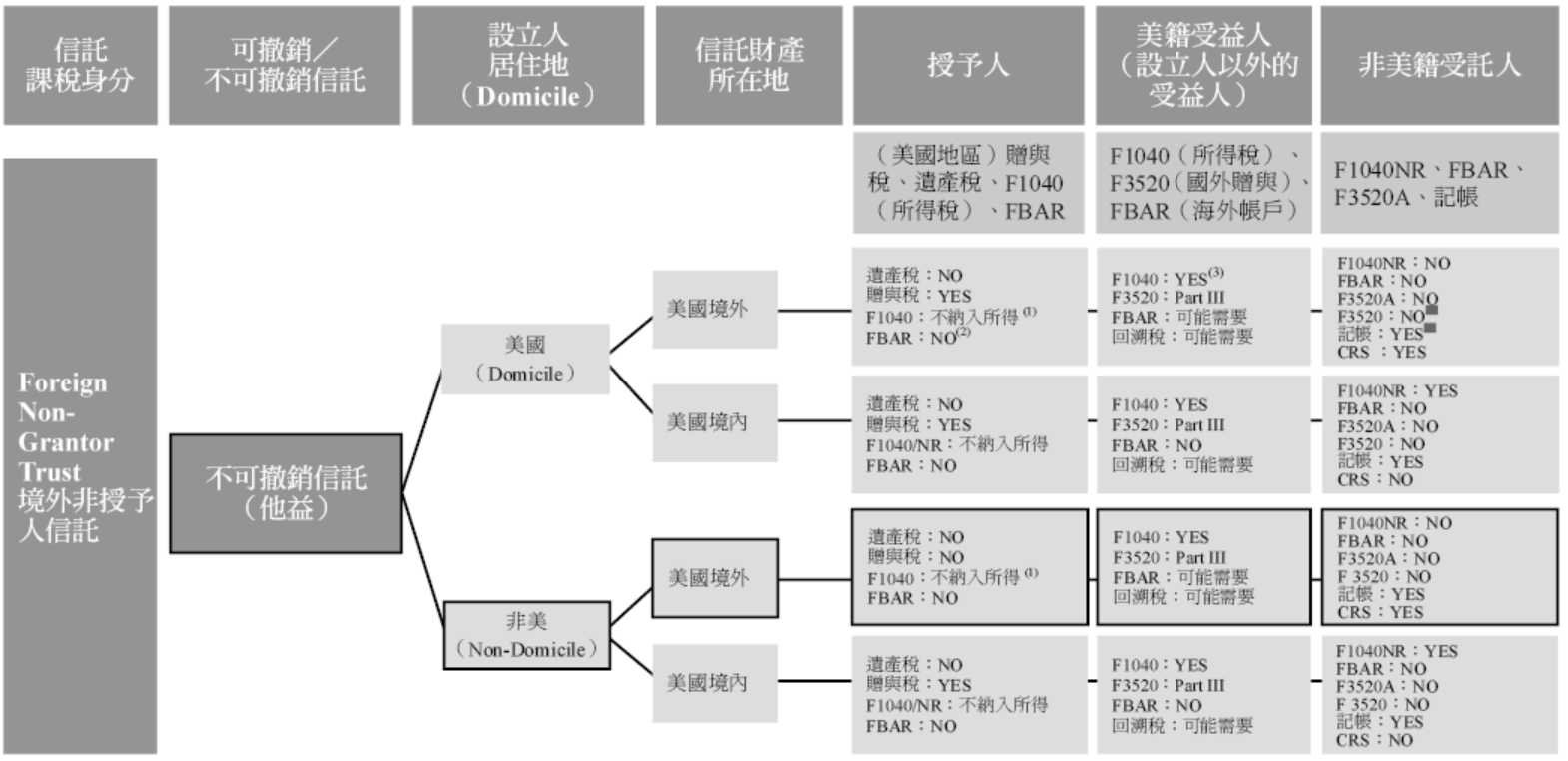

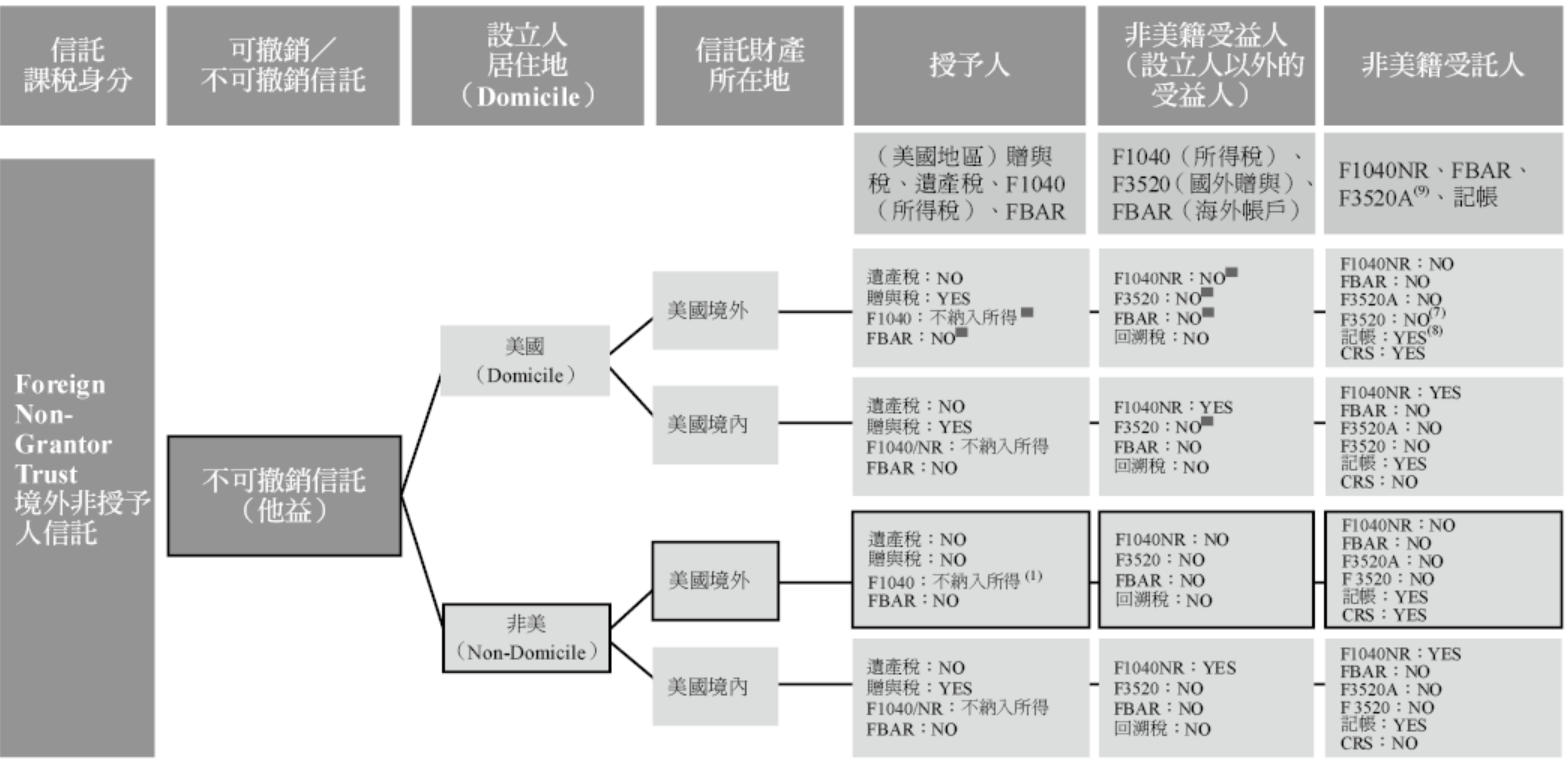

5. 境外非授予人信託

非美國人設立人在美國境外地區設立不可撤銷信託,受益人是美國人時,若該信託在美國稅法上沒有以下任一要件:(1) 設立人仍有控制信託資產的權力(能分配信託本金收益、擔任保護人等);(2) 第一順位受益人為設立人自己或其配偶;(3)設立人在設立信託後五年內取得綠卡,該信託會被視為「境外非授予人信託(Foreign Non-Grantor Trust)」。

非授予人信託被視為獨立的應稅實體,一旦設立人將資產轉移到非授予人信託中,設立人及失去對這些資產的控制權,境外受託人獲得了資產的管理和控制權,為信託受益人的利益管理資產。非授予人信託其每年所產生的淨收入需要由該應稅實體繳納所得稅,或是分配給受益人由受益人來繳納所得稅。其稅務效果如下:

所得稅:信託下面的資產所產生的收益皆歸屬為信託所有,所以如果這些資產全部都在美國境外,產生的所得在美國境外,並不需要申報美國所得稅。但是如果信託下面所持有的資產屬於美國境內所得,例如不動產是坐落於美國境內,產生的租金收入是美國來源所得,該信託必須以外國人的身分在美國報稅。

贈與稅:如果信託有分配信託收益或本金給美國受益人,無論該所得來自美國境外還是美國境內,美籍受益人除了必須按照當年度獲得分配的性質來申報美國所得稅(利息、租金等),也要申報3520表來計算前幾年是否有未分配的收入來計算應繳的回溯稅。

遺產稅:非授予人信託的性質就像一個獨立的應稅實體,所以在設立人死亡時,信託所持有的財產都不屬於設立人的遺產。但在信託設立的當下,則會有產生設立人所在國及資產所在國贈與稅的稅務問題。

此架構的優點為,當持有的資產都是在美國境外,設立人不需要繳交美國所得稅或是贈與稅,死亡時也沒有美國遺產稅。此境外非授予人信託,資產轉移到信託時,在設立人居所國及資產所在國有贈與稅的風險。另外,這個信託在美國稅定義上性質為境外非授予人信託,分配給美國受益人時,可能會引發美國受益人必須繳回溯稅的後果;另外境外信託受託公司所在國可能會面臨CRS資訊交換。

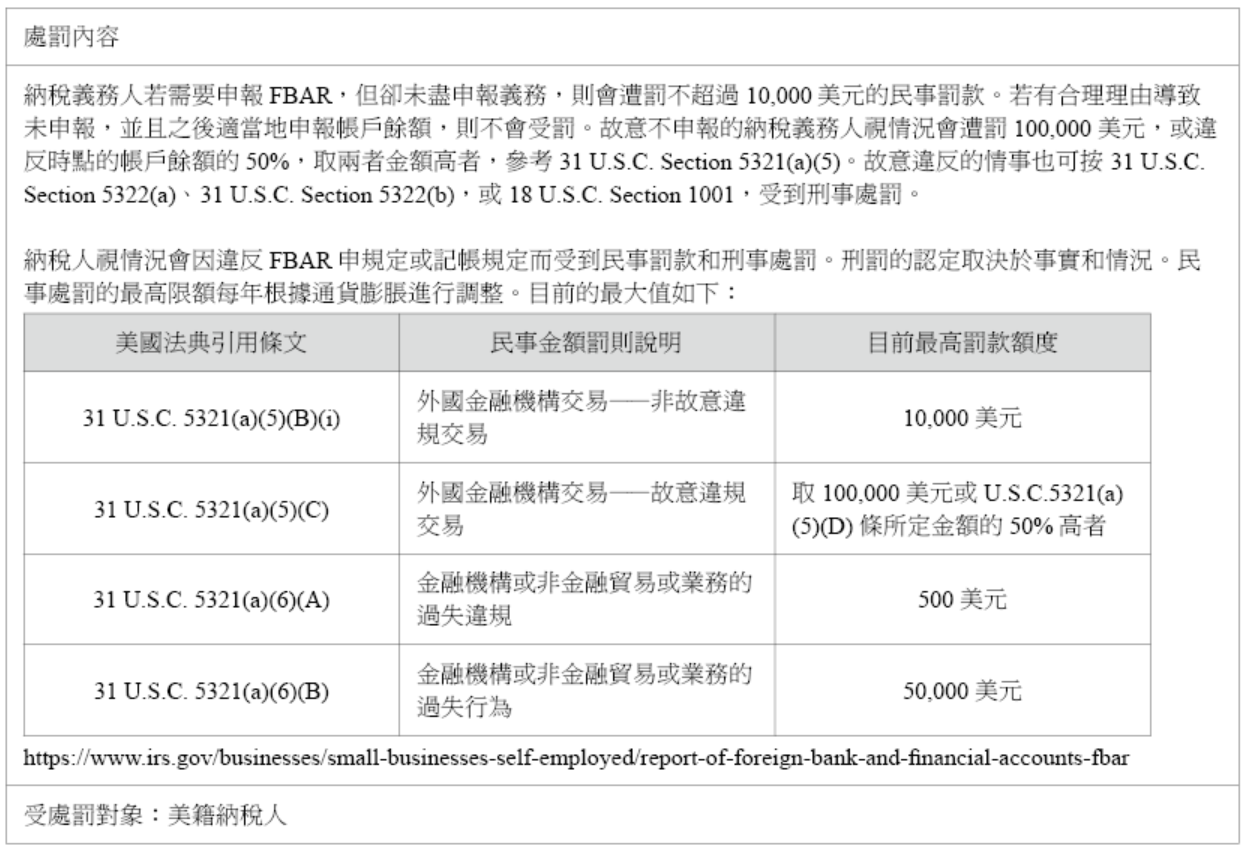

未依美國國稅局申報及披露上述相關表格規定的處罰如下:

稅表:1040表

稅表:3520表(委託人為美國人)

稅表:3520-A表

稅表:8938表

稅表:5471表

稅表:8621表(被動型外國投資公司或合格選擇基金股東資訊申報表)

稅表:FBAR

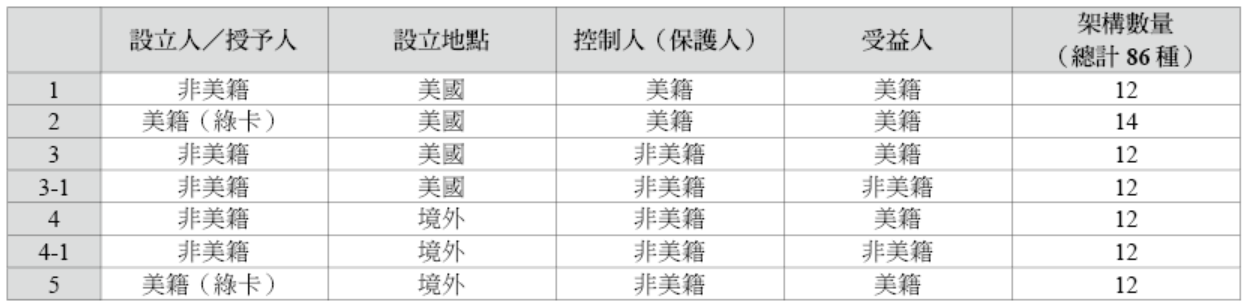

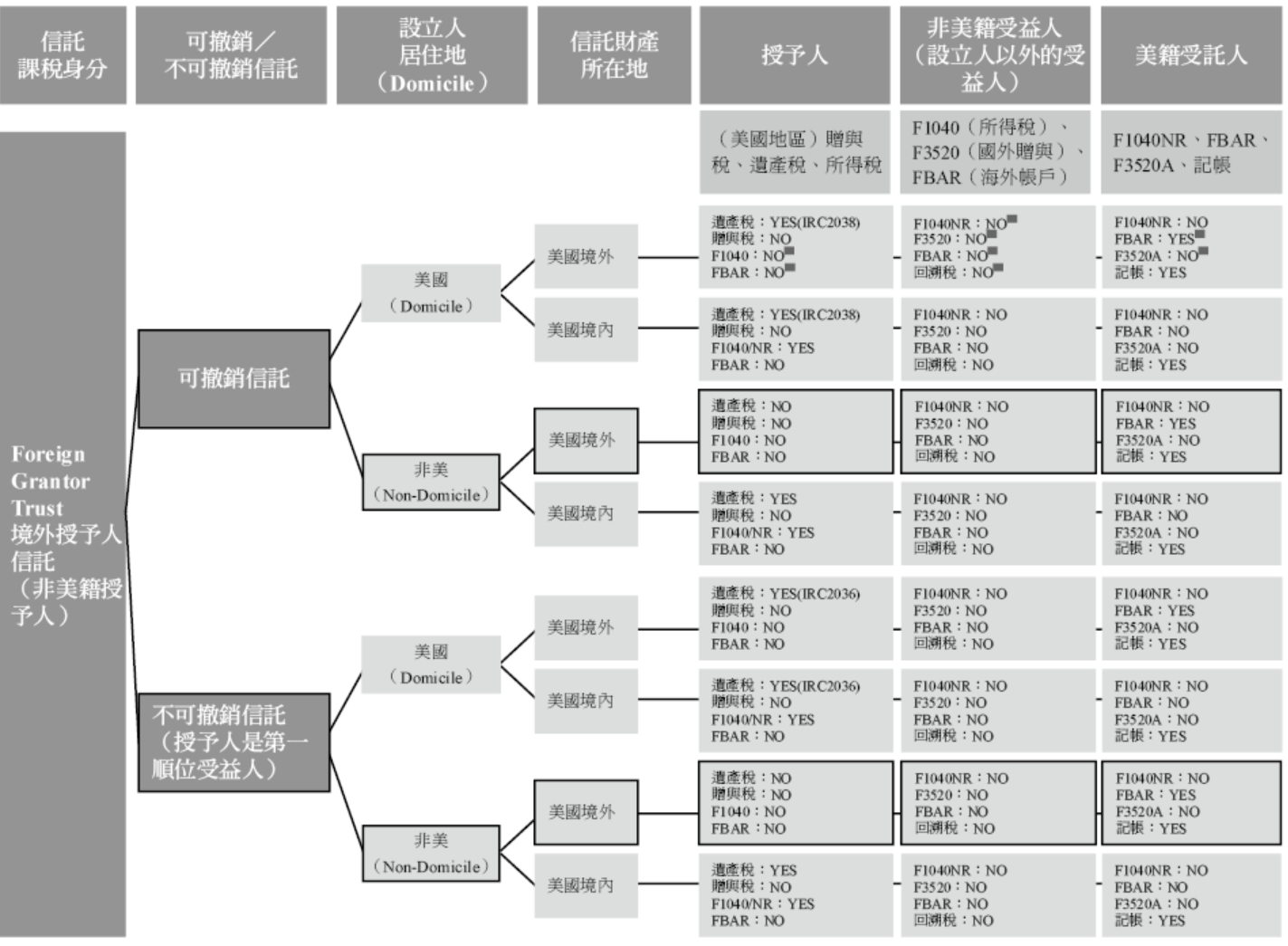

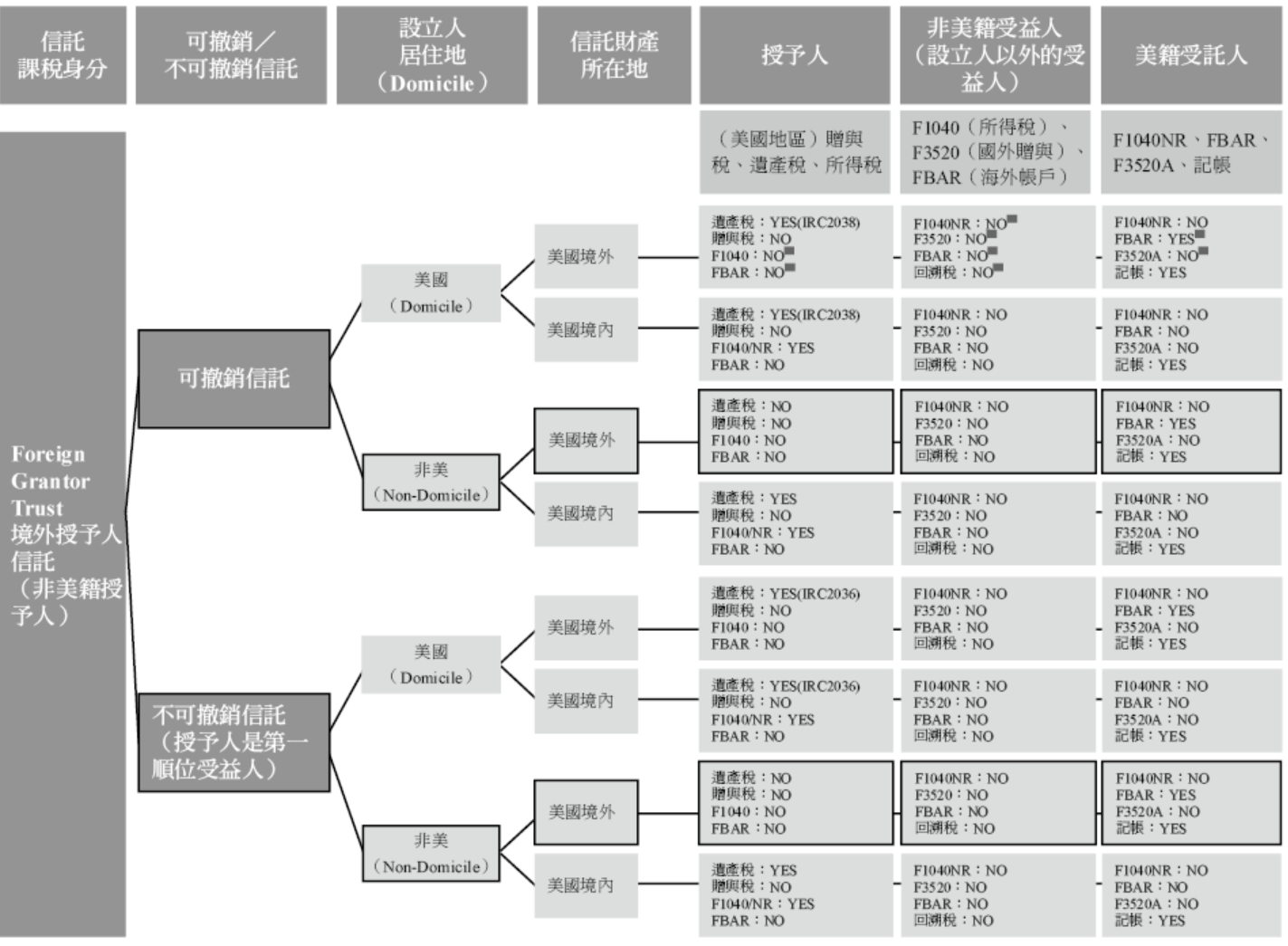

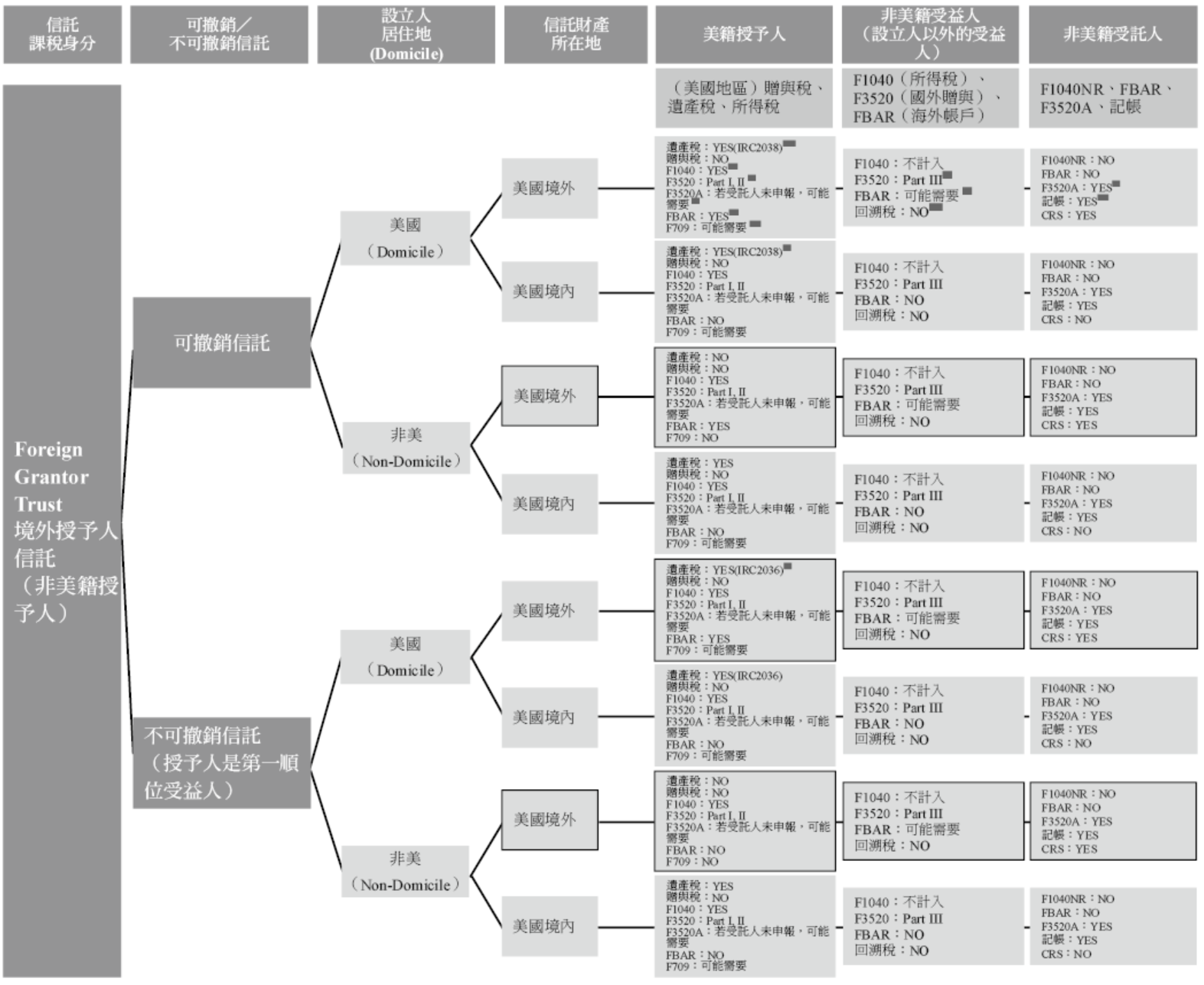

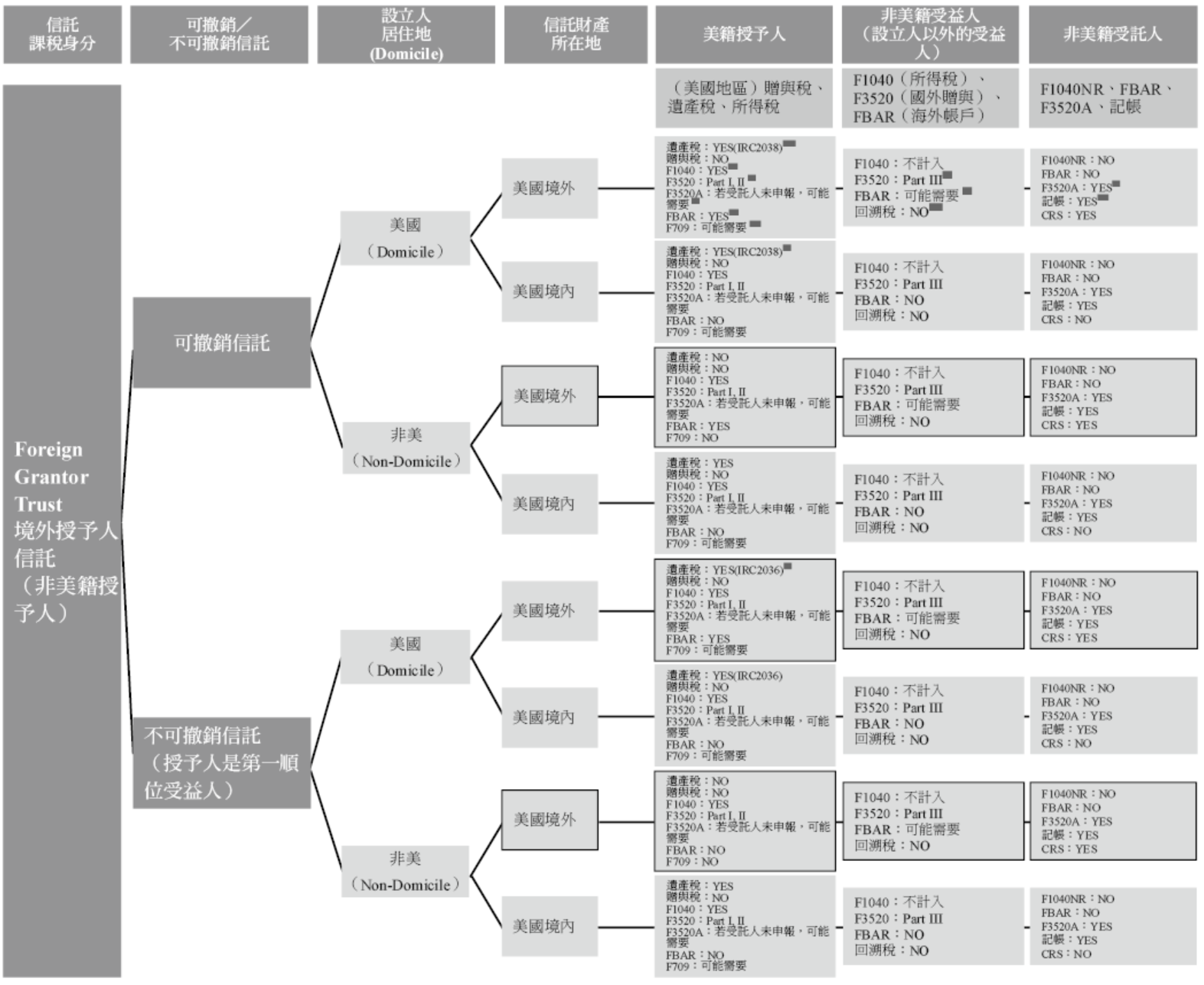

筆者歷經三十餘年對跨境家族境內外資產傳承運用家族信託工具籌劃,進行深入分析與研究,其亦可按照信託設立所依據的法律屬地、信託財產所在地、信託設立為可撤銷或不可撤銷、受益人是否具備美國稅務居民身分,可將家族信託分成約八十餘種類型、進行下列的分析與介紹,僅供讀者參考:

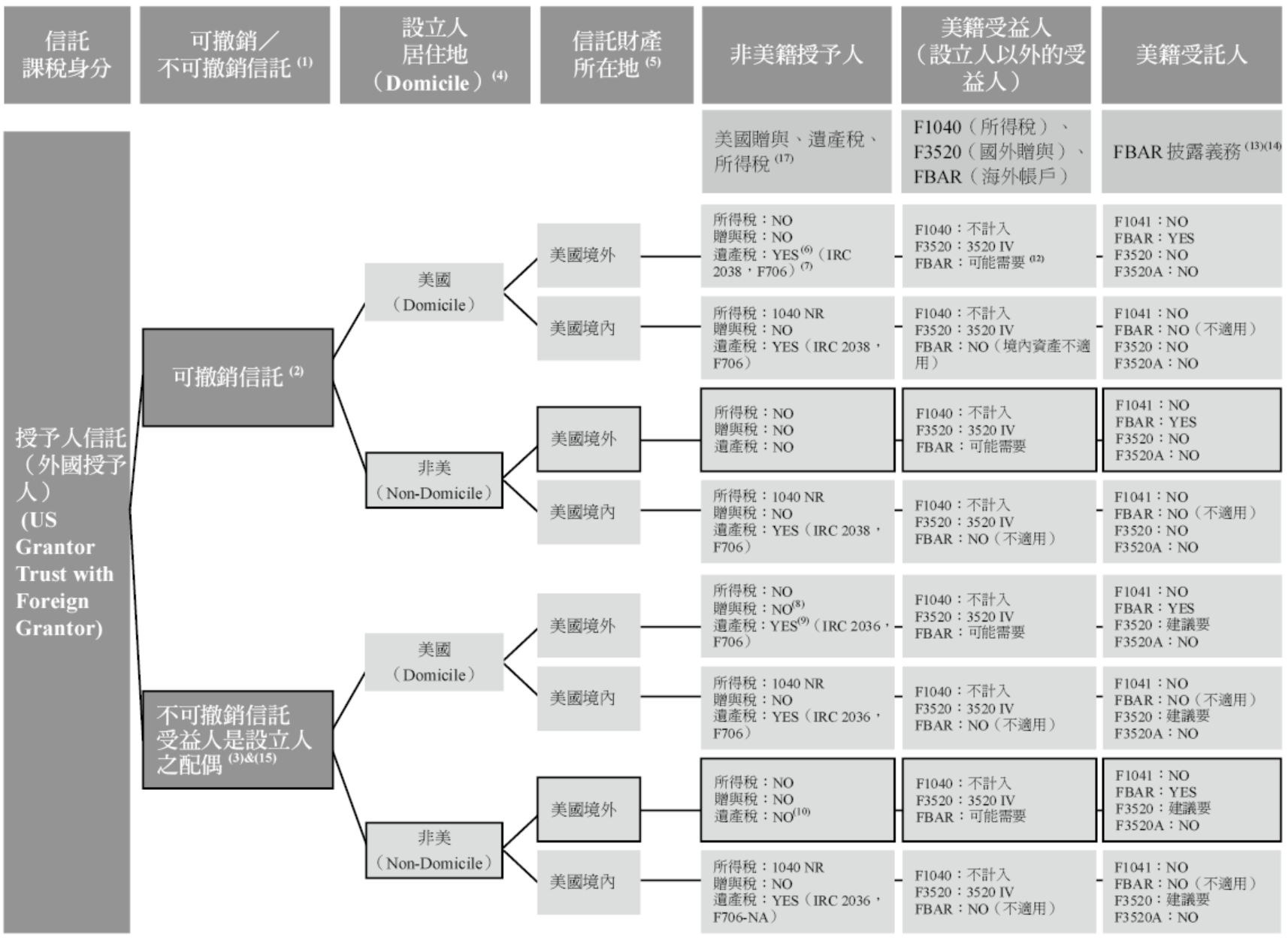

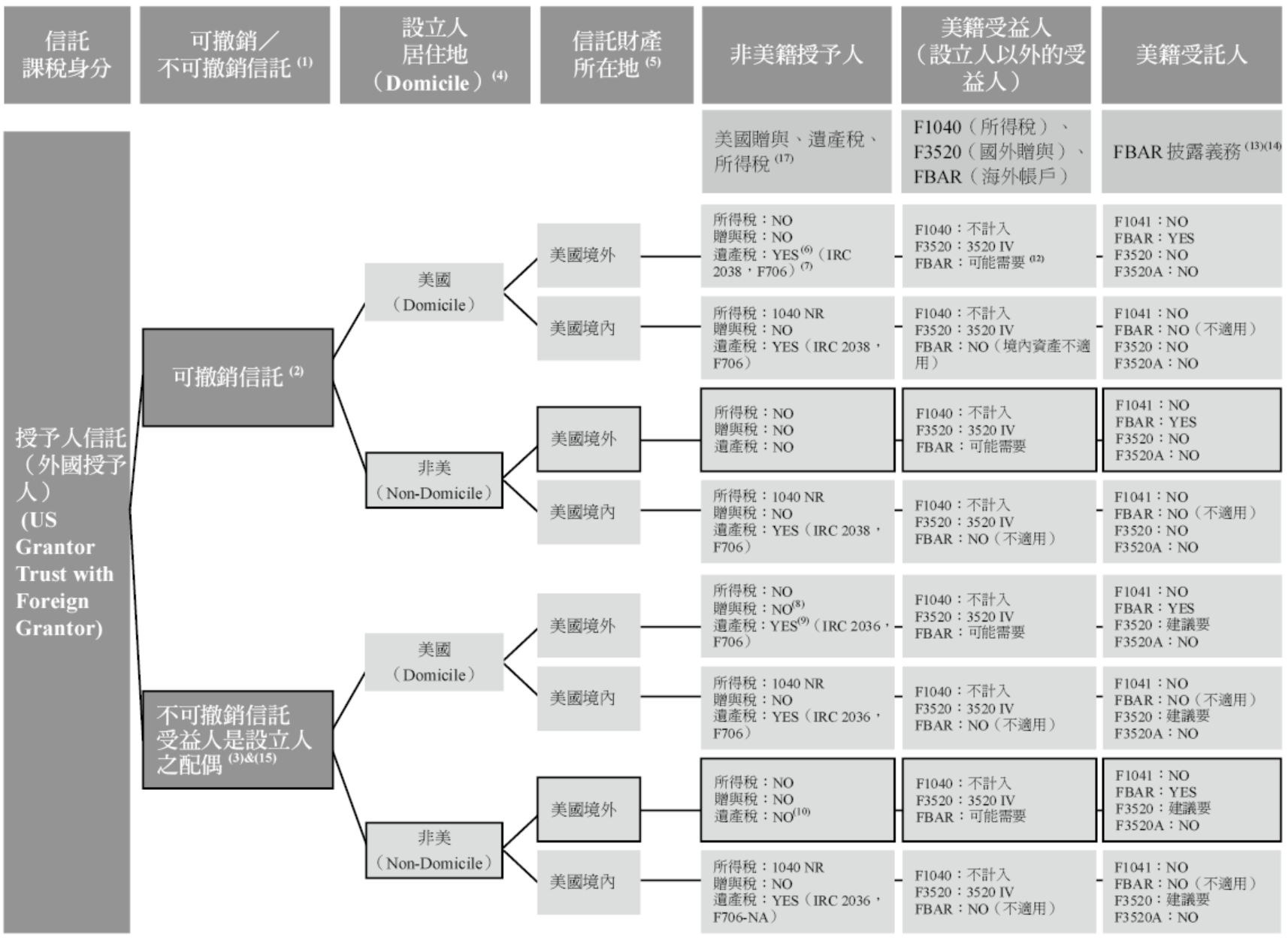

(一)美國信託

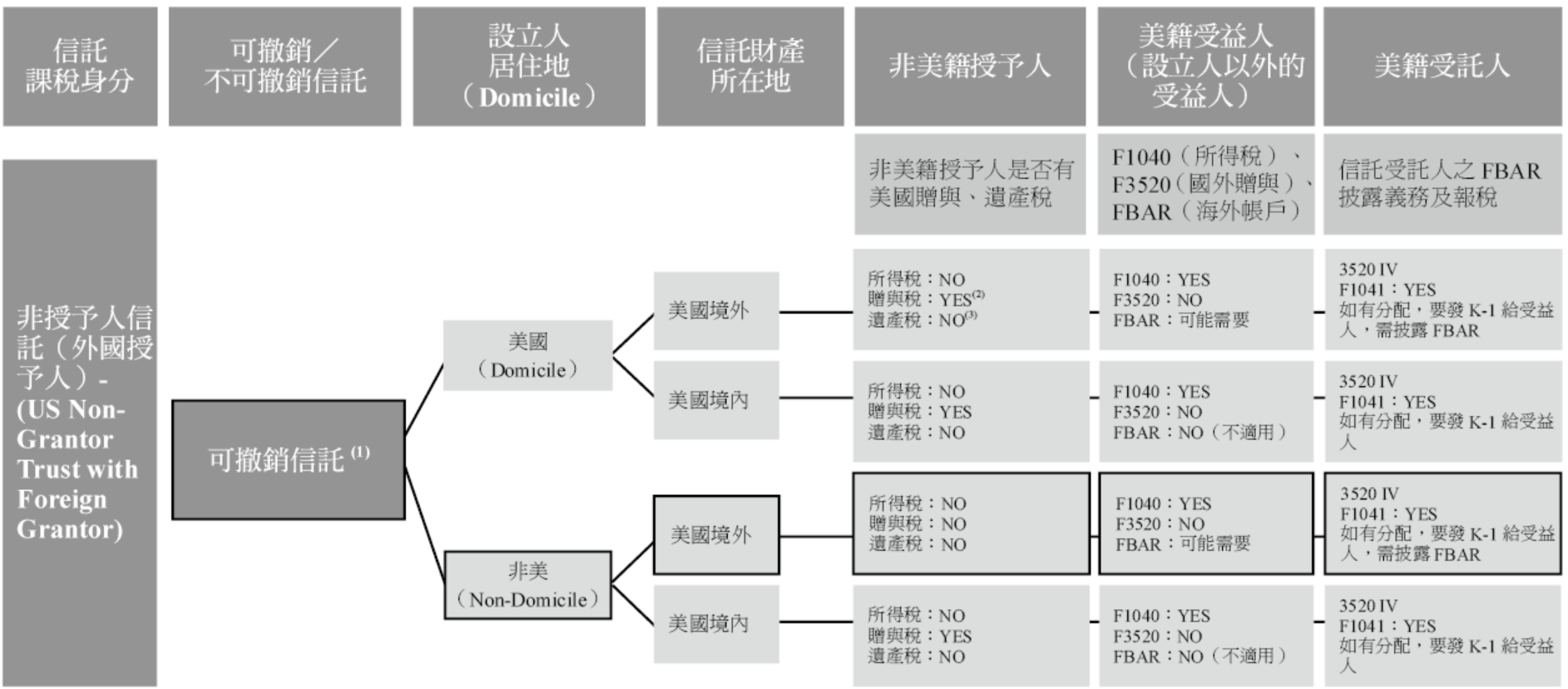

非美籍授予人,信託設立於美國(Court Test)控制人美籍(Control Test)(各點文字說明請參照右頁圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)本意是欲區分完全贈與,但為說明簡便,此假設不可撤銷信託為完全贈與。

(2)可撤銷信託,信託可由設立人撤銷,並且在撤銷後,資產重新歸屬於設立人。

(3)不可撤銷信託,唯一的受益人是設立人或設立人的配偶,依Section 672 (f),屬美國稅法上授予人信託。(為探討遺產稅方便,我們暫以設立人為受益人,若有配偶為共同受益人,又必須考慮配偶身分,是另一複雜的議題)。

為美國贈與稅及遺產稅目的,需先定義當事人是否符合定居意願及事實(Domicile),一般而言以有無住在美國及意圖作為判斷標準,而決定是否為Domicile通常會以多種因素判斷,常見有主要居住地點、家庭因素、申請簽證等。除了以上之因素,為美國贈與稅及遺產稅目的Domicile也需考慮時間點:若贈與當時符合Domicile之條件,有美國贈與稅之問題,若死亡當時符合Domicile之條件,則有美國遺產稅之問題。

(4)為美國贈與稅及遺產稅目的,需先定義資產歸屬地及性質。資產歸屬地在美國,稱為US-situs Assets。為簡便說明,略以美國境內及境外為區分。(但請注意,美國遺產稅及贈與稅對於不同性質資產,如對於非居所外國人(Non-Citizen Non-Domiciled, NCND)仍有課稅與否之差異,如股票屬無形資產,不課贈與稅,但課遺產稅;現金則相反。)

(5) IRC§2038 Revocable Transfers──美國遺產稅法規中,對於所謂可撤銷移轉仍應併入原移轉人之遺產。

(6) 706-NA──若為美國公民或美國遺產稅務居民於逝世時須就其遺產申報706表。在美國遺產稅上,稅務居民是指其於死亡時具有久居美國之意願與事實。被繼承人在死亡時既不是美國公民也不是美國居民,其遺產稅表是706-NA表(https://www.irs.gov/instructions/i706#idm140500582239920)。

(7)當不可撤銷信託之受益人為授予人時,事實上是不完全贈與,故不課贈與稅。

(8) IRC §2036──保留終身使用權的財產轉讓(Transfers with retained life estate)──當授予人在該信託仍保有權力(例如受益權),則該資產仍計入其遺產。

(9)若授予人(非美居民)在移轉資產時,屬不完全贈與,故不課贈與稅。若授予人在死亡時非屬美國遺產稅稅務居民,信託資產又屬境外,則不需申報美國遺產稅。

(10)若授予人(非美居民)在移轉資產時,屬不完全贈與,故不課贈與稅。若授予人在死亡時非屬美國遺產稅稅務居民,但信託資產屬美國境外,則需申報美國遺產稅。

(11)依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50%之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4, 6)。

(12)如該信託屬授予人信託,則如有美國來源所得歸屬於授予人,由授予人申報,非由信託受託人申報。

(13) Form 3520:若美國授予人信託之授予人為外國人,該外國人注資美國信託時,該美國信託無須進行稅務申報(https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-3520, p.14 )。

(14)此類信託為不可撤銷信託,因授予人皆於其生存期間對於信託保有相關利益(Retained Interest),所以於其死亡時課徵遺產稅,非移轉資產時繳納贈與稅。

(15)這裡對於3520表是否申報規定不明確,為避免風險,建議申報。

(16)非美籍授予人若符合實質居留測試(Substantial Presence Test)者,即在美國境內停留加權天數逾183日,而需要申報1040表,另外須就該信託之境外所得申報美國稅。

(二)美國信託

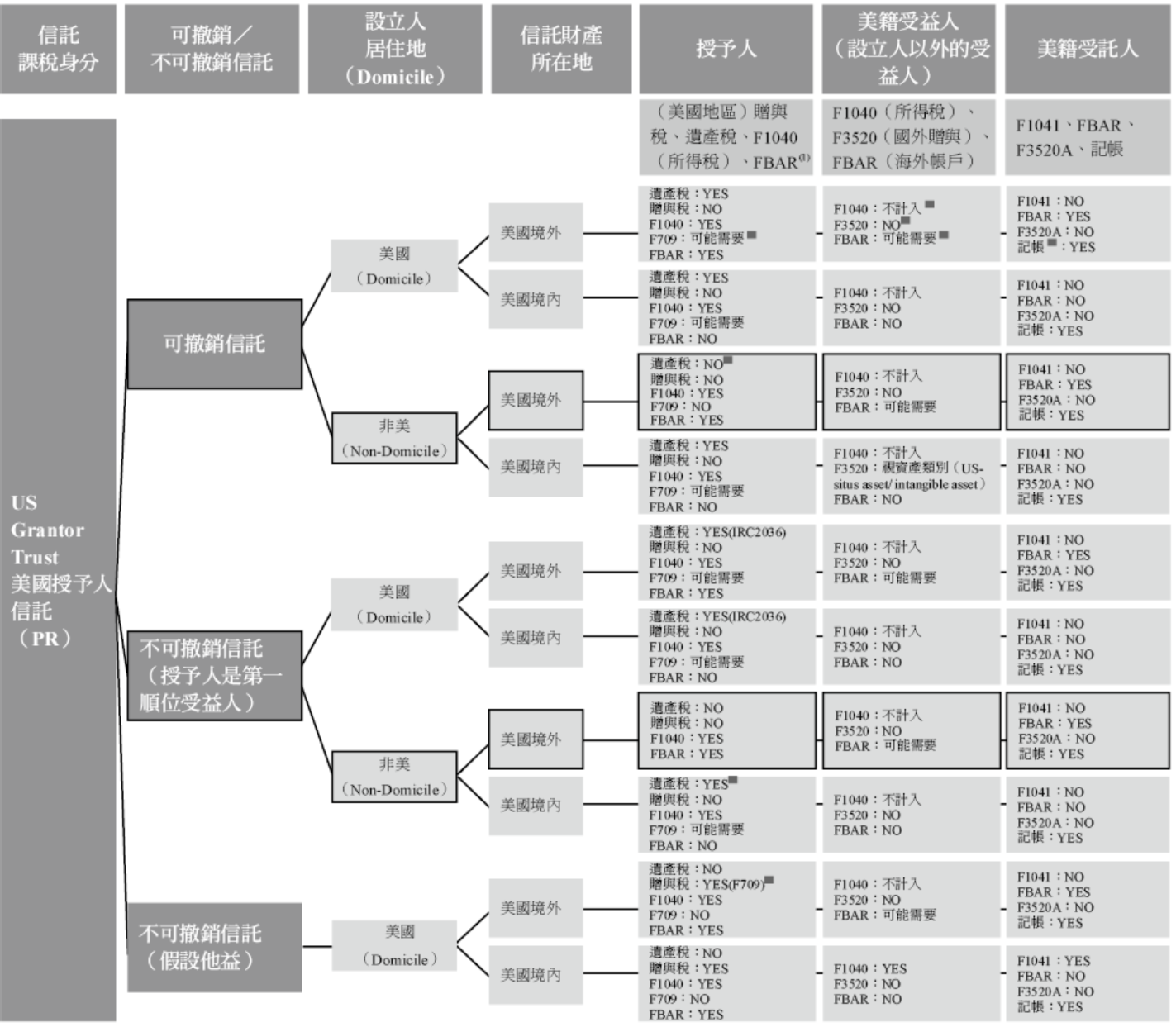

授予人/設立人身分美籍納稅人PR;設於美國、控制人美籍(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)基於聯邦稅務目的之考慮,符合聯邦稅法典第671-679條授予人信託之信託授予人,將被視作信託法定所有權人及相關紀錄所有人。所得稅部分,只要維持綠卡身分,就必須以所得稅稅務居民身分,以1040表申報。(https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irsfbarreferenceguide.pdf Page 4)

(2)此處須注意,授予人為綠卡持有人,就遺產稅課徵目的,須在死亡日符合遺產稅法非居住者之條件,始得以非居民身分豁免境外資產計入美國遺產課稅範圍。若死亡日符合遺產稅法非居住者之要件,則使用706-NA表申報;反之,若死亡日屬遺產稅法居住者,則使用706表申報。

(3)此處為方便說明先以自益信託做講解。若以自益以外的方式做不可撤銷之授予人信託,可經過合適信託條文的設計不納入遺產稅課稅的範圍,而課贈與稅。

(4)因授予人信託,故所有所得由授予人繳納,非受益人。

(5)若美國人收到外國人所設立之授予人信託之信託分配,將被視為收受該外國人之贈與並揭露於3520表PART IV。而此處之外國人係指非公民非永久居民之外國人(NC/NPR),於此之綠卡持有者授予人不符合此要件,所以美籍受益人收到信託分配時無須於3520 表揭露。(F3520 instruction, p.14)

(6)依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50% 之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4.)。

(7)美籍人士(PR或公民),如欲成立他益之不可撤銷信託,且為所得稅法上之授予人信託(即信託資產產生所得由授予人負擔),有多種信託條文設計方式可達成。舉例而言,若是增值性資產,可透過IDGT(Intentional Defective Grantor Trust,故意缺陷授予人信託)(https://www.investopedia.com/terms/i/igdt.asp),達成完全贈與之稅負效果,但所得稅仍歸屬於授予人負擔。故當遇到美籍人士所設立之美國不可撤銷授予人之他益信託,應視實際信託條文設計,方能推斷當初資產移轉入信託為完全贈與或不完全贈與,進而决定應於移轉資產時繳納贈與稅或於授予人死亡時繳納遺產稅。於此假設移轉入信託之資產具有潛在增值之可能,所以應將信託條文設計為在移轉入信託時淨值較低之時點繳納贈與稅,而非死亡時大幅增長之遺產稅。

(8)美國各州之信託州法通常要求受託公司就信託之交易活動出具相關會計紀錄,故有記帳需求。例:內華達NRS 164.835 − Accounting separately for business or other activity。

(9)若該年度有進行信託分配,該信託分配將被視作美籍授予人對於受益人之贈與,授予人需申報709表。

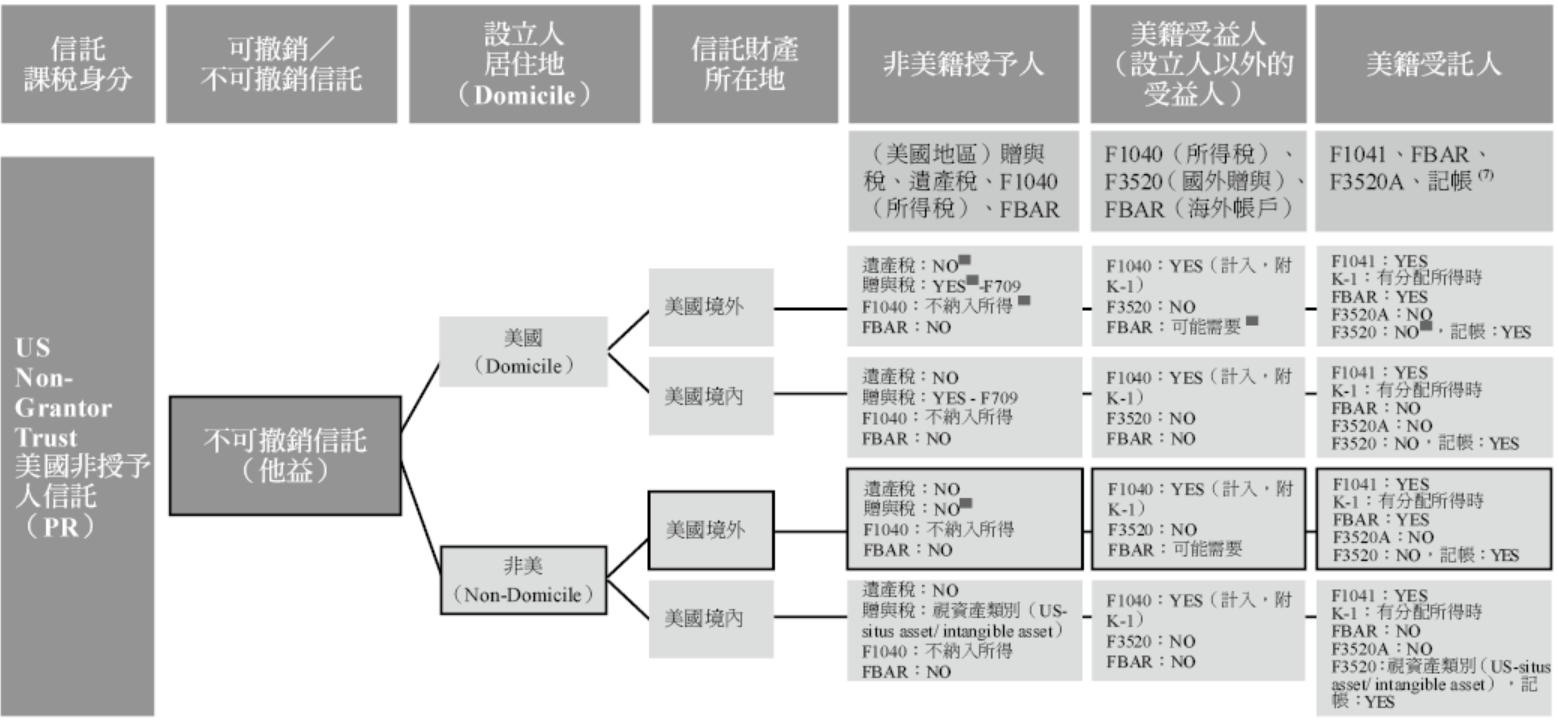

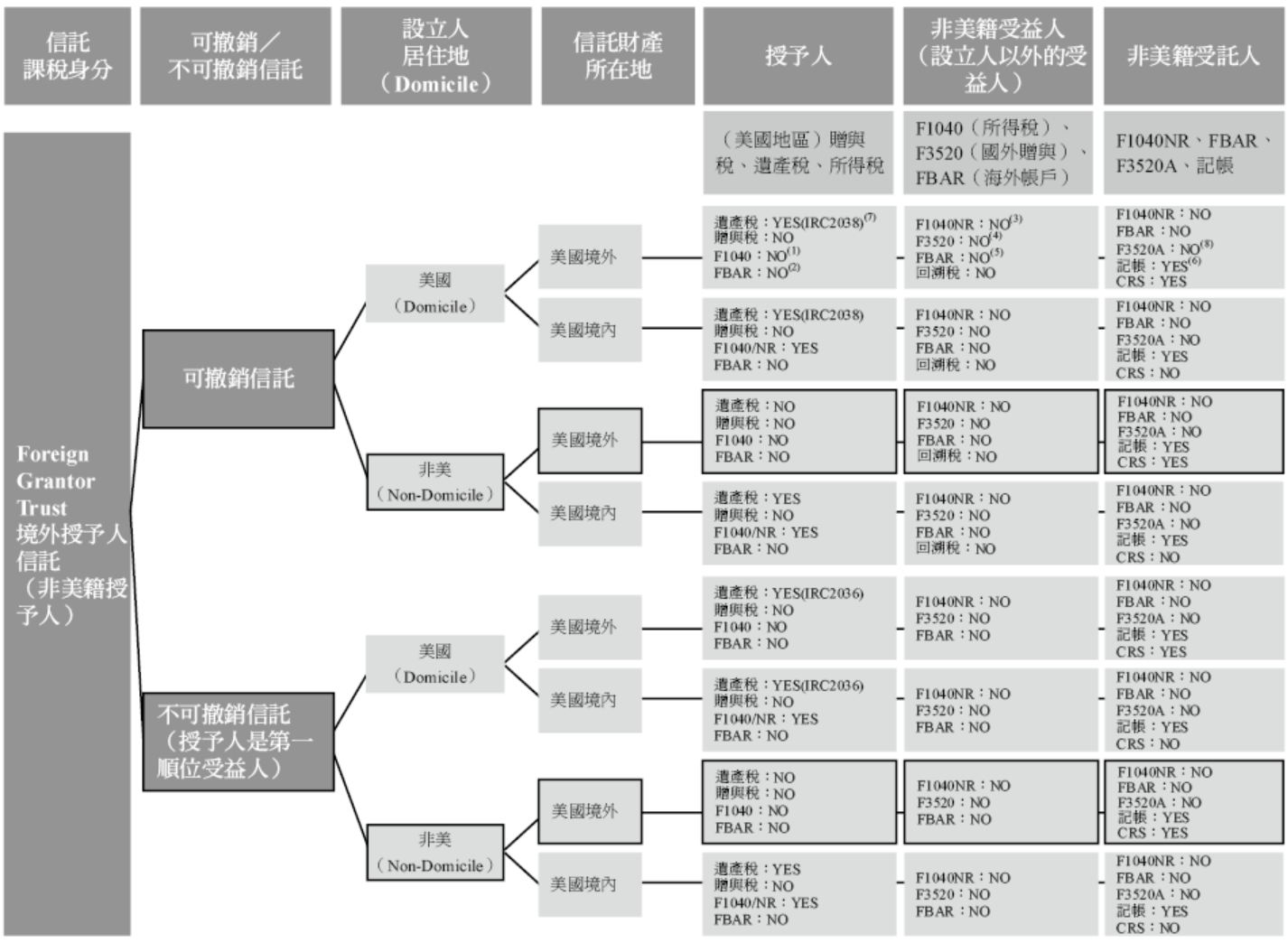

(三)美國境外信託

1.美國境外信託:授予人/設立人身分非美籍,設於美國之信託、控制人非美籍(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)非美籍授予人若符合實質居留測試(Substantial Presence Test)者,即在美國境內停留加權天數逾183日,而需要申報1040表,另外須就該信託之境外所得申報美國稅。

(2) 美國居民。若符合實質居留測試者,則在申報FBAR 上將被視作美國人。在美國聯邦稅務上,若為美國授予人信託之授予人,須就該信託之境外帳戶申報FBAR。所以若該授予人於該稅務年度因實質居住測試成為美國人,須就該授予人信託之境外帳戶申報FBAR。(31 CFR §1010.350(b) (2))

(3)若有於3520表附上境外授予人信託受益人聲明者,不計入該年應稅所得;反之,若未於3520表附上境外授予人信託受益人聲明,則需以超額分配法設算超額分配之稅金及利息(F3520 Part III, Schedule A, Schedule C)。

(4)依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50%之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4.)。

(5)任何法人主體,包括但不限於依美國法規設立之股份有限責任公司、合夥事業、信託或有限責任公司。所以即便是境外信託,在所得稅上為外國人,但因其為依美國法規設立之境外信託,所以對於FBAR 之申報上,該境外信託仍視作美國主體,受託公司代表信託申報境外帳戶。(31 CFR §1010.350(b)(3))

(6)美國受託公司須提供境外信託受益人聲明(Foreign Trust Beneficiary Statement),且美國各州之信託州法通常要求受託公司就信託之交易活動出具相關會計紀錄,故有記帳需求。例:內華達NRS 164.835 − Accounting separately for business or other activity。

(7)因境外授予人信託於美國所得稅法上,該稅務年度之可分配淨(信託)收益(Distributable Net Income, DNI)皆已由授予人完納所得稅,故該境外信託並不會有累積未分配(信託)收益(Undistributed Net Income, UNI)產生,所以將來稅務年度即便分配與美籍之受益人,亦不產生回溯稅(Throwback Tax)設算課徵。

(8) IRC§2038 Revocable Transfers──美國遺產稅法規中,對於所謂可撤銷移轉仍應併入原移轉人之遺產。

2.美國境外信託:授予人/設立人身分非美籍,設於美國之信託、控制人非美籍、非美籍受益人(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)非美籍授予人若符合實質居留測試(Substantial Presence Test)者,即在美國境內停留加權天數逾183 日,而需要申報1040表,另外須就該信託之境外所得申報美國稅。

(2)若符合實質居留測試者,則在申報FBAR 上將被視作美國人。在美國聯邦稅務上,若為美國授予人信託之授予人,須就該信託之境外帳戶申報FBAR。所以若該授予人於該稅務年度因實質居住測試成為美國人,須就該授予人信託之境外帳戶申報FBAR。(31 CFR §1010.350(b) (2))

(3)原則上非美籍受益人無申報美國所得稅義務,亦無需將境外來源所得之信託分配計入其應稅所得。但若符合實質居留測試者,而需要申報1040表,另外須就該信託之境外所得申報美國稅。

(4)承(3)所述,若該非美籍受益人因符合實質居留測試者,而需要申報1040表者,亦須針對該稅務年度所收受之信託分配申報3520表;另,若有於3520表附上境外授予人信託受益人聲明者,不計入該年應稅所得;反之,若未於3520表附上境外授予人信託受益人聲明,則需以超額分配法設算超額分配之稅金及利息(F3520 Part III, Schedule A, Schedule C)。

(5)承(3)所述,若該非美籍受益人因符合實質居留測試者,而需要申報1040表者,可能亦須針對該稅務年度申報FBAR;依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50% 之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4.)。

(6)任何法人主體,包括但不限於依美國法規設立之股份有限責任公司、合夥事業、信託或有限責任公司。所以即便是境外信託,在所得稅上為外國人,但因其為依美國法規設立之境外信託,所以對於FBAR 之申報上,該境外信託仍視作美國主體,受託公司代表信託申報境外帳戶。(31 CFR§1010.350(b)(3))

(7)美國受託公司須提供境外信託受益人聲明(Foreign Trust Beneficiary Statement),且美國各州之信託州法通常要求受託公司就信託之交易活動出具相關會計紀錄,故有記帳需求。例:內華達NRS 164.835 − Accounting separately for business or other activity。

(8)回溯稅之設算課徵主要是針對境外非授予人信託,若於該稅務年度選擇不將該年度之信託淨收益完全分配,對於美國所得稅而言將產生稅務遞延之效果,故該信託未分配所得將來信託分配與美籍受益人時,擬制回溯設算該年度之應納稅額與相應之利息;但對於非美籍受益人而言,即便該境外信託該稅務年度之可分配信託收益未完全分配,亦不產生美國所得稅務遞延,故不會有未分配信託收益之累積,將來信託之分配亦不會有回溯稅務設算。

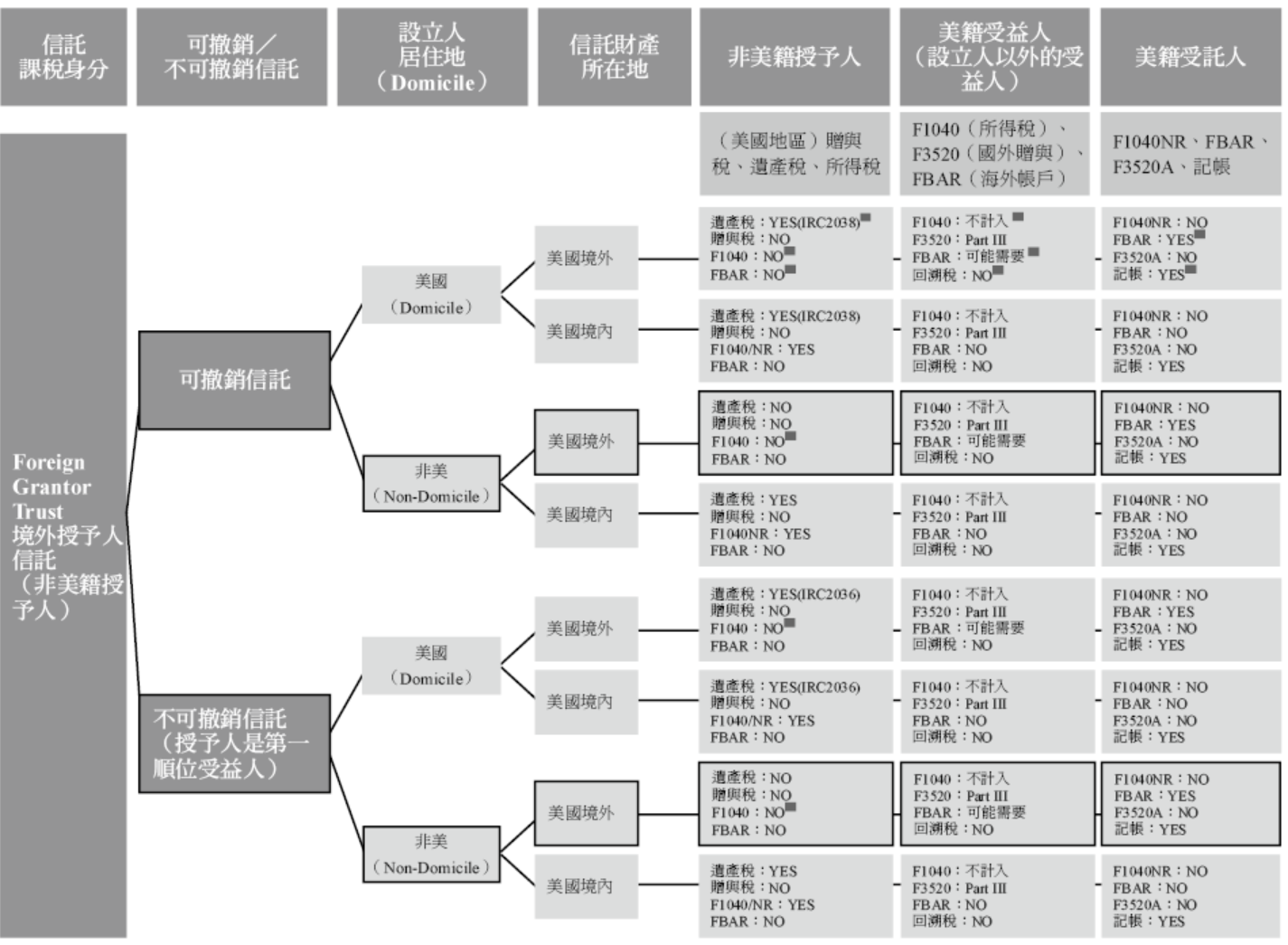

(四)境外信託

1.境外信託:授予人/設立人身分非美籍,設於境外之信託、控制人非美籍(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)授予人在美國所得稅上身分,必須逐年檢查其居住天數。若該稅務年度加權天數小於183日,仍屬於非居住者,則如上表分析,申報1040NR表;但必須注意授予人一旦於該稅務年度加權天數大於183日,則必須依所得稅上之居住者來申報所得稅。此時則視同PR所得稅申報,申報1040表。

(2)若符合實質居留測試(Substantial Presence Test)者,則在申報FBAR上將被視作美國人。在美國聯邦稅務上,若為美國授予人信託之授予人,須就該信託之境外帳戶申報FBAR。所以若該授予人於該稅務年度因實質居住測試成為美國人,須就該授予人信託之境外帳戶申報FBAR。(31 CFR§1010.350(b) (2))

(3)若有於3520表附上境外授予人信託受益人聲明者,不計入該年應稅所得;反之,若未於3520表附上境外授予人信託受益人聲明,則需以超額分配法設算超額分配之稅金及利息(F3520 Part III, Schedule A, Schedule C)。

(4)依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50%之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4.)。

(5)受託公司須提供境外信託受益人聲明(Foreign Trust Beneficiary Statement),使該美籍受益人能符合該稅務年度之稅務申報義務。

(6) IRC§2038 Revocable Transfers──美國遺產稅法規中,對於所謂可撤銷移轉仍應併入原移轉人之遺產。

(7) 3520-A表為針對境外信託具有美籍授予人之情況,但此處授予人為非美籍人士,故無須申報3520-A表義務。

2境外信託:授予人/設立人身分非美籍,設於境外之信託、控制人非美籍、非美籍受益人(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)授予人在美國所得稅上身分,必須逐年檢查其居住天數。若該稅務年度加權天數小於183日,仍屬於非居住者,則如上表分析,申報1040NR表;但必須注意授予人一旦於該稅務年度加權天數大於183日,則必須依所得稅上之居住者來申報所得稅。此時則視同PR所得稅申報,申報1040表。

(2) 美國居民(A resident of the United States),若符合實質居留測試(Substantial Presence Test)者,則在申報FBAR上將被視作美國人。在美國聯邦稅務上,若為美國授予人信託之授予人,須就該信託之境外帳戶申報FBAR。所以若該授予人於該稅務年度因實質居住測試成為美國人,須就該授予人信託之境外帳戶申報FBAR。(31 CFR§1010.350(b) (2))

(3)原則上非美籍受益人無申報美國所得稅義務,亦無需將境外來源所得之信託分配計入其應稅所得。但若符合實質居留測試者,於該稅務年度加權天數大於183日,而需要申報1040表,另外須就該信託之境外所得申報美國稅。

(4)承(3)所述,若該非美籍受益人因符合實質居留測試者,於該稅務年度加權天數大於183日,而需要申報1040表者,亦須針對該稅務年度所收受之信託分配申報3520表;另,若有於3520表附上境外授予人信託受益人聲明者,不計入該年應稅所得;反之,若未於3520表附上境外授予人信託受益人聲明,則需以超額分配法設算超額分配之稅金及利息(F3520 Part III, Schedule A, Schedule C)。

(5)承(3)所述,若該非美籍受益人因符合實質居留測試者,而需要申報1040表者,可能亦須針對該稅務年度申報FBAR;依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50%之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4 .)。

(6)受託公司可能須提供境外信託受益人聲明(Foreign Trust Beneficiary Statement),因即便為非美籍受益人,仍有可能因符合實質居留測試而有該稅務年度之稅務申報義務。

(7) IRC§2038 Revocable Transfers──美國遺產稅法規中,對於所謂可撤銷移轉仍應併入原移轉人之遺產。

(8) 3520-A表為針對境外信託具有美籍授予人之情況,但此處授予人為非美籍人士,故無須申報3520-A表。

(五)離岸信託

授予人/設立人身分綠卡持有人;設於境外之信託、控制人非美籍(各點文字說明請參照圖表上之標號,黑框為常用架構)

(1)因為該離岸信託為授予人信託,故所得稅負擔為授予人本身而非信託。美籍授予人須將信託該稅務年度之收益併入該美籍授予人之個人綜所稅表中。

(2)若該年度該美籍授予人有將財產移轉入信託,需反映於Part I;該離岸信託設立後,每一稅務年度皆須申報信託基本訊息於Part II。

(3)該美籍授予人每年皆須將境外信託受託人寄送之境外授予人信託授予人聲明作為其3520表之附件;且若離岸信託受託人未申報3520-A表,授予人需實時寄送3520-A表之替代表格,以避免遭受國稅局額外之罰款。

(4)(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4)基於聯邦稅務目的之考慮,符合聯邦稅法典第671-679條授予人信託之信託授予人,將被視作信託法定所有權人及相關紀錄所有人。

(5)此處須注意,授予人為綠卡持有人,就遺產稅課徵目的,須其死亡日符合遺產稅法非居住者之條件,始得以非居民身分豁免境外資產計入美國遺產課稅範圍。若死亡日符合遺產稅法非居住者之要件,則使用706-NA表申報;反之,若死亡日屬遺產稅法居住者,則使用706表申報。

(6)美籍授予人設立之離岸授予信託,除自益之形式外,尚有其他可能,所以可能是移轉財產入信託時繳納贈與稅,也可能是授予人死亡時方繳納遺產稅。此處為講解需要,假設為自益信託,故依美國稅法典第2036條之規定,待美籍授予人過世時,方須繳納遺產稅。

(7)美籍受益人若有於3520表附上境外授予人信託受益人聲明者,不計入該年應稅所得;反之,若未於3520表附上境外授予人信託受益人聲明,則需以超額分配法設算超額分配之稅金及利息(F3520 Part III, Schedule A, Schedule C)。

(8)依IRS FBAR REFERENCE GUIDE──對於擁有信託受益權50% 之人,須申報FBAR(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5569.pdf Page 4.)。

(9)若該離岸信託具有任何美籍之授予人,離岸受託公司即須就該稅務年度代表該信託申報3520-A表,揭露該離岸信託之基本訊息(Part I)、損益表與資產負債表(Part II),及撰擬離岸授予人信託之授予人聲明予美籍授予人,離岸授予人信託受益聲明予美籍之受益人,至其完成該稅務年度3520表之離岸信託之稅務申報。

(10)離岸受託公司須提供境外信託授予人及受益人聲明予申報3520-A表,故有記帳需求。

(11) IRC§2038 Revocable Transfers──美國遺產稅法規中,對於所謂可撤銷移轉仍應併入原移轉人之遺產。

(12)若該年度有進行信託分配,該信託分配將被視作美籍授予人對於受益人之贈與,授予人需申報709表。

(13)因境外授予人信託於美國所得稅法上,該稅務年度之可分配淨(信託)收益(Distributable Net Income, DNI)皆已由授予人完納所得稅,故該離岸信託並不會有累積未分配(信託)收益(Undistributed Net Income, UNI)產生,所以將來稅務年度即便分配予美籍之受益人,亦不產生回溯稅(Throwback Tax)設算課徵。

美國司法管轄權以外的境外信託是指在美國以外國家或地區成立的信託。一般來說,境外地區是指設立人國籍以外的地區,本書的境外地區是指美國及中國以外的地區或國家。受託人註冊在美國及中國以外管轄區,設立人不用親臨當地,其信託運作可直接執行。特定的屬地對信託的定義或法條有相對寬鬆或特別的政策,使受益人的利益能夠得到更多的保護。

境外信託下可持有的資產內容,應按照法律的規範,但是實務上按照每一個受託公司的規範而有所不同(若受託公司不接受該資產,則信託無法成立)。可接受的資產內容大致上有現金、公司股權等等。早期一般傳統信託定位及精神在於優化信託資產,受託公司被設立人賦予權力來進行管理,因此受託公司被賦予的權力非常大,大到可以為了優化信託資產價值,處分信託所持有的公司股權。但是,在現在的社會中,設立人通常想要讓自己或是認可的公司管理者來長久經營該公司,並且未來將公司股權價值最大化及將受益權完整傳承給下一代。

新加坡係將「境外信託」定位為設立人及受益人均非本國人的信託;香港則是將其定義為受託人不在當地對信託為中央管理及控制的信託;美國則是定義為受託人非本國人或本國法院無法有效行使控制權的信託。28

28 此處關於「新加坡境外信託」參考及引用《信託業辦理境外信託之可行性研究(含自經區)》(民103年9月,主持人:許兆慶;研究人員:胡浩叡、王菀慕、廖士毅、李訓鋒)。參考網址:http://www.trust.org.tw/files/103405120000.pdf。

依據新加坡所得稅法(Income Tax Act)第13G條及依該條發布的「外國信託所得稅豁免規則」(Income Tax (Exemption of Income of Foreign Trusts) Regulations)的「得適用本規則之外國信託」(Foreign Trust to which Regulations apply)與「所得稅豁免」(Exemption)等節,信託受益人得享受所得稅法豁免優惠之前提要件有:信託須以書面作成、設立人與受益人必須為非新加坡的公民或居民,或非新加坡公民或居民為股東的公司;或是由不具新加坡的公民或居民身分的自然人或外國公司直接或間接地享有受益權的單位信託基金(Unit Trust),且所得係屬源自指定投資所生的特定收入,並由新加坡當地的受託人或信託公司管理等前提下,給予所得免稅的優惠。由此可知,新加坡所得稅法原則上係將「境外信託」定位為設立人及受益人均非本國人的信託。

香港就信託資產中源自於「非香港本地資產」所得,給予一定免稅優惠,進而鼓勵外國人來港設立信託管理其位於母國或第三國資產,發展資產管理業務。依據其《稅務條例》(Inland Revenue Ordinance)第20AC條及《2006年收入(豁免境外基金繳付利得稅)條例》、《稅務條例釋義及執行指引第43號(修訂本)》第6、12及13條的規定,准許非居港者(包括個人、法團、合夥及信託產業受託人)就其透過指明人士進行或由指明人士安排進行的某些指明交易產生的利潤,豁免繳納利得稅(Profit Tax)。只要該信託產業受託人的「中央管理及控制」在該課稅年度並非在香港進行的,即屬「非居港者」豁免自1996年4月起原應繳納的利得稅稅款。

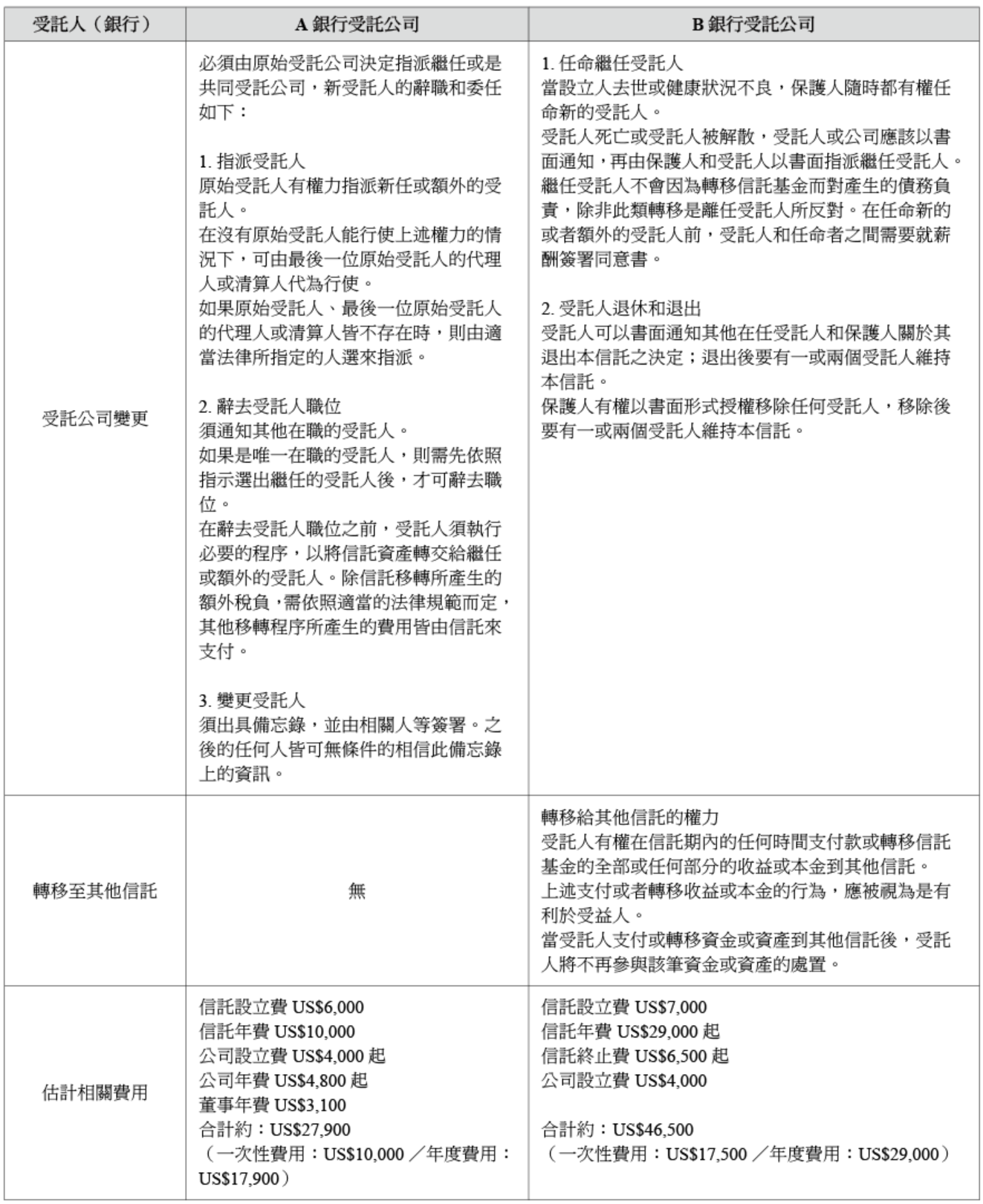

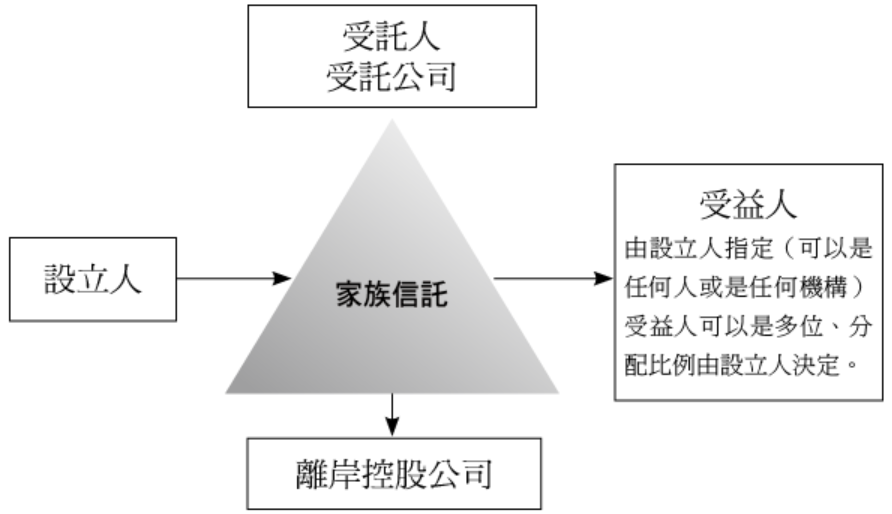

美國境外信託設立實務上,設立人係以境外控股公司的股份作為信託資產,而以該境外控股公司持有實際資產如銀行存款、股票及不動產等。以控股公司名義握有實際資產有利於資產的處分或移轉。此外,倘欲變更受託人時,亦可以移轉控股公司的股權為之,而無須移轉實際資產。未來當境外控股公司經營者(設立人)死亡時,無須辦理冗長的股權繼承認證程序,不致影響整個信託資產的運作及管理。

信託的關係人中其一為外國人,抑或信託行為作成地、信託財產全部或一部分的所在地、信託關係約定準據國法及爭議解決地國法並非信託關係人的母國,均可視為廣義境外信託(Foreign Trust)。故所指境外信託係指設立人在其本國以外地區設立,一般選擇設立在低稅負的地區。目前境外信託最早均來自英國普通法,目前常見設立境外信託國家或地區主要有下列三大區域:

1.加勒比海地區的百慕達、巴哈馬、開曼、英屬維京群島、聖基茨和尼維斯(Bermuda, Bahamas, Cayman, British Virgin Islands, Federation of Saint Kitts and Nevis)等群島;

2.位於英國附近,屬於英國皇家屬地的澤西島、根西島、馬恩島(Jersey, Guernsey, Isle of Man)等;

3.環太平洋堡礁的庫克群島、東加、薩摩亞(Cook Islands, Tonga, Samoa)等。

為敘述的明確,以下會將上述三大區域稱為「離岸地區」,並將在上述三大區域成立的信託稱為「離岸信託」。

目前離岸地區的國家或司法管轄區均制定有完善的信託法或信託實體法,以開曼群島為例,即分別於1967年制定信託法、1987年制定「涉外信託法」(Trusts Foreign Element Law of 1987)、1989年制定「詐欺轉讓法」(Fraudulent Dispositions Law of 1989)及1997年制定「特定信託(替代機制)法」(the Special Trusts (Alternative Regime) Law 1997)以規範信託的基本法律關係,並作為信託關係成立及效力的準據法,並為因應不同國籍設立人的特殊需求,提供多樣化的信託商品,以供來自全球各地的外國人使用。29

29 參考來源:《當代財政》第035期,網址:2013.11http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/31171558761.pdf。

英屬維京群島(BVI)、開曼群島、澤西島、香港及新加坡都有規定能避免法定繼承人挑戰信託,且能夠阻止外國法院的判決在本地得到承認和執行。其中,香港和新加坡還特別要求必須適用本地法律,且受託人為本地居民才可以。

具體債權人在各離岸地區所應承擔的舉證責任和行使權利的訴訟時效則各有不同。例如BVI規定除非受託人是善意,對於設立人欺詐的意圖不知情,並已支付相應的市場對價,才可能構成例外情況,且BVI對於債權人向當地信託行使該權利是沒有訴訟時效限制的。開曼群島則是限制已知的或潛在的債權人行使該權利的訴訟時效為六年,自該資產轉入信託的那一天起算。根西島還要求設立人於設立時必須是資不抵債的情況,或設立後導致資不抵債的情況才行,且債權人應自發現欺詐後六年內行使該權利。但是,排除了潛在債權人行使該權利。而香港則是增加了兩種信託無效的情況,一是設立人在被判個人破產的兩年前設立的信託無效;二是在設立人個人破產情況下,債權人能夠證明十年內設立的信託在設立時是有足夠資產償還債務的,即可挑戰該信託。30

30 引用自http://www.wealthplus.org.cn/NewsSt/596.html。

信託法演化至今,有很多信託屬地大家已耳熟能詳,例如新加坡、百慕達、開曼群島、科克群島、英屬維京群島等等。以英屬維京群島為例,該國家在2003年公布了「2003年維爾京群島特別信託法」(VISTA-Virgin Islands Special Trust Act 2003),規定客戶可以授予人的身分設立信託,並將其在BVI公司中的股份轉移到信託中,客戶可以繼續擔任BVI公司的董事,這樣同時既可以繼續有效地控制公司的業務,又不受託人干預。在VISTA信託的架構下,禁止受託人干預BVI公司的管理。除了VISTA信託合約預先規定的情況外,董事對公司資產的管理不受受託公司的束縛。如果公司宣布將向信託支付股息,則根據信託契約的條款將股息分派給受益人。

境外信託一般設立在避稅天堂,顧名思義係將「境外」與「信託」結合在一起,可保障資產免受不可預知的法律訴訟、破產、債權人追索等影響;亦可避免合法或不合法的強佔或政治局勢的不穩定等因素,按照境外信託架構的設計亦可確保財產按照信託人的意願進行分配,進而避免政府干預、強制繼承權、遺囑檢查,以免除遺產承辦手續及費用,甚至免付遺產稅等,例如依百慕達法律所成立的信託屬於永久信託,可以沒有確定信託受益人,只要指定管理人,即可由信託管理人根據信託成立目的來支配,原則上只要沒有被百慕達法院判決無效就屬合法設立,如此運用信託基金不僅能避免財產繼承可能導致的家族財產的分崩離析,又能達到保全家族財富,延續家族企業的目的;另外由於離岸地區的司法制度具備高度獨立性、隱私性極高,該地區原則上均不承認其他國家的判決,即可能會發生法院判決離岸信託無效,該離岸信託運作不受影響的情況,且按照國際慣例,一旦信託進入訴訟程序,多以信託資產所在地的法律為主要判決依據,更強化境外信託的功能;此外境外信託的免稅環境將使得投資收入、資產增值得到雙重的增長,產生更高的回報率,此等均是成立境外信託吸引人的地方。

以臺灣著名王氏家族在百慕達成立的信託為例,在2001~2005年期間,家族資產主要擁有者將逾百億美元資產陸續移入五大境外信託,境外信託為祕密確保上市公司的控制權能掌握於家族中幾個知情人士手中,以保證家族成員在家族資產擁有人死後不能繼承到大量股份,大幅減少資產擁有人遺產,並以海外投資者的名義隱藏真正控制權,使家族中僅一小撮人持有龐大全球商業王國的資產並避過臺灣當局的監管。

一直以來境外信託都被認為有許多資產規劃優勢,然現今國際局勢改變,過去境外信託的優點已經嚴重弱化,有些甚至已轉化為缺點,以下列舉幾項介紹:

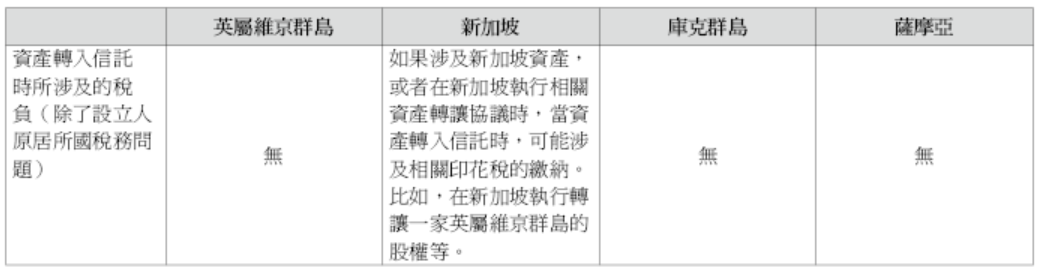

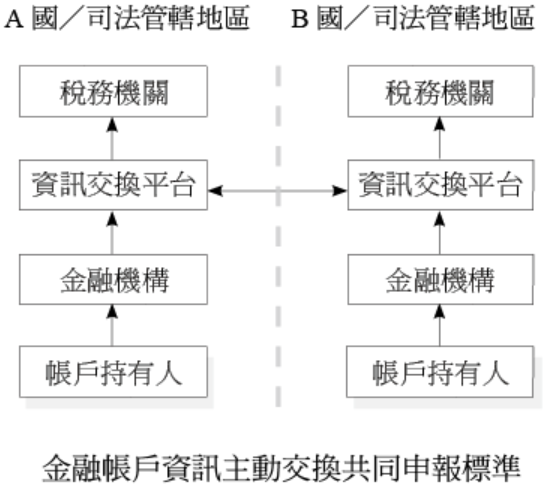

1.資產政治風險:過去認為境外信託可以全球布局資產、透過資產國際化、跨境化,可避免政治風險、國家風險。在如今OECD的CRS自動通報生效後,打擊跨境逃稅及維護誠信的納稅稅收體制的CRS建立後,大多數的離岸地區、低稅地都參與了稅務資訊自動交換體系,雖CRS不具有法律效力,但OECD卻要求各國或境外地區修改本地相關法律進行資訊交換適用,離岸受託公司作為消極金融機構,其帳戶所在的銀行需要向稅務機關申報設立人、受託人、受益人的身分資訊,帳戶餘額和帳戶金額等變動資訊,未來效果如何有待觀察。

2.資產保密:過去的境外信託契約無須向政府機構登記,也不必公開披露,資產轉移至受託公司或受託人名下後,信託設立人及受益人的資料及利益均絕對保密。然而在CRS生效後,各國開始要求離岸地區政府提供公司及銀行資訊,資產保密性的優勢也逐漸弱化。

3.資產保障:成立信託可保障資產免受債權人索償或造成債權人發生訴訟不經濟情況。債權人若對信託設立人提起訴訟,如設立人已經成立信託,即使債權人取得他國法院的執行命令,信託設立地亦可能不承認他國法院的執行命令,通常債權人必須前往信託所在的特定地區或國家對設立人提起訴訟,構築了一道讓債權人不易翻越的城牆。然成立境外信託不只有一定費用,境外信託受託公司與境外信託律師收費不斐,因為適用法律的不確定性,未來若要再修改或調整價格門檻高,萬一債權人真的前往離岸地區訴訟,債務人應付訴訟的律師費更是要付出相當大的代價。

4.資產統籌管理:過去認為境外信託能將信託設立人、信託財產設立人、受益人海外資產統一納入一個信託平台管理,簡化資產管理及統一管理,防止後代揮霍敗家、避免家族分崩離析,確保家族財富有序的傳承。然現今離岸地區的控股公司帳戶開立不易,境外信託下的控股公司開立銀行帳戶,即要由境外信託控有各國資產,但因銀行帳戶開立困難,未來要安排所控資產交易資金流程變得非常困難。

5.稅務規劃:過去認為境外信託可透過分紅保單、基金、股票、債券等獲得資金收益減輕甚至豁免本國境內的所得稅、資本利得稅、贈與稅、財產稅、遺產稅等。然情況是境外信託的帳務處理複雜,其中一大考量是,成立境外信託最好在成立第一天就開始進行帳務處理,至少應在有美國受益人時進行帳務處理,否則未來境外信託真正進行收益分配時將無從計算回溯稅,屆時要進行補記帳可謂工程浩大。

6.資產運用:有部分境外信託契約可保有適度的彈性,確保受託人隨外在環境的變遷,仍能為受益人謀求最佳福利。然實際情況是,境外信託常遭有心人士的濫用,如有心利用境外資產保護信託或從事藏匿合法資產以避免稅負,甚至將不法資產用以洗錢,導致一般人對境外信託觀感不佳。

以下將介紹常見美國以外地區境外信託架構:

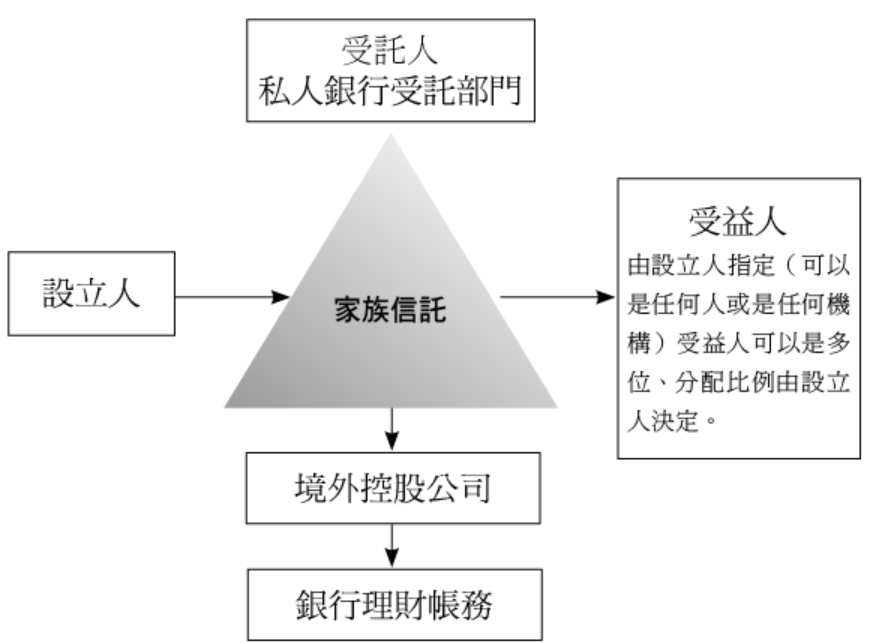

境外信託的成立主要重點在於受託公司,一般境外信託成立的受託公司可分成兩種,一為私人銀行信託,一為獨立信託公司;大部分私人銀行信託主要是協助客戶理財所成立的理財信託工具。而獨立受託公司亦可再分成兩種,第一種為選擇獨立的信託公司持有資產,但保留主要投資管理權於信託自己,又稱為「指示型信託」(Directed Trust),也就是受託人接受信託保護人或信託投資顧問的指示而進行投資資產的管理,第二種為信託設立人成立自己的私人信託公司,自己管理自己的信託。茲將不同受託公司的架構分別說明如下:

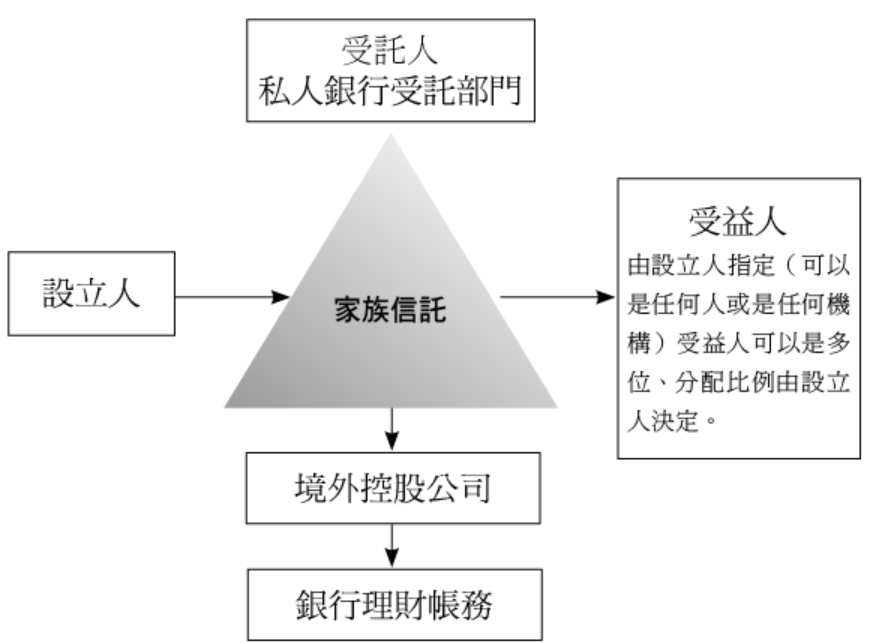

(一)境外銀行信託

即由金融機構所成立的信託部門所管理的家族信託,通常這類屬於投資類型信託,信託資產只接受現金,並且需要按照銀行信託部門的規劃來購買金融商品以獲得較高的回報率。這種信託大部分始於各類型的知名銀行,該銀行會另外設立於信託產品較發達的地區,例如英屬根西島、澤西島、開曼群島、百慕達群島等離岸地區,成立了銀行信託部門(受託公司),取得受託執照來擔任專業受託公司管理信託資產,並使用設立人資產來購買自家推薦的金融理財商品。

然而,這些銀行所提供的境外信託服務亦存在一定侷限性。原則上,受託資產以具流動性、易於變現或便於管理的資產為主,例如:銀行存款、理財產品、保險單,或特定地區(如香港、美國)上市的股票,以及特定地區核發的保單等。至於家族控股公司的股權、營運型公司股權、各國或地區的不動產,或動產資產(如金銀珠寶、翡翠、鑽石、字畫等),通常並不在受託範圍之內。此外,銀行信託合約幾乎全數以英文為法定語言,對於華人信託設立者而言,理解這些專業的信託條款並不容易。在實務上,設立人往往完全依賴銀行理財專員的說明,甚至可能在未充分了解合約內容的情況下,就已完成簽署與資產轉入。此時若要再針對設立人或受益人的權益進行調整,恐怕已為時已晚。因此,在簽訂銀行信託合約時,務必要格外審慎,確保充分理解所有內容與權益安排。

這些境外銀行信託,大體來說有幾個特點:

1.設立人為第一順位的受益人:通常會以設立人意願書(Letter of Wish)來表達在設立人生前期望,設立人及其配偶作為受益人。

2.信託為不可撤銷信託:由於銀行協助客戶設立信託是為了達到可以管理資產的目的,所以通常希望客戶不要隨意轉出資金,讓銀行受託資金可穩定停留於信託中;這時在銀行成立的不可撤銷信託便成為銀行控制客戶資金的最佳工具。同時這些信託的準據法及設立地點通常是開曼群島、英屬根西島、澤西島等離岸地區,一旦發生爭議,客戶多處於被動的劣勢位置,任其宰割。

3.銀行信託成立後,通常會下設一個控股公司:為了方便銀行帳戶開立,這些銀行的行員通常會協助客戶設立一個境外的控股公司,透過這個控股公司在銀行開戶買理財產品,再將控股公司由信託持有。

4.銀行信託有保護人條款:部分金融機構會在合約裡面除了受託人(即銀行信託機構),再加入一個保護人的角色,由設立人或獨立第三者來擔任,此時有關信託的本金或孳息的分配、受託人的解任、信託資產的移轉等,受託人必須接受保護人的指示。這種情況下,雖然是一個不可撤銷的信託,設立人還是可以按自己的意願來控制財產,如此不僅可達到一般成立信託的目的,亦可讓此銀行信託更具彈性,一旦銀行信託在理財方面服務有瑕疵,即可更換受託公司或進行信託資金的轉移或分配。

5.受託銀行具有完整控制權:在此要提醒讀者的是,筆者執業經驗裡面曾經看過設立人完全失去對信託的控制,也就是當資產移入信託以後,受託銀行掌握所有的控制權——包括何時要分配給受益人、何時決定受託人退休或解任以及指派下一任的受託人,這種情況會使得設立人及其子孫雖然享有信託的受益權,但是必須完全任由受託機構來決定分配機制,無形中已經完全被受託銀行所牽制,甚至信託成立了數年,設立人及其子孫未曾與受託人碰過面,完全受私人理財專員所操控,導致發生信託中之資產被掏空了,全數用於提供擔保借出資金作為他用,委託人或保護人還完全不知曉。

不同的境外銀行信託,對於信託資產管理、分配有著不同規定,當信託設立人欲設立離岸銀行信託時應審慎詳閱受託銀行所提供的信託合約,詳細了解信託設立人、信託保護人(部分銀行信託合約不允許設立信託保護人)或信託受益人,在此信託設立後對此信託的相關權利義務,否則當信託合約一旦簽訂,合約條款一面倒、完全傾向受託人,受託公司(銀行)有全面主導權,可完全決定信託財產或孳息的分配,屆時信託設立人、保護人、或受益人則必須完全聽從受託人(銀行),如此信託資產可能長久被受託人所掌控,引發嚴重信託糾紛,如梅艷芳於2003年12月(即去世前一個月)於滙豐銀行成立的財產信託基金,梅媽及梅艷芳兩名姪女和兩名外甥是受益人,其後信託出現問題,五名受益人要求終止信託、交代帳目,但遭滙豐銀行拒絕,必需到信託註冊地英屬開曼群島取得法院判決方可進行。

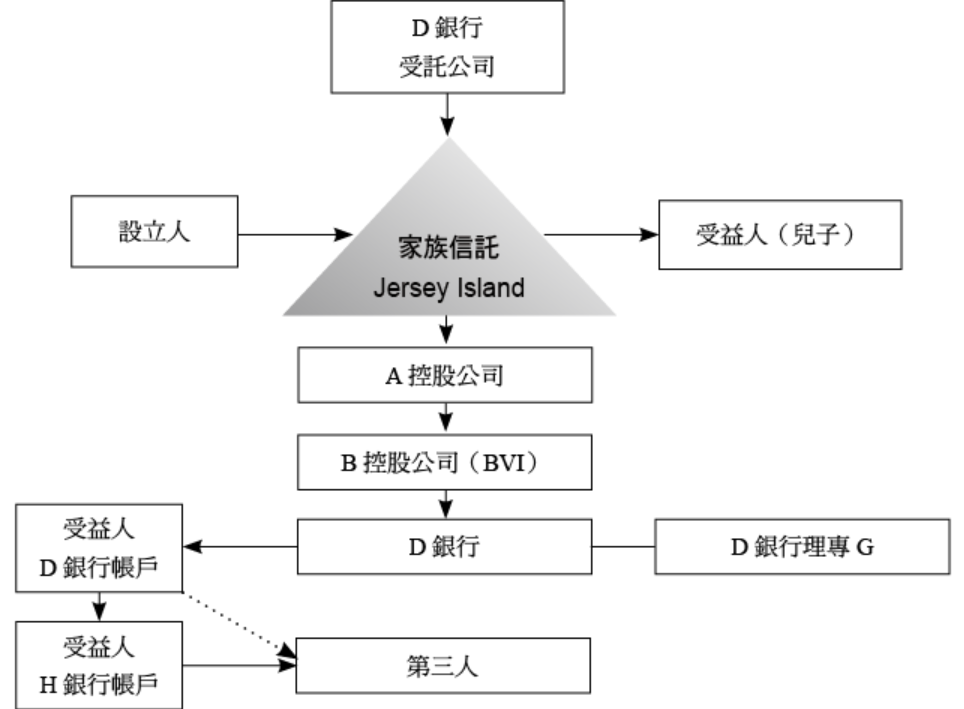

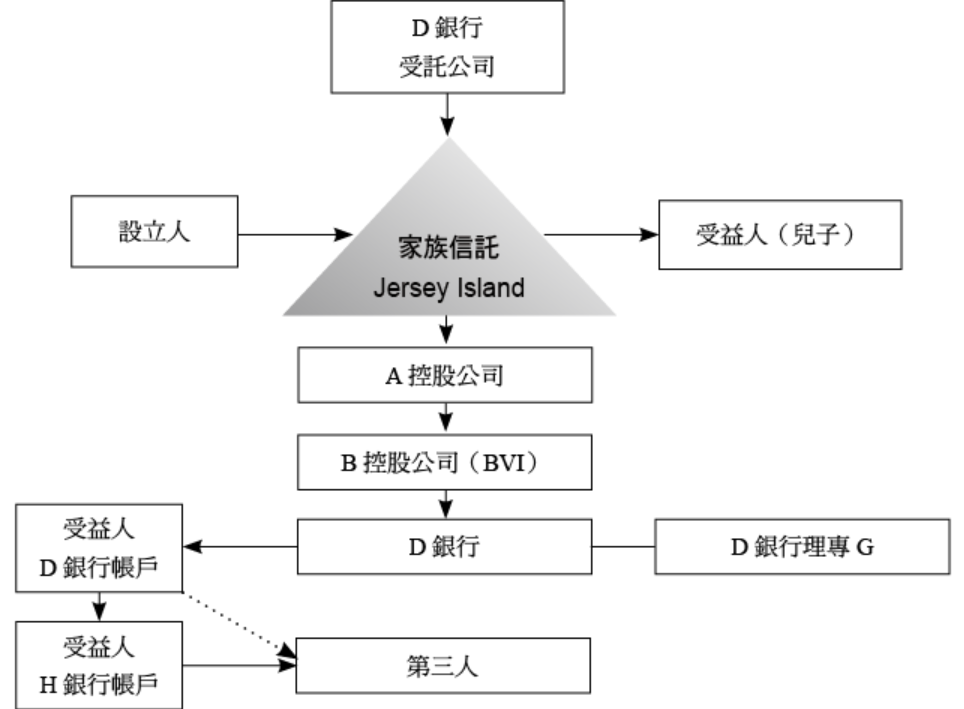

除了合約條款一面倒、受託公司(銀行)有全面主導權,並可能有權完全決定信託財產分配缺點以外,當受託銀行有完整控制權卻因疏忽未盡監管義務時,就可能無法防堵他人惡意移轉信託資產,尤其當該人是同樣熟悉該銀行信託架構的銀行內部人員,更需要受託銀行發揮監督者的角色而非因為是同集團公司且有合作關係的同事而怠於監管,以筆者近期遇到案件說明,該案件的架構如下:

設立人於20多年前於澤西島設立一家族信託,兒子為受益人,受託人為D銀行設立且有控制權的受託公司,家族信託下持有A控股公司,A控股公司持有位於BVI的B控股公司,董事會與A控股公司成員相同。設立人近期收到D銀行通知,20多年來為設立人家族提供財務管理服務的理財專員G於近期失聯,設立人察覺有異開始查帳,發現數年間,D銀行多次貸款給受益人,並該貸款是以家族信託內資產為擔保,貸款加利息已累計數千萬美元,D銀行出示設立人同意受託公司以信託下資產擔保受益人借款的文件,借款合約上有受益人簽名,然受益人表示並無向D銀行借款,亦不清楚為何自己的簽名會出現在借款合約上。

受益人基於對G的信任,多年來家族資產管理以及D銀行來往的文件皆聽信於G,當初貸款及開戶也不疑有他的簽名,G不僅手上有受益人的個人身分資料,也掌握受益人帳戶的操作權限,以受益人名義貸款的數千萬,該貸款進入受益人於D銀行帳戶後分別轉入受益人的H銀行帳戶以及第三方帳戶,後受益人的H銀行帳戶金流也轉入另一第三人帳戶,至此數千萬美元的貸款全數轉至第三方帳戶,而設立人及受益人請求D銀行調查時,G已經消失。

在本案中,受託公司不僅在要求質押信託資產以擔保受益人貸款時未能向受益人或設立人確認,甚至讓設立人簽署同意受託公司以信託資產質押貸款的文件,進而撇清自身的監督管理責任,最終貸款落入第三人手中,信託甚至面臨以資產清償貸款的窘境,終究違反了設立人成立信託傳承家族財富之初衷。

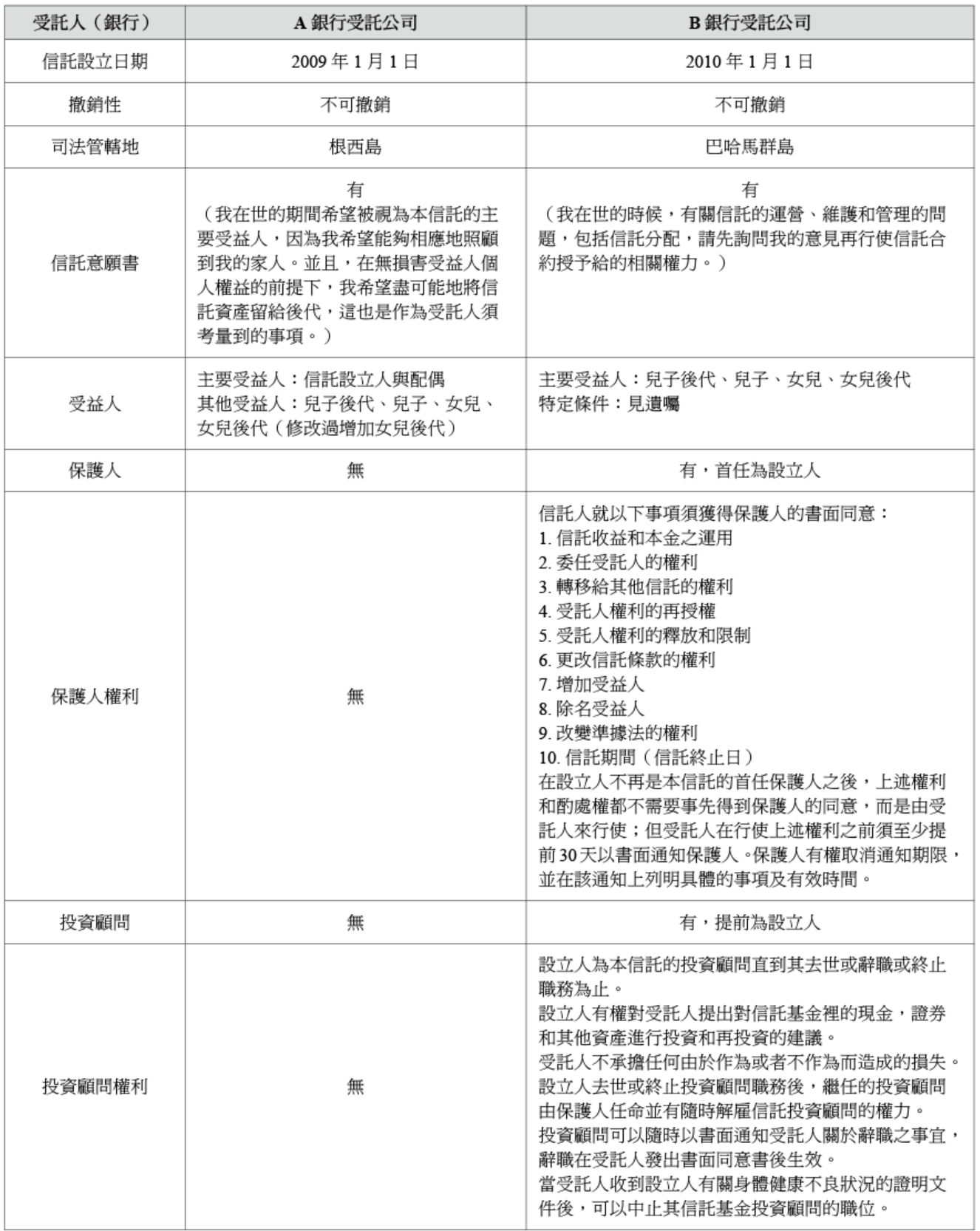

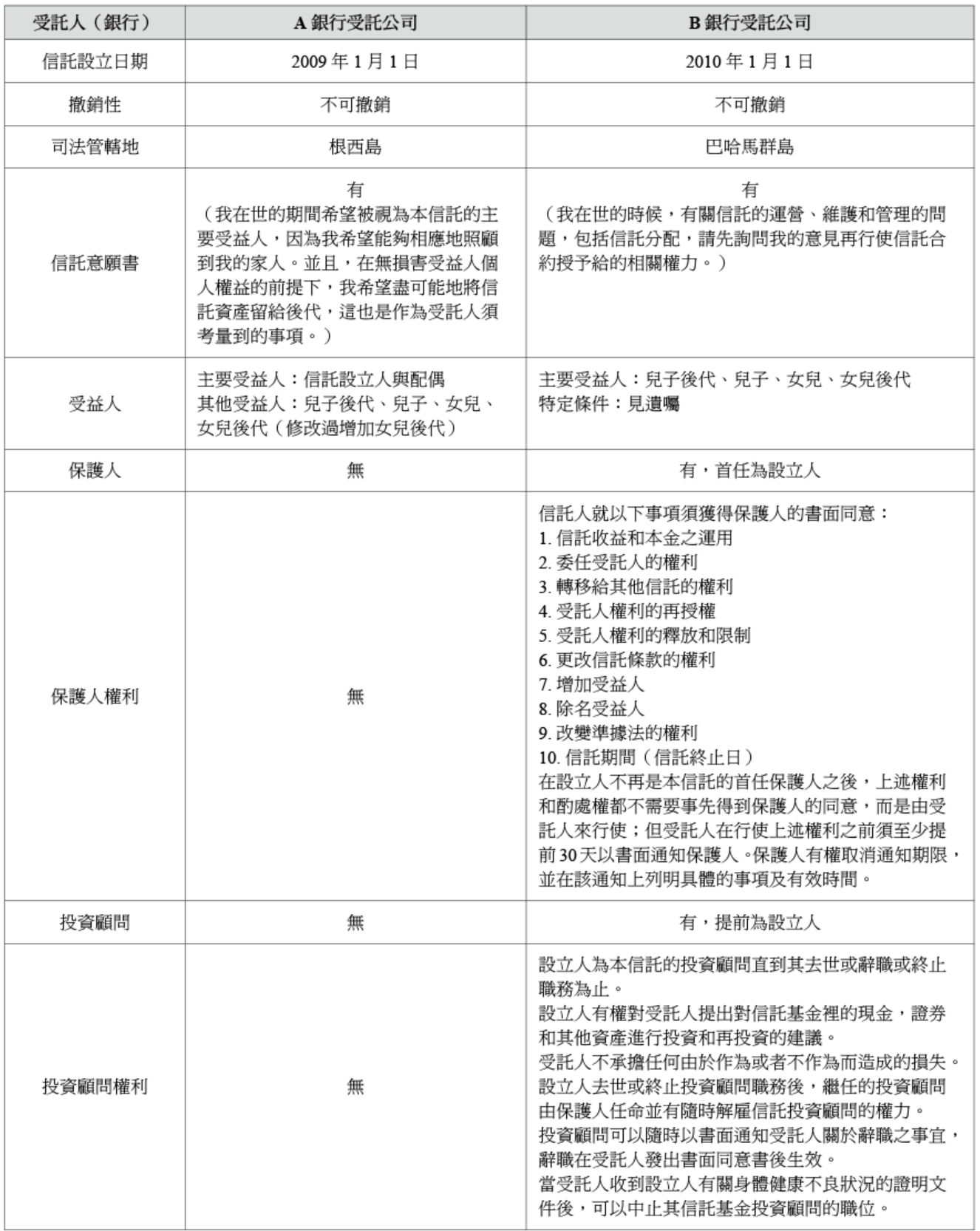

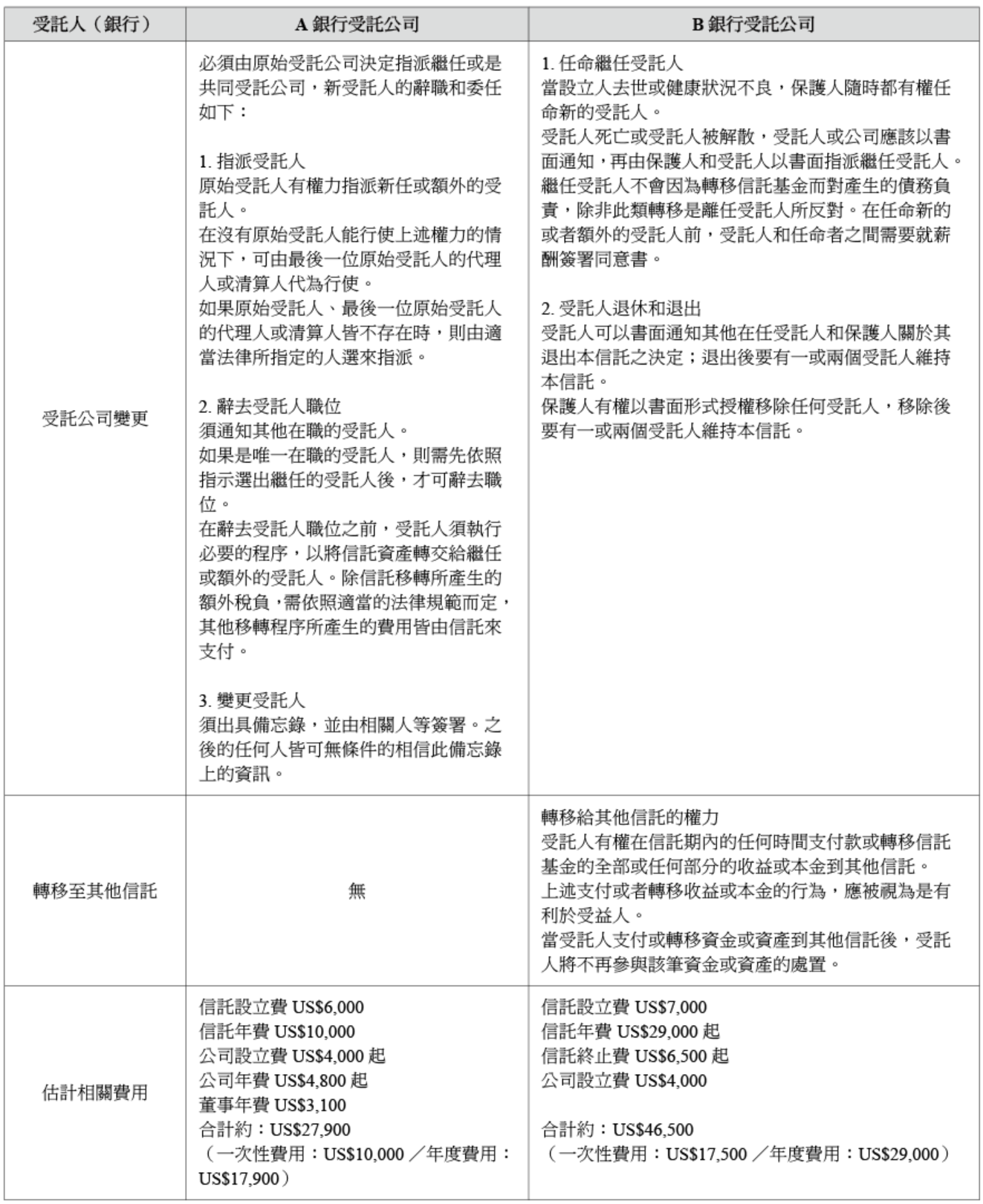

筆者過去研究數個私人銀行信託合約,茲藉由以下兩者私人銀行信託合約,將境外銀行信託對信託設立人、保護人或其受益人有著不同規定,分析差異比較如下:

(二)境外受託公司信託

即由設立人成立一個信託,將資產移轉到離岸控股公司後,委託給境外受託公司(一般會選用免稅的離岸地區受託公司)管理擔任受託人,透過信託合約將資產轉移給受益人,目前除在各個離岸地區均有此類專業受託公司提供此服務,另外新加坡、香港亦有此類受託公司。以BVI信託為例,依據BVI VISTA信託的規則,由設立人於英屬維京群島等屬地設立一個家族信託,並將BVI公司股份轉移到該BVI信託,根據該屬地的商業公司法(BVI Business Companies Act 2004),對所有BVI的商業公司,除了法定每年應繳的登記費用,其餘所有業務收入和盈餘均免徵BVI本地的各項稅款,包含商業公司的任何股份和債券等相關的資本利得。當透過設立信託讓受託人持有BVI公司股權,而任何管轄區中的任何資產都可以由 BVI 控股公司來持有,則可實現國際資產的集中化。商業公司股份無BVI本地的遺產稅、遺贈稅或其他繼承方面的稅收(設立人及受益人還需要留意其稅務居所國稅務責任)。

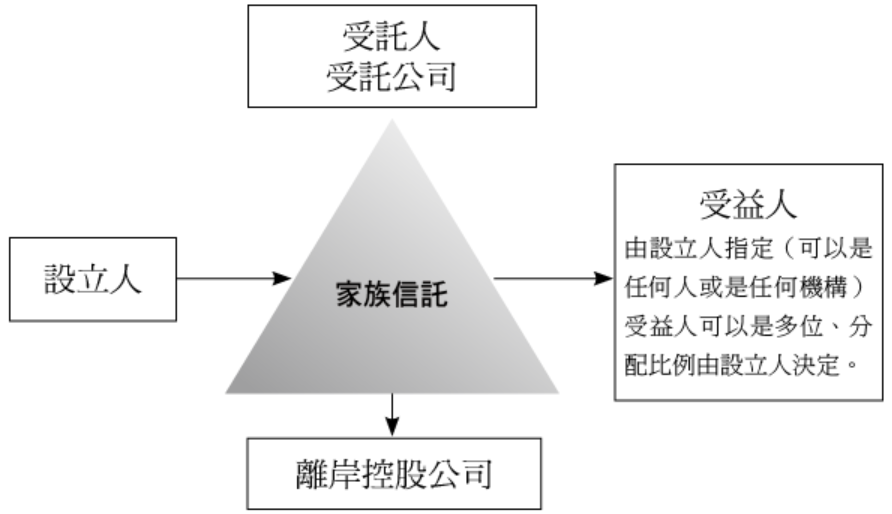

(三)私人受託公司

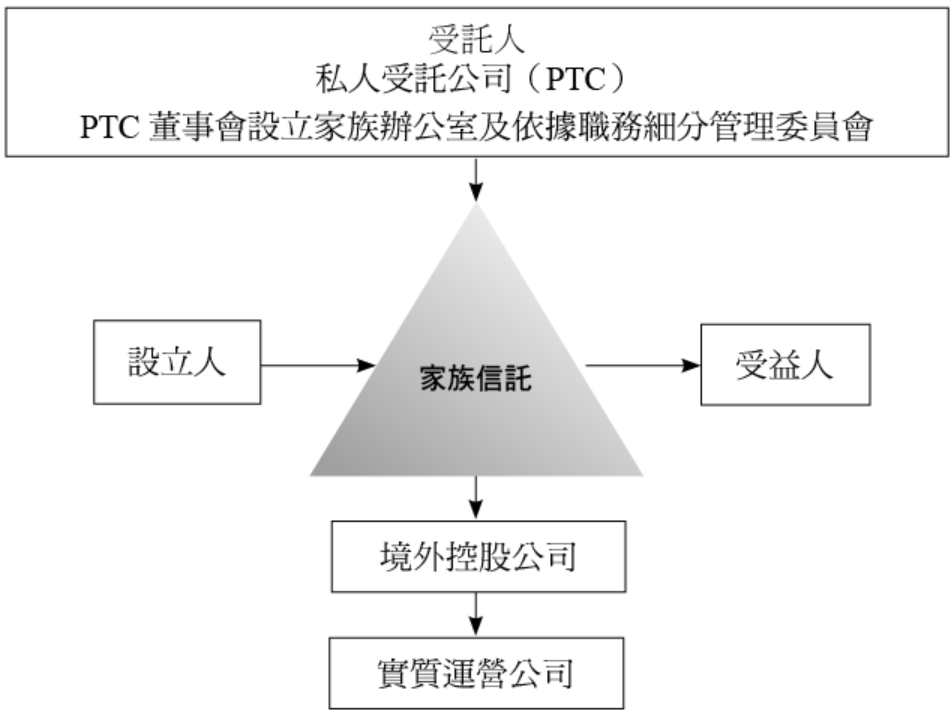

近十年來,由於部分信託設立人可能仍對將價值數億、甚至上百億的家族控股公司股權全數委託給不認識的專業受託公司有所疑慮,希望信託的管理與運營來自家族內部成員並控有話語權,以及制度化的後期管理,「私人信託公司」(Private Trust Company, PTC)便成為主流;設立人即為企業的實際控制人可以安排其家庭成員與專業顧問,甚至在不違背信託權力隔離的立法本意上,設立人本人亦擔任私人信託公司的成員之一,以掌控和監督受託人未來的信託運作。

私人信託公司作為家族信託的受託人,讓家族成員擔任私人信託公司的董事,如此他們可以在保留資產控制權的同時,區隔對家族控股公司的法定擁有權。私人信託公司作為家族信託的受託人,其董事會成員(Board of Director)作為家族信託的受託人承擔著制定決策的責任,因此委託合適的董事非常重要。董事會通常由家族成員和專業受託公司混合組成,由家族成員做出與業務決策相關的決議,專業受託公司提供管理方面的專業知識,良好的企業治理仰賴於均衡的董事,以確保信託永續經營與長期獲益。

私人信託公司有助於強化家族對財產的控制。在境外信託架構中,私人信託公司可專為一個或多個家族設立,作為專屬的受託人,負責整體家族資產的管理。除了由專業受託公司擔任受託人外,亦常結合家族內部信任的私人顧問(如律師、會計師等)擔任董事會成員,並邀請部分家族成員參與,擔任保護人、投資顧問或分配顧問等角色,形成對受託公司運作的有效監督與制衡。此種安排不僅降低了信託設立人將法定所有權完全轉移予受託公司後可能產生的失控風險,也進一步鞏固了家族對企業資產的長期掌控與制度化治理能力。

以下簡單介紹目前常見的私人信託公司架構:設立人於境外設立某一目的信託(依當地法規之需求允許設立目的信託),由境外信託公司作為該目的信託的受託人,目的信託持有一離岸公司作為私人受託公司;設立人子女依據家系分別設立家族信託,子女的家族信託會持有家族企業的股份,並由目的信託控制的私人受託公司作為子女家族信託的受託人。私人受託公司的董事會一般會由設立人、設立人子女或設立人家族成員組成,以達到家族股權集中管理、永續控股且不處分家族企業股權、以達到家族資產傳承之目的。

乍看之下透過目的信託以及私人信託公司董事會的結合,可以實現家族永續治理的目標,然而上述架構的私人信託公司目前面臨境外信託資產可能被穿透的風險。

對於一個有效設立的家族信託,其應當具備資產隔離的性質,即設立人將其財產移轉給信託後,便由信託持有該財產,信託財產將獨立於設立人、受託人及受益人各自資產之外。反之,如果設立人為信託下資產的實際權利人或設立人保留信託資產的實際控制權,該信託就可能會被法院認定為虛假信託或虛幻信託(Sham Trust/Illusory Trust,以下通稱為「偽信託」)而無效或被依法撤銷,此時將不會有資產已經移轉給信託持有的效果,即該信託下資產本質上仍屬於設立人的個人財產,沒有信託資產獨立於設立人的資產保護效果。

就資產保護的角度而言,若信託有效成立,即便設立人或受託人或受益人無法償還個人債務,信託財產也不屬於其個人財產,債權人無權申請法院直接對信託資產採取擔保措施或其他執行措施。若信託被視為偽信託進而被法院撤銷,設立人的債權人就有權向法院申請對該信託資產採取相應的財產擔保及相關執行措施。

信託是否會被法院判斷為偽信託,主要爭議是在於信託下資產的實際權利人或實際控制人是否為設立人,設立人是否對信託保有控制權,或具備對資產處置有實質影響。當設立人在信託架構或信託合約上持有對信託財產的控制權,且權力的持有導致信託財產能夠由設立人自由支配,信託就有極大可能被視為是偽信託;實際認定上,即使信託的設立人在表面上沒有賦予過多權利,但如果設立人的所有指示,受託人都「不經判斷」而盲目執行,這種情況就可能屬於實質虛假信託,其信託效力也會受影響。

目前私人信託公司境外信託架構中,大多設立人仍以擔任私人信託公司董事會的董事及/或內部家族辦公室、諮詢委員會之成員等角色以保留對信託的特定權力,該設計雖讓家族財產的控制權掌握在設立人手上,但卻增加信託帶有瑕疵的風險。

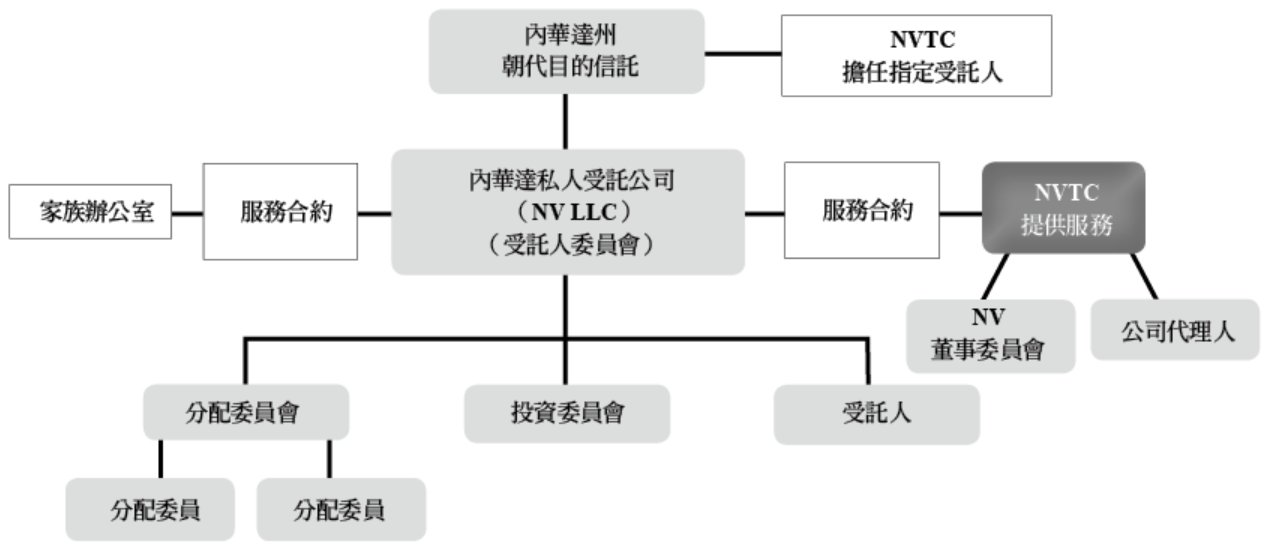

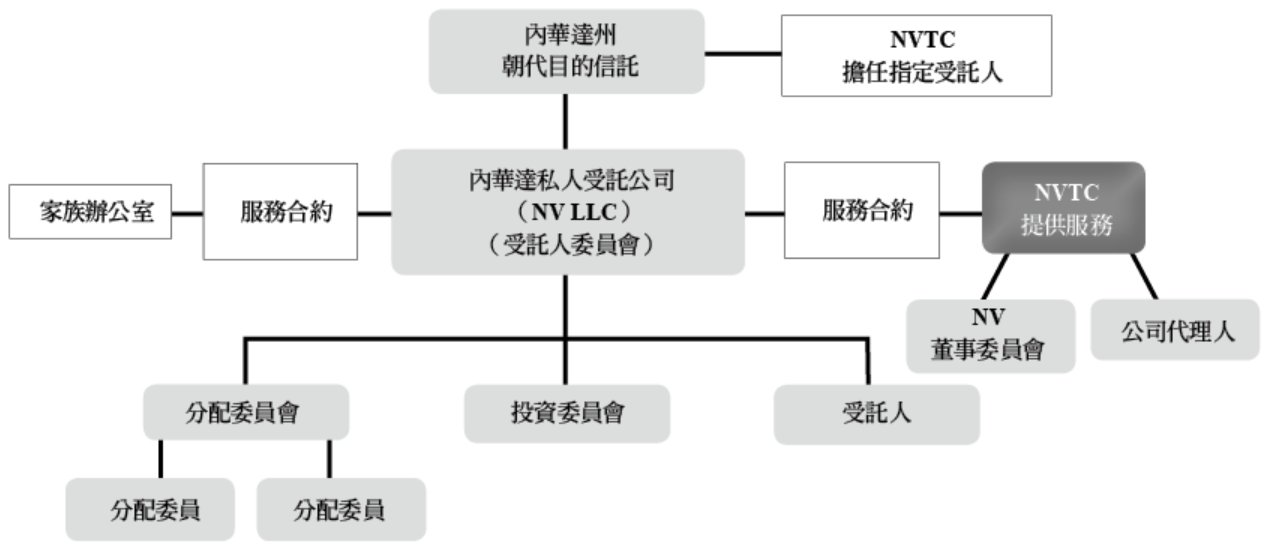

目前除了離岸的專業受託公司有提供此服務外,美國內華達州的信託公司(Nevada Trust Company, NVTC)多年提供此類服務,讓高財富家族有更多選擇機會,茲將該信託公司所提供的信託架構與私人受託公司成立與運作說明如下:

境外信託下可持有的資產內容,應按照法律的規範,但是實務上按照每一個受託公司的規範而有所不同(若受託公司不接受該資產,則信託無法成立)。可接受的資產內容大致上有現金、公司股權等等。早期一般傳統信託定位及精神在於優化信託資產,受託公司被設立人賦予權力來進行管理,因此受託公司被賦予的權力非常大,大到可以為了優化信託資產價值,處分信託所持有的公司股權。但是,在現在的社會中,設立人通常想要讓自己或是認可的公司管理者來長久經營該公司,並且未來將公司股權價值最大化及將受益權完整傳承給下一代。

新加坡係將「境外信託」定位為設立人及受益人均非本國人的信託;香港則是將其定義為受託人不在當地對信託為中央管理及控制的信託;美國則是定義為受託人非本國人或本國法院無法有效行使控制權的信託。28

28 此處關於「新加坡境外信託」參考及引用《信託業辦理境外信託之可行性研究(含自經區)》(民103年9月,主持人:許兆慶;研究人員:胡浩叡、王菀慕、廖士毅、李訓鋒)。參考網址:http://www.trust.org.tw/files/103405120000.pdf。

依據新加坡所得稅法(Income Tax Act)第13G條及依該條發布的「外國信託所得稅豁免規則」(Income Tax (Exemption of Income of Foreign Trusts) Regulations)的「得適用本規則之外國信託」(Foreign Trust to which Regulations apply)與「所得稅豁免」(Exemption)等節,信託受益人得享受所得稅法豁免優惠之前提要件有:信託須以書面作成、設立人與受益人必須為非新加坡的公民或居民,或非新加坡公民或居民為股東的公司;或是由不具新加坡的公民或居民身分的自然人或外國公司直接或間接地享有受益權的單位信託基金(Unit Trust),且所得係屬源自指定投資所生的特定收入,並由新加坡當地的受託人或信託公司管理等前提下,給予所得免稅的優惠。由此可知,新加坡所得稅法原則上係將「境外信託」定位為設立人及受益人均非本國人的信託。

香港就信託資產中源自於「非香港本地資產」所得,給予一定免稅優惠,進而鼓勵外國人來港設立信託管理其位於母國或第三國資產,發展資產管理業務。依據其《稅務條例》(Inland Revenue Ordinance)第20AC條及《2006年收入(豁免境外基金繳付利得稅)條例》、《稅務條例釋義及執行指引第43號(修訂本)》第6、12及13條的規定,准許非居港者(包括個人、法團、合夥及信託產業受託人)就其透過指明人士進行或由指明人士安排進行的某些指明交易產生的利潤,豁免繳納利得稅(Profit Tax)。只要該信託產業受託人的「中央管理及控制」在該課稅年度並非在香港進行的,即屬「非居港者」豁免自1996年4月起原應繳納的利得稅稅款。

美國境外信託設立實務上,設立人係以境外控股公司的股份作為信託資產,而以該境外控股公司持有實際資產如銀行存款、股票及不動產等。以控股公司名義握有實際資產有利於資產的處分或移轉。此外,倘欲變更受託人時,亦可以移轉控股公司的股權為之,而無須移轉實際資產。未來當境外控股公司經營者(設立人)死亡時,無須辦理冗長的股權繼承認證程序,不致影響整個信託資產的運作及管理。

信託的關係人中其一為外國人,抑或信託行為作成地、信託財產全部或一部分的所在地、信託關係約定準據國法及爭議解決地國法並非信託關係人的母國,均可視為廣義境外信託(Foreign Trust)。故所指境外信託係指設立人在其本國以外地區設立,一般選擇設立在低稅負的地區。目前境外信託最早均來自英國普通法,目前常見設立境外信託國家或地區主要有下列三大區域:

1.加勒比海地區的百慕達、巴哈馬、開曼、英屬維京群島、聖基茨和尼維斯(Bermuda, Bahamas, Cayman, British Virgin Islands, Federation of Saint Kitts and Nevis)等群島;

2.位於英國附近,屬於英國皇家屬地的澤西島、根西島、馬恩島(Jersey, Guernsey, Isle of Man)等;

3.環太平洋堡礁的庫克群島、東加、薩摩亞(Cook Islands, Tonga, Samoa)等。

為敘述的明確,以下會將上述三大區域稱為「離岸地區」,並將在上述三大區域成立的信託稱為「離岸信託」。

目前離岸地區的國家或司法管轄區均制定有完善的信託法或信託實體法,以開曼群島為例,即分別於1967年制定信託法、1987年制定「涉外信託法」(Trusts Foreign Element Law of 1987)、1989年制定「詐欺轉讓法」(Fraudulent Dispositions Law of 1989)及1997年制定「特定信託(替代機制)法」(the Special Trusts (Alternative Regime) Law 1997)以規範信託的基本法律關係,並作為信託關係成立及效力的準據法,並為因應不同國籍設立人的特殊需求,提供多樣化的信託商品,以供來自全球各地的外國人使用。29

29 參考來源:《當代財政》第035期,網址:2013.11http://www.mof.gov.tw/public/Attachment/31171558761.pdf。

英屬維京群島(BVI)、開曼群島、澤西島、香港及新加坡都有規定能避免法定繼承人挑戰信託,且能夠阻止外國法院的判決在本地得到承認和執行。其中,香港和新加坡還特別要求必須適用本地法律,且受託人為本地居民才可以。

具體債權人在各離岸地區所應承擔的舉證責任和行使權利的訴訟時效則各有不同。例如BVI規定除非受託人是善意,對於設立人欺詐的意圖不知情,並已支付相應的市場對價,才可能構成例外情況,且BVI對於債權人向當地信託行使該權利是沒有訴訟時效限制的。開曼群島則是限制已知的或潛在的債權人行使該權利的訴訟時效為六年,自該資產轉入信託的那一天起算。根西島還要求設立人於設立時必須是資不抵債的情況,或設立後導致資不抵債的情況才行,且債權人應自發現欺詐後六年內行使該權利。但是,排除了潛在債權人行使該權利。而香港則是增加了兩種信託無效的情況,一是設立人在被判個人破產的兩年前設立的信託無效;二是在設立人個人破產情況下,債權人能夠證明十年內設立的信託在設立時是有足夠資產償還債務的,即可挑戰該信託。30

30 引用自http://www.wealthplus.org.cn/NewsSt/596.html。

信託法演化至今,有很多信託屬地大家已耳熟能詳,例如新加坡、百慕達、開曼群島、科克群島、英屬維京群島等等。以英屬維京群島為例,該國家在2003年公布了「2003年維爾京群島特別信託法」(VISTA-Virgin Islands Special Trust Act 2003),規定客戶可以授予人的身分設立信託,並將其在BVI公司中的股份轉移到信託中,客戶可以繼續擔任BVI公司的董事,這樣同時既可以繼續有效地控制公司的業務,又不受託人干預。在VISTA信託的架構下,禁止受託人干預BVI公司的管理。除了VISTA信託合約預先規定的情況外,董事對公司資產的管理不受受託公司的束縛。如果公司宣布將向信託支付股息,則根據信託契約的條款將股息分派給受益人。

境外信託一般設立在避稅天堂,顧名思義係將「境外」與「信託」結合在一起,可保障資產免受不可預知的法律訴訟、破產、債權人追索等影響;亦可避免合法或不合法的強佔或政治局勢的不穩定等因素,按照境外信託架構的設計亦可確保財產按照信託人的意願進行分配,進而避免政府干預、強制繼承權、遺囑檢查,以免除遺產承辦手續及費用,甚至免付遺產稅等,例如依百慕達法律所成立的信託屬於永久信託,可以沒有確定信託受益人,只要指定管理人,即可由信託管理人根據信託成立目的來支配,原則上只要沒有被百慕達法院判決無效就屬合法設立,如此運用信託基金不僅能避免財產繼承可能導致的家族財產的分崩離析,又能達到保全家族財富,延續家族企業的目的;另外由於離岸地區的司法制度具備高度獨立性、隱私性極高,該地區原則上均不承認其他國家的判決,即可能會發生法院判決離岸信託無效,該離岸信託運作不受影響的情況,且按照國際慣例,一旦信託進入訴訟程序,多以信託資產所在地的法律為主要判決依據,更強化境外信託的功能;此外境外信託的免稅環境將使得投資收入、資產增值得到雙重的增長,產生更高的回報率,此等均是成立境外信託吸引人的地方。

以臺灣著名王氏家族在百慕達成立的信託為例,在2001~2005年期間,家族資產主要擁有者將逾百億美元資產陸續移入五大境外信託,境外信託為祕密確保上市公司的控制權能掌握於家族中幾個知情人士手中,以保證家族成員在家族資產擁有人死後不能繼承到大量股份,大幅減少資產擁有人遺產,並以海外投資者的名義隱藏真正控制權,使家族中僅一小撮人持有龐大全球商業王國的資產並避過臺灣當局的監管。

一直以來境外信託都被認為有許多資產規劃優勢,然現今國際局勢改變,過去境外信託的優點已經嚴重弱化,有些甚至已轉化為缺點,以下列舉幾項介紹:

1.資產政治風險:過去認為境外信託可以全球布局資產、透過資產國際化、跨境化,可避免政治風險、國家風險。在如今OECD的CRS自動通報生效後,打擊跨境逃稅及維護誠信的納稅稅收體制的CRS建立後,大多數的離岸地區、低稅地都參與了稅務資訊自動交換體系,雖CRS不具有法律效力,但OECD卻要求各國或境外地區修改本地相關法律進行資訊交換適用,離岸受託公司作為消極金融機構,其帳戶所在的銀行需要向稅務機關申報設立人、受託人、受益人的身分資訊,帳戶餘額和帳戶金額等變動資訊,未來效果如何有待觀察。

2.資產保密:過去的境外信託契約無須向政府機構登記,也不必公開披露,資產轉移至受託公司或受託人名下後,信託設立人及受益人的資料及利益均絕對保密。然而在CRS生效後,各國開始要求離岸地區政府提供公司及銀行資訊,資產保密性的優勢也逐漸弱化。

3.資產保障:成立信託可保障資產免受債權人索償或造成債權人發生訴訟不經濟情況。債權人若對信託設立人提起訴訟,如設立人已經成立信託,即使債權人取得他國法院的執行命令,信託設立地亦可能不承認他國法院的執行命令,通常債權人必須前往信託所在的特定地區或國家對設立人提起訴訟,構築了一道讓債權人不易翻越的城牆。然成立境外信託不只有一定費用,境外信託受託公司與境外信託律師收費不斐,因為適用法律的不確定性,未來若要再修改或調整價格門檻高,萬一債權人真的前往離岸地區訴訟,債務人應付訴訟的律師費更是要付出相當大的代價。

4.資產統籌管理:過去認為境外信託能將信託設立人、信託財產設立人、受益人海外資產統一納入一個信託平台管理,簡化資產管理及統一管理,防止後代揮霍敗家、避免家族分崩離析,確保家族財富有序的傳承。然現今離岸地區的控股公司帳戶開立不易,境外信託下的控股公司開立銀行帳戶,即要由境外信託控有各國資產,但因銀行帳戶開立困難,未來要安排所控資產交易資金流程變得非常困難。

5.稅務規劃:過去認為境外信託可透過分紅保單、基金、股票、債券等獲得資金收益減輕甚至豁免本國境內的所得稅、資本利得稅、贈與稅、財產稅、遺產稅等。然情況是境外信託的帳務處理複雜,其中一大考量是,成立境外信託最好在成立第一天就開始進行帳務處理,至少應在有美國受益人時進行帳務處理,否則未來境外信託真正進行收益分配時將無從計算回溯稅,屆時要進行補記帳可謂工程浩大。

6.資產運用:有部分境外信託契約可保有適度的彈性,確保受託人隨外在環境的變遷,仍能為受益人謀求最佳福利。然實際情況是,境外信託常遭有心人士的濫用,如有心利用境外資產保護信託或從事藏匿合法資產以避免稅負,甚至將不法資產用以洗錢,導致一般人對境外信託觀感不佳。

以下將介紹常見美國以外地區境外信託架構:

境外信託的成立主要重點在於受託公司,一般境外信託成立的受託公司可分成兩種,一為私人銀行信託,一為獨立信託公司;大部分私人銀行信託主要是協助客戶理財所成立的理財信託工具。而獨立受託公司亦可再分成兩種,第一種為選擇獨立的信託公司持有資產,但保留主要投資管理權於信託自己,又稱為「指示型信託」(Directed Trust),也就是受託人接受信託保護人或信託投資顧問的指示而進行投資資產的管理,第二種為信託設立人成立自己的私人信託公司,自己管理自己的信託。茲將不同受託公司的架構分別說明如下:

(一)境外銀行信託

即由金融機構所成立的信託部門所管理的家族信託,通常這類屬於投資類型信託,信託資產只接受現金,並且需要按照銀行信託部門的規劃來購買金融商品以獲得較高的回報率。這種信託大部分始於各類型的知名銀行,該銀行會另外設立於信託產品較發達的地區,例如英屬根西島、澤西島、開曼群島、百慕達群島等離岸地區,成立了銀行信託部門(受託公司),取得受託執照來擔任專業受託公司管理信託資產,並使用設立人資產來購買自家推薦的金融理財商品。

然而,這些銀行所提供的境外信託服務亦存在一定侷限性。原則上,受託資產以具流動性、易於變現或便於管理的資產為主,例如:銀行存款、理財產品、保險單,或特定地區(如香港、美國)上市的股票,以及特定地區核發的保單等。至於家族控股公司的股權、營運型公司股權、各國或地區的不動產,或動產資產(如金銀珠寶、翡翠、鑽石、字畫等),通常並不在受託範圍之內。此外,銀行信託合約幾乎全數以英文為法定語言,對於華人信託設立者而言,理解這些專業的信託條款並不容易。在實務上,設立人往往完全依賴銀行理財專員的說明,甚至可能在未充分了解合約內容的情況下,就已完成簽署與資產轉入。此時若要再針對設立人或受益人的權益進行調整,恐怕已為時已晚。因此,在簽訂銀行信託合約時,務必要格外審慎,確保充分理解所有內容與權益安排。

這些境外銀行信託,大體來說有幾個特點:

1.設立人為第一順位的受益人:通常會以設立人意願書(Letter of Wish)來表達在設立人生前期望,設立人及其配偶作為受益人。

2.信託為不可撤銷信託:由於銀行協助客戶設立信託是為了達到可以管理資產的目的,所以通常希望客戶不要隨意轉出資金,讓銀行受託資金可穩定停留於信託中;這時在銀行成立的不可撤銷信託便成為銀行控制客戶資金的最佳工具。同時這些信託的準據法及設立地點通常是開曼群島、英屬根西島、澤西島等離岸地區,一旦發生爭議,客戶多處於被動的劣勢位置,任其宰割。

3.銀行信託成立後,通常會下設一個控股公司:為了方便銀行帳戶開立,這些銀行的行員通常會協助客戶設立一個境外的控股公司,透過這個控股公司在銀行開戶買理財產品,再將控股公司由信託持有。

4.銀行信託有保護人條款:部分金融機構會在合約裡面除了受託人(即銀行信託機構),再加入一個保護人的角色,由設立人或獨立第三者來擔任,此時有關信託的本金或孳息的分配、受託人的解任、信託資產的移轉等,受託人必須接受保護人的指示。這種情況下,雖然是一個不可撤銷的信託,設立人還是可以按自己的意願來控制財產,如此不僅可達到一般成立信託的目的,亦可讓此銀行信託更具彈性,一旦銀行信託在理財方面服務有瑕疵,即可更換受託公司或進行信託資金的轉移或分配。

5.受託銀行具有完整控制權:在此要提醒讀者的是,筆者執業經驗裡面曾經看過設立人完全失去對信託的控制,也就是當資產移入信託以後,受託銀行掌握所有的控制權——包括何時要分配給受益人、何時決定受託人退休或解任以及指派下一任的受託人,這種情況會使得設立人及其子孫雖然享有信託的受益權,但是必須完全任由受託機構來決定分配機制,無形中已經完全被受託銀行所牽制,甚至信託成立了數年,設立人及其子孫未曾與受託人碰過面,完全受私人理財專員所操控,導致發生信託中之資產被掏空了,全數用於提供擔保借出資金作為他用,委託人或保護人還完全不知曉。

不同的境外銀行信託,對於信託資產管理、分配有著不同規定,當信託設立人欲設立離岸銀行信託時應審慎詳閱受託銀行所提供的信託合約,詳細了解信託設立人、信託保護人(部分銀行信託合約不允許設立信託保護人)或信託受益人,在此信託設立後對此信託的相關權利義務,否則當信託合約一旦簽訂,合約條款一面倒、完全傾向受託人,受託公司(銀行)有全面主導權,可完全決定信託財產或孳息的分配,屆時信託設立人、保護人、或受益人則必須完全聽從受託人(銀行),如此信託資產可能長久被受託人所掌控,引發嚴重信託糾紛,如梅艷芳於2003年12月(即去世前一個月)於滙豐銀行成立的財產信託基金,梅媽及梅艷芳兩名姪女和兩名外甥是受益人,其後信託出現問題,五名受益人要求終止信託、交代帳目,但遭滙豐銀行拒絕,必需到信託註冊地英屬開曼群島取得法院判決方可進行。

除了合約條款一面倒、受託公司(銀行)有全面主導權,並可能有權完全決定信託財產分配缺點以外,當受託銀行有完整控制權卻因疏忽未盡監管義務時,就可能無法防堵他人惡意移轉信託資產,尤其當該人是同樣熟悉該銀行信託架構的銀行內部人員,更需要受託銀行發揮監督者的角色而非因為是同集團公司且有合作關係的同事而怠於監管,以筆者近期遇到案件說明,該案件的架構如下:

設立人於20多年前於澤西島設立一家族信託,兒子為受益人,受託人為D銀行設立且有控制權的受託公司,家族信託下持有A控股公司,A控股公司持有位於BVI的B控股公司,董事會與A控股公司成員相同。設立人近期收到D銀行通知,20多年來為設立人家族提供財務管理服務的理財專員G於近期失聯,設立人察覺有異開始查帳,發現數年間,D銀行多次貸款給受益人,並該貸款是以家族信託內資產為擔保,貸款加利息已累計數千萬美元,D銀行出示設立人同意受託公司以信託下資產擔保受益人借款的文件,借款合約上有受益人簽名,然受益人表示並無向D銀行借款,亦不清楚為何自己的簽名會出現在借款合約上。

受益人基於對G的信任,多年來家族資產管理以及D銀行來往的文件皆聽信於G,當初貸款及開戶也不疑有他的簽名,G不僅手上有受益人的個人身分資料,也掌握受益人帳戶的操作權限,以受益人名義貸款的數千萬,該貸款進入受益人於D銀行帳戶後分別轉入受益人的H銀行帳戶以及第三方帳戶,後受益人的H銀行帳戶金流也轉入另一第三人帳戶,至此數千萬美元的貸款全數轉至第三方帳戶,而設立人及受益人請求D銀行調查時,G已經消失。

在本案中,受託公司不僅在要求質押信託資產以擔保受益人貸款時未能向受益人或設立人確認,甚至讓設立人簽署同意受託公司以信託資產質押貸款的文件,進而撇清自身的監督管理責任,最終貸款落入第三人手中,信託甚至面臨以資產清償貸款的窘境,終究違反了設立人成立信託傳承家族財富之初衷。

筆者過去研究數個私人銀行信託合約,茲藉由以下兩者私人銀行信託合約,將境外銀行信託對信託設立人、保護人或其受益人有著不同規定,分析差異比較如下:

(二)境外受託公司信託

即由設立人成立一個信託,將資產移轉到離岸控股公司後,委託給境外受託公司(一般會選用免稅的離岸地區受託公司)管理擔任受託人,透過信託合約將資產轉移給受益人,目前除在各個離岸地區均有此類專業受託公司提供此服務,另外新加坡、香港亦有此類受託公司。以BVI信託為例,依據BVI VISTA信託的規則,由設立人於英屬維京群島等屬地設立一個家族信託,並將BVI公司股份轉移到該BVI信託,根據該屬地的商業公司法(BVI Business Companies Act 2004),對所有BVI的商業公司,除了法定每年應繳的登記費用,其餘所有業務收入和盈餘均免徵BVI本地的各項稅款,包含商業公司的任何股份和債券等相關的資本利得。當透過設立信託讓受託人持有BVI公司股權,而任何管轄區中的任何資產都可以由 BVI 控股公司來持有,則可實現國際資產的集中化。商業公司股份無BVI本地的遺產稅、遺贈稅或其他繼承方面的稅收(設立人及受益人還需要留意其稅務居所國稅務責任)。

(三)私人受託公司

近十年來,由於部分信託設立人可能仍對將價值數億、甚至上百億的家族控股公司股權全數委託給不認識的專業受託公司有所疑慮,希望信託的管理與運營來自家族內部成員並控有話語權,以及制度化的後期管理,「私人信託公司」(Private Trust Company, PTC)便成為主流;設立人即為企業的實際控制人可以安排其家庭成員與專業顧問,甚至在不違背信託權力隔離的立法本意上,設立人本人亦擔任私人信託公司的成員之一,以掌控和監督受託人未來的信託運作。