案例十一:不可不防來自枕邊人的資產覬覦和詐欺

《案例分析》

女藝人姚小姐因夥同情人潘先生騙光丈夫財產,最後被丈夫連刺三刀身亡,隨後丈夫紀先生跟著自殺身亡。姚小姐是一名年輕的影視劇女演員,曾擔任多部作品的「女主角」,也多次獲得影視劇專業獎項,早在電影學院時姚小姐經人介紹就認識了大他20歲的紀先生。紀先生是從玩股票債券起家的商人,是個身價幾十億的富豪,那時已有妻小,待姚小姐大學畢業後,紀先生毅然和前妻離婚,被前妻分走一半財產後與姚小姐領取了結婚證書。

婚後兩人相處恩愛並育有一子,因年紀差距大紀先生極其疼愛妻子,不僅贈予多部名車和多處豪宅,其大部分資產也都放在妻子名下,以獲取妻子的歡心。夫妻兩人希望孩子將來能接受更優質的教育,於是紀先生給妻子和孩子辦理了美國移民,使得妻小都擁有了美國綠卡身分。當孩子在國內讀完小學,夫妻兩人便將兒子送往美國私立初中讀書,而姚小姐則留在中國陪伴丈夫。

某日紀先生在商宴中結識一名自稱政府高層的兒子的商人潘先生,宴席中兩人相談甚歡。隨後,紀先生參與投資潘先生推薦的某處房產專案,因為商業合作關係,不久姚小姐也和這位丈夫的商業合作夥伴潘先生相識。長期的商業應酬和接觸,姚小姐和潘先生暗生情愫,私底下往來也越來越密切,最終發展成了「婚外情」。潘先生於是慫恿姚小姐一同計畫騙光紀先生財產然後離婚,兩人再結婚,之後便合謀設計編造了數億的驚天騙局。

潘先生編造虛假的數億元的政府拆遷專案,並且說服紀先生出錢投資參與專案合作。因在此之前,潘先生曾經向紀先生推薦購買某處房產,使其從中獲利頗高,這個「甜頭」讓紀先生相信潘先生確實有能力,可以合作。紀先生答應投資後,潘先生告知前期需要資金墊付用以疏通關係,紀先生覺得自己不便出面,於是讓妻子協助潘先生。隨後,潘先生陸續從紀先生處獲得千萬資金用於疏通關係和前期項目投資款,而姚小姐也會定期向丈夫匯報見到了哪些高層,因紀先生對妻子深信不疑,對這個專案也就沒了防心。

之後半年裡,姚小姐時常責怪丈夫陪伴太少,夫妻倆在生活中經常因意見不合而發生爭執,兩人於是分居生活。由於拆遷專案遲遲沒有進展,紀先生等待了半年不見其動靜,便找潘先生想要回前期墊付款和投資款,而潘先生以專案失敗為由拒絕歸還。於是紀先生憤而報警,潘先生因涉嫌詐騙罪遭到警方刑拘,經過警方參與調查,其和姚小姐的婚外情關係也因此曝光,隨即姚小姐向丈夫提出離婚的訴求。

這場家庭悲劇發生的前一天,紀先生接到警方電話要求提供潘先生詐騙的證據,並告知如果證據不足警方將會放人。第二天潘先生被取保候審並見形勢對自己有利,便讓姚小姐逼著丈夫答應離婚,紀先生氣憤之下以談離婚條件為名約出妻子,二話不說連刺姚小姐三刀,令其當場身亡,紀先生隨後也跟著自殺,救護車上搶救無效。潘先生因此再次被警方刑事拘捕,而詐騙案再次被審理,最終法院多次審理此案,潘先生以詐騙罪被判有期徒刑,並被追回部分詐騙錢款。

《問題思考》

《解決方案》

中國《婚姻法》在夫妻共同財產分割上,以雙方協定為原則,協定不成時,由人民法院根據財產的具體情況,照顧子女和女方權益判決,所以紀先生在第一段婚姻關係結束時,被第一任妻子分走一半財產。建議其應該利用家族信託優勢,在第二段婚姻前將部分財產通過信託進行隔離保護,以達到保護自身財富不因離婚而造成財產分割問題或婚姻裡不可預料的變故而大大縮水。但中國的信託目前還有一些正在逐步完善中的法條,因此需要謹慎挑選適合的信託。另外紀先生的兒子從小移民美國,將來要繼承父母的鉅額資產,就涉及美國高達40%的遺產稅問題,因此紀先生可以在信託協議中設定多樣化、個性化的傳承條款,按照家庭情況合理分配資產,即便婚姻關係破裂或是家庭發生變故也不會影響財富的完整傳承,從而確保子孫後代或其指定的其他受益人衣食無憂。

紀先生作為商人,應當知道投資往往是一把「雙刃劍」有利必有弊,投資者面臨著可能無法按期或不能收回投資報酬的風險,也可能因投資失敗導致破產。因此紀先生應該對自己名下的財產做出合理的規劃,例如將部分資產放進信託裡,信託一經有效成立,信託財產即從委託人、受託人和受益人的自有資產中分離出來,而成為獨立運作的資產,這樣可以保障辛苦積累的財富不受各種不善因素的影響,能夠保證其安全性,從而優化資產配置達到規避和分散風險。

案例十二:保險與不可撤銷信託結合的雙重魅力

《案例分析》

中國浙江的陳女士出身富裕,婚後又與從商的丈夫相輔相成,坐賈行商、互補互益,使得家庭在過去二、三十年中不斷積累財富。夫妻感情融洽,有一雙子女,皆不負所望,並且被視為未來企業的擔當。本以為這是一樁單純的稅務諮詢案例,起初陳女士表示,為了子女教育,讓孩子們取得綠卡,她與先生因無法適應當地生活與習慣,最終選擇放棄定居美國。起初看似只是單純涉及美國稅務的安排,深入了解才發現,陳女士真正的擔憂在於女兒的婚姻——女兒現已定居加州,嫁給了一位體面但不務正業的男子。為了女兒的未來及保障,陳女士希望透過專業諮詢,尋求一個合適的保險規劃方式,藉此在不干預女兒生活的狀況下,協助其穩定家庭並避免潛在的風險。

據悉,中國某家保險公司曾推出一款別具話題性的「女性專屬保險」,顧名思義,此產品是專門為女性設計。獨特之處在於它以「婚姻關係存續」作為保障條件,旨在彰顯丈夫對家庭的責任感與承諾。也就是說,投保期間若夫妻關係仍維持,妻子即可成為保險的唯一受益人,間接將「婚姻」作為保險標的,頗具創意,也引發不少討論。在業界私下,這類產品甚至被戲稱為「防小三險」,因為其設計初衷某種程度上具備鞏固婚姻與保障配偶利益的功能。這一特殊保險案例,也讓人重新認識到保險設計的彈性與多元可能。

如同多數中國父母一般,陳女士對女兒的期望甚高,尤其希望她在學階段能專注課業、不受干擾。女兒不負母親的期望,學歷層層攀升,一路從本科念到研究所。然而,也許正因長時間待在象牙塔中,缺乏社會歷練,女兒踏入社會後卻在擇偶上判斷失準。深入瞭解後才知道,陳女士的女婿不僅不務正業,還對他人暴力相向。陳女士不只擔心女兒的人身安全,還因為兩人已經結婚,除對於財產的保護是重中之重,女兒的婚姻風險更為難斷。

深入了解後,陳女士才驚覺女婿不僅遊手好閒,甚至有對他人施以暴力的紀錄。這讓她憂心忡忡,不僅擔心女兒的人身安全,也因兩人已正式結為夫妻,更加在意婚後財產的風險與保護。對陳女士而言,這段婚姻不僅難以介入,更難以抉擇,是情感與理智間極為棘手的兩難。

《問題思考》

《解決方案》

陳女士想要達到多重目標,既想要將現金資產傳給女兒,又想讓女婿沒有機會搶奪其資產,也不想要檯面上破壞女兒的婚姻,著實有些難度。首先可能會考慮的是婚前協定,不過婚前協定的執行有各種限制;例如至少需要七天來審閱協議,另外夫妻雙方都需要委任律師,而且在婚姻出現問題後容易受到挑戰,但如果搭配其他工具便可以達到目的,其中包含了保險與信託。

建議陳女士先買一份保險並做為要保人(Proposer),這個保險是以女兒的丈夫作為被保險人(Insured),而受益人(Beneficiary)為女兒。這樣一來女兒將在丈夫死後可取得一筆較為龐大的現金,女婿對陳女士的金錢將沒有任何請求權,此步驟已經在某種程度上將資產傳承獨立出來。又為了防止陳女士的死亡風險,想讓其預計分給女兒的資產,得以直接傳承給女兒本人,並成為其家庭的財物,建議可用「不可撤銷人壽保險信託」將保險交付信託中。好處是除了可以買更好槓桿的美國保險以外,陳女士可以先將現金交付信託,讓這筆現金與所有人都切開來。最後,信託的受益人可以是陳女士的女兒或是孫子女,一舉解決其困擾。

由於陳女士的情況特殊,保險的特性反而可以發揮保護作用。在本案例中建議陳女士買一份保單以女婿作為被保險人,再讓女兒作為受益人,第一步完成其想將資產安心放到女兒名下的想法。但其實這樣的解決方案都是次等的,建議一開始就對於子女婚姻風險做評估與協助防範才是上策,如今木已成舟,補救的方法除了使用保險再加上信託的輔助,可讓整個傳承更為安全有保障。

案例十三:美國施行「全球金融資產申報(FBAR)」的後遺症──美國稅籍身分的恐慌

《案例分析》

FBAR多年未申報,如選擇自首計畫,會面臨未揭露資產罰款27.5%;如選擇特赦計畫,擔心會有被認定為「蓄意」(willful)的問題;如不做任何處理,又寢食難安。究竟該如何處理?孔先生是早期移民美國的中國人,在獲得美國加州大學的博士學位後,孔先生回到中國成立了自己的半導體生產公司。公司主要致力於半導體晶片的研發和生產,以中國東南沿海地區作為主要市場,逐漸發展為亞太地區高精密儀器的主要配件供應商。對於美國稅的申報,孔先生自認為美國稅表並不複雜,在朋友的幫助下自己填了份稅表就遞交了,這種情況延續了若干年。

孔先生雖然按時繳稅,但卻不知道還有申報FBAR的義務。若干年後,考慮到個人財富的保全和傳承問題,孔先生開始思考通過美國信託來規劃個人及家族財富,這時候,他才意識到名下有境外帳戶的資訊並沒有揭露給美國,而這些資金一旦轉入信託中,則暴露了未揭露的事實。孔先生在整理名下海外(非美國)金融帳戶時,發現還有兩個新開設的帳戶不但沒有在FBAR中揭露,在稅表上也沒有揭露出來。帳戶主要涉及公司前一階段的分紅以及自己賣出股份所獲得的收益,最高金額竟然高達2,000萬人民幣。經過美國稅務專家就FBAR揭露的門檻、要求以及相關責罰的講解後,孔先生一方面猶豫該如何處理FBAR遺留的問題,另一方面又希望這些未揭露的財富能夠傳承給後代。

21世紀初,中國經濟特別是民營經濟蓬勃發展,在此機緣下很多民營企業家積極運營自己的公司逐漸積累了鉅額財富,更有甚者一夜暴富。這些企業家大多也跟隨移民美國的浪潮參與EB-5移民計畫,經過幾年的排期等待終於拿到綠卡,在登陸美國的那一天起,該企業家們成為美國稅務居民,在符合申報條件下需完成兩個任務。第一個任務是向美國稅務局提交稅表(例如1040表),申報美國稅並揭露境外金融帳號資訊(8938表);第二個任務則是向美國財政局揭露其海外金融帳戶(申報FBAR)。

很多情況下新移民對申報美國稅並繳納美國稅金有較強意願與認知,但對於金融帳戶的揭露(特別是FBAR的揭露)卻容易忽略。主要原因很可能是繳稅和申報FBAR的表格非由同一個系統管理(前者向美國稅務局申報,而後者向美國財政部申報)。另外,很多案例顯示一旦FBAR的揭露出現問題,往往能推測出美國稅的申報也出現問題,較常見的原因是遺漏揭露的金融帳戶產生的利得收入未能正確計算在總所得中。

在此先談新移民登陸美國後的第二個任務:揭露FBAR出現問題的情況。就FBAR的揭露而言,犯錯誤的行為從當事人的個人意願上講起,可以分為「非蓄意(Non-willful)」和「蓄意(Willful)」。美國國稅局對於上述兩種情況犯錯誤的處罰是有區別的:對於前者(非蓄意)的處罰較輕,而針對後者(蓄意)卻有很重的責罰。例如對於蓄意隱瞞或者漏報FBAR,最重的責罰是帳戶餘額的50%的罰金或者10萬美元(取兩者較大值),再加上刑事處罰。因此當事人犯錯的主觀意願是無意還是有意,會導致截然不同的處罰。對於非蓄意和蓄意的責罰總結辦法說明可參考《最新美國報稅與海外財產揭露》第40題。

正如上文所述第二個任務有錯,也暗示第一個任務可能也有錯。對於第一個任務出現了錯誤,特別是針對海外金融帳戶沒有正確揭露的情況下,美國國務局(IRS)提供了多種應對方案,較常見的是「自首計畫(Overseas Voluntary Disclosure Program, OVDP)」(本方案已於2018年9月28日停止施行)和「特赦計畫(Streamlined Filing Compliance Procedures, SFCP)」,簡單來說後者是前者的精簡版本。

在罰金方面,OVDP除了補報或者修正稅表及FBAR;補繳稅金及利息罰金外,會面臨未揭露資產罰款27.5%,而「特赦計畫」主要通過補報或者修正稅表及FBAR,補繳稅金及利息罰金,至於是否有5%的罰款會根據申報人是在美國境內還是境外而定(若在美國境外,則沒有罰款)。但納稅人必須是「非蓄意(Non-willful)」的行為才可以選擇特赦計畫。這是因為特赦計畫是為了讓納稅義務人不必走OVDP程式,同時減輕IRS行政程序,故納稅人必須是「非蓄意(Non-willful)」的狀態。當納稅人選擇特赦計畫的同時不須經過刑事調查,且所有遞交資料將不會經過IRS的檢驗,但是因為「非蓄意」一詞留著爭議的空間,如果自認有蓄意情況,即有刑事風險的納稅義務人,只有參加OVDP才能獲得刑事上的保護。

《問題思考》

《解決方案》

對孔先生而言,釐清其未申報FBAR(海外金融帳戶報告)的具體原因,是處理此事的關鍵。若有明確證據顯示孔先生對FBAR的申報標準與規定已充分瞭解,卻仍未進行申報,則可被認定為「蓄意未揭露」。在此情況下,建議孔先生考慮參加自首計畫,雖然需要繳納未揭露帳戶資產27.5%的一次性罰款,但能避免更嚴重的刑事責任與更高額的罰金。反之,若無證據證明其蓄意違規,且能提供支持其「非蓄意疏漏」的合理解釋與證據,則可透過簡化特赦程序來補報FBAR,進而解決申報義務的問題,所承擔的法律風險與成本相對較低。

一旦FBAR的問題妥善處理後,孔先生便可著手規劃個人與家族的財富傳承。根據目前的稅務法規,建議孔先生考慮以個人名義在美國設立不可撤銷信託,合理運用2025年個人終身贈與免稅額1,399萬美元,將相當於2,000萬人民幣(約合303萬美元)的現金,以贈與方式轉入信託架構中,藉此達成資產隔離與代際傳承的目標,並在稅務合規的前提下,提升資產配置的靈活性與穩定性。

案例十四:為保護資產跳出一個火坑,又進到另一個更大的火坑

《案例分析》

汪先生出身寒門,因家境困難早早輟學,為了生計在一家紡織廠打工。憑藉好人緣又善管理,在紡織廠重組時被推薦升任為廠長,並成功將紡織廠轉型為自主經營的私人企業。在汪先生的帶領下,企業透過創新銷售模式,不僅有效擴大營運規模,也解決了長期困擾的資金回籠問題;同時積極投入設備升級與技術改造,不斷提升產品品質,使紡織廠逐步成為市場上的領軍品牌。從當年的打工仔蛻變為改革開放浪潮中憑雙手打拚致富的代表人物,汪先生現已累積逾數億元資產,其中可靈活動用的資金超過8,000萬人民幣,堪稱白手起家的典範。為了讓下一代擁有更優質的教育資源與生活環境,汪先生積極規劃家族的國際化發展,最終決定參與美國EB-5投資移民計畫,目前已成功取得全家(包括妻子與兩名子女)的美國綠卡,邁向新階段的人生與事業布局。

但不知從哪個朋友打聽到的消息,說有錢人大多把資產放在美國以獲得更多的庇護。汪先生也不甘落後而跟進,通過「螞蟻搬家」式的轉帳,其名下資產被陸續轉移至汪先生及妻子的美國個人帳戶名下,總計高達約3,000萬美元(其中有40%原屬於汪先生的父母,另外60%則屬於汪先生夫妻);其中有300萬美元是以汪母(非美國身分)的名字購買了加州的房產。汪先生自認為這些錢可以幫助一家在美國擁有更好的生活,而且不用擔心留在國內遇到各式各樣的風險。但是又有朋友對汪先生提及到,美國的遺產贈與稅有免稅額額度的問題,每人終身免稅額大概1,399萬美元(此為2025年),汪先生因此感到十分擔憂,但該名朋友又無法更詳細地解釋會產生甚麼樣的影響。

於是在汪先生向稅務專家諮詢關於美國遺產贈與稅的相關資訊後,瞭解到每個人超過1,399萬美元(2025年)以上的資產,若涉及贈與遺產稅將面臨約40%的稅率,由於轉入美國的財產已超過1,118萬美元,雖躲過中國的稅收卻避免不了美國的遺產贈與稅,汪先生為此夜夜難眠感到懊悔不已。

《問題思考》

以汪先生的案例而言,是否單純的將名下資產轉移至美國就算安全了?也許從資產安全上考慮是「安全」了,但從稅務風險上考慮,是否安全呢?除了從1,399萬額度來考慮(即控制名下資產的規模外),是否有更好的辦法既能保護資產又不用擔心遺產贈與稅呢?另外汪母名下300萬美元的房產又會涉及什麼美國稅務問題呢?

《解決方案》

汪先生通過辛苦經營所掙的資金,經過一番努力運作使其大部分都停留在美國境內。由於汪先生欠缺美國遺產贈與稅的相關知識,其在資產全球配置的過程中難以全盤周密考慮,單方面認為只要將資產轉進美國就安全了;殊不知還有贈與稅和遺產稅在等著。汪先生在獲取相關知識和資訊的過程中,未能向稅務專家請教專業知識,而只是向朋友聽到相關資訊就盲目操作,因此進一步造成他對事件判斷失準,而感到後悔不已。

此案例涉及到移民前的資產規劃、移民後的贈與安排,以達到資產全球化的合理配置。更需要借助信託等工具來做一個全球的資產架構。關於通過設立信託來規劃,在資產轉帳之前,汪先生可以從以下兩種方法考慮。

首先是由汪先生的長輩(非美國稅務居民)設立美國不可撤銷信託,因為3,000萬美元的40%來自汪先生父母的積蓄,這部分資金若轉帳至汪先生的名下,則增加了汪先生名下資金的規模,這就已經超過了1,399萬美元;對於汪先生名下的資金,超過1,399萬美元的部分若贈與他人則涉及美國贈與稅,稅率將接近40%。

然而,若汪先生的長輩直接設立美國不可撤銷信託,將積蓄通過贈與的方式轉帳至不可撤銷信託,則資金的所有權將屬於信託而不屬於汪先生,也不會計入汪先生名下,自然也不會像上述那樣增加汪先生名下的資金規模。接著由汪先生夫妻兩人來設立生前信託,鑒於本例3,000萬美元的資金中有60%屬於夫妻倆,總計1,800萬美元。其中原本屬於汪先生的約1,000萬美元,屬於妻子的約800萬美元。鑒於以上情況,在資金轉帳以後,汪先生和妻子可以考慮設立生前信託。

而汪母身為非美國稅務居民,在美國境內其名下300萬美元的房產,在沒有其它前期規劃的情況下,汪母一旦過世將會產生遺產稅。鑒於非美國人的免稅額度只有6萬美元,扣抵後的餘額294萬美元則會產生高額遺產稅,若汪母及汪先生能夠提前諮詢稅務專家的意見,做好規劃再購置房地產,則會有截然不同的結果。

案例十五:個人身分與資產躍升國際化的規劃和順序

《案例分析》

梁先生在醫療器械領域可謂白手起家,從最初替別人跑腿做銷售到設立自己的銷售公司,再到建立自己的生產基地,梁先生的事業可謂順風順水。也因為梁先生獨到的眼光看準了中國地區逐漸擴大的醫療、物流,和電商服務需求,在擴建自己醫療器械集團公司的同時,又在物流業和電商服務業不斷擴張其商業版圖。目前保守估計梁先生的資產規模達23億人民幣,這些資產主要位於中國境內。梁先生不僅事業成功,家庭關係也很和睦。梁先生和胡女士婚後育有一男一女,男孩如今正在上初中,小女兒剛開始上小學。胡女士則辭去工作專心當起了賢內助相夫教子。為了未來提供子女更好、更多元的教育機會,梁先生正在考慮是否通過移民計畫移民美國,計畫拿到綠卡的時候(往往要經過幾年的排期等待),子女正好可以去美國接受高等教育。

梁先生本身有多個目標,第一是壯大自己的企業,靠著IPO招攬投資,上市後吸引人才。第二要將資產國際化,其企業考慮在香港、美國、歐洲等地設立分公司,預計公司所生產的醫療器械出售到歐洲國家,銷售收入則會集中在香港公司。最後身為中國與美國稅務居民雙重身分的梁先生,他的個人稅務規劃也是一個重點。

最近梁先生和投資銀行的相關人員,討論其集團公司名下電商服務平臺的上市計畫。按照討論的結果,將先對電商服務平臺進行估值,之後於香港上市。梁先生卻在此時約見美國稅務專家,希望結合名下公司預計香港上市和美國移民計畫來分析未來可能的稅務風險,以及瞭解資產國際化的規劃方向和方式。

梁先生的情況在中國不算罕見。中國作為全球第二大GDP的國家,孕育出越來越多資產達到億元人民幣規模的精英企業家。他們大多受過高等教育,在商場上具有獨到眼光、在行業上獨樹一幟,不但解決了當地的就業問題也積累了個人財富,羨煞眾人。這些企業家有許多人往往通過個人努力辛苦賺得第一桶金,之後便逐步擴大自己的商業領域,再經過行業整合積極尋求在A股上市,或者鑒於上市的目標不同而選擇香港上市。在家庭和個人方面,他們往往有強烈的移民傾向,主要是為了享受更好的生活環境和為下一代創造更好的教育環境。

但隨著公司業務的發展和個人財富積累的增加,特別是當身分轉變為美國綠卡身分的時候,需要考慮美國遺產和贈與稅的稅務風險。以梁先生為例,一旦公司未來在香港上市,梁先生的資產將大幅增值,而這些資產卻主要集中在中國境內。如果資產主要集中在中國境內,則很難向資產國際化方向發展。另一方面,一旦梁先生確定了移民美國或者拿到美國綠卡,梁先生不但需要面對中國的稅務法規,並且不得不結合美國稅務的法規,整體考慮自己名下不斷增長的資產。這也是為什麼梁先生需要尋求美國稅務專家的幫助,對其名下資產進行合理規劃,以面對未來可能涉及的贈與稅和遺產稅。

《問題思考》

《解決方案》

以梁先生目前的狀況,建議將資產國際化放在個人身分國際化之前,因為一旦個人身分國際化,將或多或少涉及不同國家的稅務問題,更會對個人資產國際化的規劃產生阻礙或者限制。另外一旦資產在香港上市後將大幅增值,上市前需在對的時間點尋求專業理財規劃,以合理規避未來鉅額的所得稅和遺贈稅,有效方法如設立信託。

對於資產國際化的規劃方式,有如下建議:

梁先生可以考慮在電商平臺發展前期,和境外優秀投資者合作;通過已有的境外公司或者設立境外公司來控股電商平臺。如此安排可以搭建跨境平臺,達到其部分資產國際化的目的。在上市過程中,即使資產規模迅速增長,也能有效的避免全部資產集中在中國境內。但若梁先生獲得美國綠卡,則不得不考慮遺產稅和贈與稅,那麼梁先生可以考慮進一步設立美國不可撤銷信託,將部分股權通過贈與的方式贈與給美國不可撤銷信託。因為不可撤銷信託內的資產不再屬於設立人,因此在很大程度上,梁先生這部分的資產將不需要面對遺產稅和贈與稅。

案例十六:使用長輩外國身分在美國大量置產卻造成財富傳承窘境

《案例分析》

過去二十年來,隨著中國經濟快速成長,國內的投資專案已滿足不了高資產民眾,他們進而尋求海外投資來進行資產的全球配置。房產一向是中國人投資目標首選,所謂有土斯有財,中國人對於房產的偏愛一直都是異常的熱烈,隨著國內房產的價格已來到相對高點,進而將房產目標移向歐美地區。再加上近幾年的移民熱潮,導致許多中國民眾將購買房產和投資移民作為一個基本的配套,當提出投資移民的申請,接著就是尋找哪兒有好的房產目標,不僅做為一個投資目標,取得綠卡後也能作為登陸美國的落腳處。讓小孩不論是求學、生活都能有安穩的居所,所以購買房產對於新移民家庭來說,可說是一舉數得的投資。

王女士是一家上海建設公司的老總,早些年從事電子零件貿易活動,與先生兩人兢兢業業、腳踏實地的在中國及海外積累了可觀的財富,近幾年又跨足不動產行業,剛好搭上中國房市飛漲的列車,這幾年所獲取的財富可說是能讓子孫三輩子不愁吃穿。夫婦之間感情也相當和睦,並未因為工作忙碌而感情疏離。雖然事業圓滿、家庭和睦,但王女士夫妻倆並不打算讓孩子就此鬆懈,對於子女的教育也是盡心盡力,而孩子也不負眾望,在學習上皆有不錯的成績。隨著孩子漸漸長大,王女士想要給孩子更好的讀書及生活環境,讓其能夠有更寬廣的世界觀,未來不論是回到中國或是留在國外發展,都能夠隨其所好。因此也聽從朋友的建議,辦了所謂美國EB-5投資移民項目,準備移民美國。在移民之前王女士聽說了美國稅相當繁雜,因此特地參加了許多美國稅務的沙龍及講座,設法瞭解美國稅務的相關規定。

經過一番努力,王女士大致上瞭解也獲得許多關於美國稅務的知識,並且認識到對於高資產族群,美國有所謂遺贈稅的規定,在超過一定比例的免稅額後需要繳交高額的遺產稅或贈與稅,並且需要揭露其名下所有美國境外的金融資產。王女士和移民顧問簡單討論後,瞭解到很多人在登陸之前,設法讓名下資產移轉至可信任的親人名下,因為非美國納稅居民是沒有美國遺贈稅的規定,因此可以先將資產移轉,讓自己名下的財產不超過美國遺贈稅的終身免稅額度,在登陸後就無需將移轉至親人名下的財富揭露出來,未來如果身上需要用錢時,再讓外國親友將錢贈與回自己身上,用此方式避免美國遺贈稅可說是簡單、低成本的辦法。因此王女士未經過深思熟慮,立即將部分資產轉讓給其中國母親,並以母親中國人的名義,購置了許多美國境內的房產供出租投資用途。

原以為一切安排合理妥當,但萬萬沒想到經過一年後卻發現事與願違,王女士因報稅緣故認識了專精跨國財產規劃的美國會計師。某天談到因為母親年歲已大,想要將房產轉至小孩名下時,經由會計師提醒,才驚覺原來外國人雖然沒有遺贈稅,但指的是外國人贈與「境外資產」給美國人的情況。外國人在美國持有房產,對於房產本身還是有高額的遺贈稅,並且免稅額僅有6萬美元。

王女士聽聞後有如晴天霹靂,因為如果讓身為中國人的母親持有之房產變現後,將錢匯出境外做贈與來規避遺贈稅的做法;一來該區房產價值正在快速飛漲,現在變現等於少賺了這幾年的獲利;二來母親年紀已大,這些變現之資產勢必需要馬上移轉,但是一時找不到可信賴的人,若回到自己身上加上本身現有的資產,未來必定要繳交高額遺產稅。但是若讓母親直接贈與給孩子,一下子讓年紀還小的孩子獲得這麼多現金,將來未必是好事。且未來變數大,雖然王女士夫妻倆感情和睦,但並無法控制孩子未來所找的另一半,是否和自身一樣夫妻彼此真心對待,或是只是覬覦其龐大資產,但是母親年紀已長,此決定無法置之不理,想到此時王女士不禁潸然淚下……。

《問題思考》

《解決方案》

現在許多新移民在登陸之前已經漸漸瞭解到稅務安排的重要,因此會主動尋找會計師或是稅務專家以尋求稅務意見,試圖在登陸之前做好稅務籌劃,以避免未來遭遇到稅務問題的挑戰。然而有些高資產客戶的資產狀況較複雜,並未透過專業的稅務諮詢,對於自有資產進行全盤的規劃,而是僅從報稅會計師、朋友群或是移民機構的顧問進行簡單的諮詢,瞭解到些許的片面資訊就草率地做了決定,以至於未來遇到不可修正,或是需要付出高額成本的代價。

因此對於高資產家庭而言,移民前找尋專業機構做通盤的財務規劃是必須的成本,也是必要的代價。畢竟對於每一塊錢的資產積累,都是付出心血所獲得的結晶,應發揮最大效益,並且造福自己的後代子孫擁有幸福的生活,不受限於經濟壓力而能夠適性、適才、適所來發揮自我。稅務規劃並非逃漏稅,而是能夠合法避免繳交冤枉錢,讓財富能夠完整的傳承至後代手中,這也是每個辛勤打拚的富一代最大的願望。

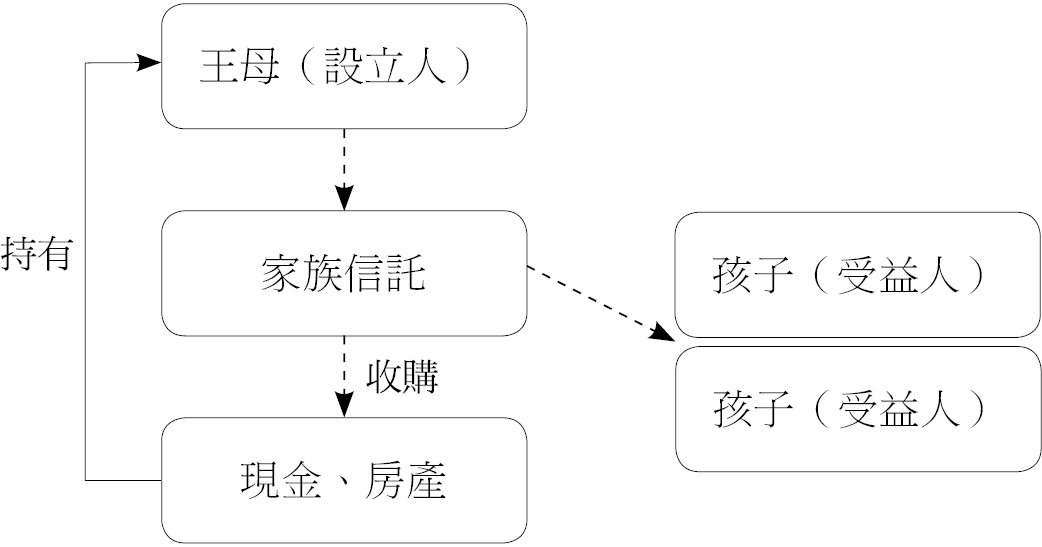

按照王女士的情況,最好的辦法就是讓其母親設立一個家族信託,之後使用信託一次性或分期收購母親名下已購買之房產,讓信託繼續持有這些不動產,之後讓母親將信託收購房產取得的現金全部贈與進信託,之後信託就可以讓王太太和先生在美國進行投資,並且讓信託產生之收益或本金在適當時機再分配給小孩及子孫,做為一個永續經營和傳承的概念,該架構請參見下方圖表:

此信託架構的最大好處在於,房產可從母親名下順利移轉至家族信託,不會有外國人移轉美國境內不動產的高額稅負,並且可以繼續持有房產,並保有對於未來增值部分的受益。另一目的是,王女士夫妻倆還可以持續掌控此信託中的資產,對於最終投資和分配決策保有控制權,除了避免未來孩子不肖、不當的使用或爭奪財產外,未來任何受益人的配偶或債權人,皆不能從此信託中獲得任何一分一毫的資產,並且當孩子長大後,可讓其繼任作為保護人,來繼續管理信託中的財產,而孩子的後代則繼續作為繼任受益人,真正達到所謂「永續傳承、資產保障」的經營規劃。

案例十七:公私不分,財富傳承風險高

《案例分析》

在中國,許多高淨值人士的資產多以企業形式存在。創業初期,他們往往將全部家當投入企業,為了公司的成長與壯大,長期未從企業利潤中提取分紅。於是,大量本應屬於個人的資產便長期滯留於公司體系之內,企業資產與個人資產之間的界線日益模糊。然而,當企業面臨財務風險或經營危機時,這類未經明確隔離的個人資產,法律上仍被視為公司財產,進而需無條件承擔企業的一切債務與風險。結果是,一旦公司出現債務問題,原本應屬於創業者個人多年的心血積累,也可能在瞬間付諸東流,難以挽回。

家族企業的特點就是「肉爛在鍋裡」,子承父業也沒有明確指出「承」到底是股權還是資產,於是一家子人都自然地認為老子的一切都是兒子的,沒有資產分割、沒有遺囑,沒有世代傳承的安排,一旦企業或者個人發生危機,將直接殃及家族產業安全和繼承人資產安全。尤其是如果子女及其婚姻關係未處理好,億萬資產最終有可能成為別人的財富。

賈先生曾是一位迅速致富的千萬富翁,卻也在一夕之間失去所有財富,其經歷成為眾多企業家的深刻警示。學業完成後,賈先生一帆風順,最初隨兄長從事建築工程監理工作,積累了寶貴的實務經驗與人脈資源。隨後他自立門戶,憑藉既有的關係網開啟創業之路,短短五年間迅速累積千萬資產,事業風生水起。然而,創業初期的財務處理卻埋下隱患。賈先生將所有家當投入企業,未對個人財產與公司資產進行明確區分,將企業資金存入個人帳戶,存款用的是自己名義,貸款則以公司名義操作,導致財務邊界混淆不清。致富後的賈先生開始過著極盡奢華的生活——成為當地最早擁有賓士車的富豪之一,購置多處高端別墅,甚至在孩子的「滿月酒」上豪擲數百萬,宴請數百桌賓客,場面盛大。此外,他還於香港購買高額人壽保單,並在私人銀行開立帳戶,配置多項理財商品。

然而,金融危機突如其來,賈先生因未能及時採取風險控管措施,導致企業迅速陷入財務崩潰。累計超過億元的工程款無法收回,對外債務高達七、八千萬,包括員工工資、材料費與供應商欠款等,債權人接連上門追討,場面混亂不堪。在法院審理過程中,由於賈先生長期將公司資產與個人財產混用,無法提供清晰證據證明兩者彼此獨立,法院最終認定其資產無法依法隔離,判決將賈先生名下的高檔別墅、豪車及公司資產一併列為可執行財產,用以清償債務。

此外,法院亦要求賈先生解約其持有的香港高額保單,變現在境外私人銀行的理財產品,並將資金匯回中國,以補足債務缺口。原本風光無限的企業家,最終因資產未妥善隔離與風險控制失當而一敗塗地,令人不勝唏噓。

賈先生早期抱因心存僥倖,誤以為中國法院無法掌握其在香港的資產情況,然而《共同申報準則》(CRS)實施後,香港金融機構需向中國稅務機關自動彙報中國稅務居民於當地持有的保單與銀行資產。這項制度使得賈先生在香港的保單與私人銀行帳戶資金暴露於中國相關部門的視野之下,進一步強化法院要求其處分名下資產以清償債務的依據。

事實上,對所有高淨值人士與成功企業家而言,建立一個穩健的實業可能需歷時數十年、歷經無數心血與努力;但若缺乏風險意識與正確的財務結構,一個錯誤決策足以讓多年累積的成果瞬間化為烏有。

《問題思考》

《解決方案》

在賈先生發家後,他應嚴格按照中國的公司法來經營自己的公司,公私分明。自己個人名下的資產可以委由專業的顧問進行規劃,為自己、家人及其後代做好萬全準備,將自己辛苦打拚來的財富代代傳承下去,還可以避免中國未來可能實行的遺產稅。

在此建議賈先生設立「不可撤銷信託」,將名下資產轉入不可撤銷信託。賈先生可以在信託合約中約定受益人及受益比例、受益人接受財產的年齡、分配財產的收益或本金等內容,達到按照自己的想法來規劃名下財產的分配,而賈先生同時可以擔任該信託的保護人,不會因為財產放入不可撤銷信託卻不受自己控制。

目前多個國家都有信託的業務,其中尤以在美國設立信託有許多好處:美國信託歷史悠久、法律穩定,同時美國並沒有加入CRS。

案例十八:面對理財投資的誘惑與隱性危機該何去何從

《案例分析》

楊先生與葉先生是一家創業公司的合夥人。楊先生現年36歲,離婚後孩子由前妻撫養;葉先生則年僅33歲,新婚不久。兩人皆出身富裕家庭,因專注於事業發展,對個人理財較少關注。經過多年努力,事業穩健成長,公司業績持續亮眼,年年分紅可觀。近期,楊先生更繼承了一筆數額可觀的遺產,財務狀況進一步提升。

某日,楊先生應支行行長邀請前往X銀行辦理業務,寒暄過後,行長安排理財諮詢專員小趙接待他。初次見面,楊先生便對小趙印象深刻——她儀態端莊、氣質出眾,談吐得體。簡短交談後,楊先生感受到小趙的細心與敏銳,覺得她不僅專業且頗有親和力,雙方於是交換了聯絡方式,小趙亦表示,未來若有優質理財產品,將第一時間通知楊先生。

後來,楊先生從行長口中得知,小趙是知名大學研究生畢業,現為X銀行總行儲備幹部,正在支行學習業務同時兼任理財經理。她日常會按主管要求,定期向客戶推送最新理財資訊。楊先生收到簡訊後,時常親自前往櫃檯諮詢,並陸續購買了多項理財產品。隨著互動增多,雙方漸漸熟絡,小趙所推薦的理財產品表現穩健,幾乎都達成預期收益,這也讓楊先生對她的專業能力與誠信愈加信任。

小趙畢業後憑藉自身努力,成功錄取為X銀行總行儲備幹部,並被派駐支行進行輪調。出身普通工薪家庭的她,面對一線城市高昂的生活成本與居高不下的房價,時常感到壓力沉重。此時,大學時期的同學小鄭與她取得聯繫。小鄭在同一城市的一家所謂「金融公司」任職,主要從事理財產品銷售。據其介紹,該公司產品採每日計息制,年化收益率高達15%,且每筆成交皆附帶可觀的銷售提成。小鄭提議,小趙可將這些理財資訊以平日發送銀行簡訊的形式轉發給客戶,暫不透露該產品非銀行推出,而公司方面的提成則可與她五五分成。面對高額提成的誘惑與日益沉重的經濟壓力,加上小鄭的勸說,小趙終於對高額的提成感到動搖,便將該「理財產品」資訊發送給幾位熟識的老客戶,試圖以自身建立的信任關係作為橋樑。然而,此舉已悄然跨越職業操守與法律風險的紅線。

楊先生收到簡訊後並未多加思索,抽空前往銀行,簡單諮詢後便決定購入金額達300萬的理財產品。之後,小鄭依約將高額提成的一半分給了小趙。

數月後,楊先生為了孩子的教育規劃,計畫送其赴美留學,並打算在當地購置房產,遂希望提前贖回理財產品以取得資金。於是他電話聯繫小趙預約辦理贖回事宜。小趙接到電話後心頭一緊,立刻聯繫小鄭,卻驚恐得知該筆投資項目目前因資金周轉困難,暫時無法支付本金與收益。小趙頓時陷入恐慌,意識到事情的嚴重性,最終只能向支行主管坦白經過。支行主管得知後立即上報並報警,經過調查,楊先生的資金投入小鄭公司的產品後又幾經轉帳,目前已無法追蹤其具體去向。案件目前仍在調查階段,但可以確定的是,楊先生的300萬本金暫時已難以追回。

相較之下,合夥人葉先生在個人資產規劃方面則選擇了更為專業、系統的路徑。早在就讀MBA期間,透過講師介紹結識了一家正規的家族辦公室。該家族辦公室根據葉先生的需求與目標,量身定制了一套涵蓋後代教育、金融資產配置、企業投資、遺產規劃與慈善安排的全方位財富管理方案。在子女教育方面,家族辦公室為葉先生提供境內外高端學校優勢介紹及申請輔導;在投資理財方面,根據葉先生的風險偏好合理性分散投資;在資產傳承方面,家族辦公室聯合國際財稅顧問團隊提供跨境稅務及信託的詳細諮詢。在家族辦公室的全程陪伴與專業協助下,葉先生雖專注於事業發展,卻依然得以實現家庭資產的穩健增值,並順利完成人生各階段的規劃與布局。

《問題思考》

《解決方案》

儘管當前金融監管日益趨嚴,防範金融風險已成為監管部門的重要目標,但在高額利益的驅動下,仍不時有如小鄭所在的「無良公司」以高收益、低風險為誘餌,實則進行非法集資、捲走客戶本金。同時,也不乏像小趙這樣涉世未深、經驗不足的年輕理財從業人員,因缺乏判斷力與操守而成為風險的傳遞者。

楊先生目前正值事業上升期,人生亦將迎來新的階段與變化,正是進行財務體系化規劃的關鍵時機。建議在此階段由資深財稅專家介入,協助分析整體資產狀況,量身設計合理的投資結構,從而兼顧風險控管與長期收益。由於楊先生對金融產品了解有限,過去以相對隨意的方式進行理財選擇,一方面僅能獲得一般產品的有限收益,錯失高效資產配置的機會;另一方面,若誤信不法分子或被誤導,則可能面臨血本無歸的風險。

家族辦公室在中國正逐步興起,其核心使命在於協助高淨值家族全面管理與保護財富,以及維繫其長期的商業利益與傳承目標。服務範圍以家族實際需求為出發點,結合資深財稅專家的專業能力,提供量身定制的綜合性管理與諮詢方案。且資深的財稅專家會針對客戶設計合適的境內外家族信託結構、分析大額保單功能、篩選香港及新加坡私人銀行,並在各項資產交易中提出合理節稅方案,也會提供案例分析給出經驗總結。透過短期、中期與長期投資目標的整體考量,家族辦公室將為楊先生量身制定個性化的資產規劃方案,實現財富保值、增值與有序傳承的多重目標。

在眾多財富管理工具中,信託具有獨特的優勢。從以往的國際經驗來看,信託制度的優勢在於:信託制度的核心價值在於其設計中的權力制衡機制——受託人作為資產管理的執行者,具有法律上的獨立性,需以受益人的最大利益為首要考量,並對其他參與資產運作的相關方進行必要的監督與制衡。對於如楊先生這樣資產結構複雜、事業與人生處於發展階段的高淨值人士而言,設立家族信託的好處尤為明顯。即便未來他在創業過程中遭遇經濟困境,或個人生活上出現變化——如再婚、重組家庭等情形——早期設立的信託架構仍可有效保障指定受益人的權益,避免資產因個人變故或外部干擾而受損。

案例十九:「行善噩夢」──行善不易,需有足夠智慧

《案例分析》

現今中國社會,隨著經濟蓬勃發展,富裕人群的數量迅速攀升。但是當人們累積財富之後,隨之而來的是層出不窮的憂慮與思量。有的人雖已年逾古稀,仍牽掛著身有殘疾的子女,為他們的未來生活憂心忡忡;有的人雖子女已成為棟樑之才,獨當一面掌理家業,但仍然以史為鑒為自己家族的基業長青而夜不能寐;也有人年紀尚輕,身兼多職、事務繁忙,卻依然心懷仁善,對慈善事業充滿熱忱,明確表示行善之事一刻也不能等。

本篇將探討的是富人們行善一事。當一個人的財富累積到一定程度,所追求的可能不再是單純的財富累積,因此很多人選擇投身慈善事業,那麼如何行善以發揮實際的功效就成為一個值得深思的議題。

比爾‧蓋茲(Bill Gates)與沃倫‧巴菲特(Warren Buffett)2010年在成功勸說多位美國億萬富翁同伴們捐贈大筆財富之後,兩人一同前往中國、結交中國新生富豪並宣傳慈善價值觀。

陳游標先生是第一個高調回應蓋茲和巴菲特「捐贈誓言」的中國企業家。他在寫給蓋茲和巴菲特的公開信中說道:「在我離開這個世界的時候,將不是捐出一半財富,而是裸捐——向慈善機構捐出自己的全部財產」,陳游標先生認為「在鉅富中死去,是一種恥辱。」根據公開媒體資料,當時陳游標先生的資產估值高達50億元人民幣,這也意味著,若其實現承諾,未來將捐出全部身家,至少達50億元。這一舉動在中國社會引發廣泛關注與討論,也為公益慈善事業注入一股震撼人心的力量。

這本是好意,但此消息在中國立即遭到質疑:「陳游標先生有什麼(不可告人)目的?」「為什麼不把錢留給家人?」

陳游標先生的向善豪言似乎並無得到想像中的讚美,反而遭受輿論道德綁架,並質問其目的。雖然大眾的反應多少是基於人之常情,但現實中又有多少的富人因為怕遭受到社會大眾的質疑而不敢高調進軍慈善事業。反觀當今社會中也不少不在乎外界言論、依然按照自身意願開展其慈善事業的人士,他們不畏懼社會輿論令人欽佩。

《問題思考》

簡而言之設立基金會就是要「有目的」、「有人員」、「有場所」、「有資金」,稱之為「四有」。這條件對於富豪而言其實都不難滿足,但關鍵在於最後一個規定──「原始基金必須為到帳貨幣資金」,實際上就是存入銀行的現金。中國的富豪雖然有錢,但也不一定會認同將所有原始基金做成到帳現金這種極為不經濟、低效的做法。由於這一條規定,陳游標先生試圖用「股權和有價證券等」的行善之路受阻。

《解決方案》

受限於道德爭議與法規制度的不完善,中國富人「有善難行」的現象時有發生。面對這樣的困境,與其因制度掣肘而舉步不前,不如探索一條既高效又可行的替代途徑,實現他們心中真正的公益願景。而家族信託,正是其中極具潛力的一種方式。

家族信託依據信託法律的特殊制度安排,能實現多重目標:不僅可協助家族企業與財富的代際傳承、有效隔離個人與企業風險、進行合理節稅與避稅;同時也可作為激勵與約束後代繼承人的工具,並進一步管理與推動慈善資金的長效運作。透過設計完善的信託結構,富人得以在保障家族財富的同時,實現公益理念的延續與落地。實施家族信託不僅涉及信託計畫的設計,還需要結合財務管理、稅務規劃、法律合規等多領域專業知識的配合。通常由具備整合資源能力的私人銀行牽頭,搭建平台,協調律師、會計師與投資顧問等專業團隊,共同為高淨值家族打造量身訂製的全方位信託解決方案。

在實際的案例當中,客戶可根據自身資產狀況及目的來設立信託,就可以完成其所要目的。在此要再次強調的是,信託可以幫助富人們達成行善的目的,且不止體現在這一代,未來更能達到良好的傳承並規劃更健全的資金流通。因此除了能幫助更多弱勢族群,更能將善意傳遞給自己的後代。

讀者可聽聞到許多諸如此類的社會新聞,今天某富翁因為意外去世,明天某富翁因過勞而亡,後天又一位富翁遭到仇殺等新聞。他們的驟逝往往帶給後代鉅額的財富紛爭,甚至導致家庭的破裂。

所以這是一個危機意識的問題,富人不能等到遇到問題才去採取措施,一切都須以防範為主。行善切勿等待,別在行有餘想行善時,上天卻不給足夠的時間。完善的規劃可以在傳承財富的同時,將善意傳遞給更多社會中需要的人。

- 本章註釋:

1 Taylor, Chris (2015, June 17). 70% of Rich Families Lose Their Wealth by the Second Generation. Money. https://money.com/rich-families-lose-wealth/

2 Ng, Gwynheidi (2017, May 16). One-third of Asia's wealth may change hands in the next five years. CNBC. https://www.cnbc.com/2017/05/16/ultra-wealthy-in-asia-planning-inheritance.html

3 引用日本國稅廳網站 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm。

4本文的「信託」皆是指委託人將財產權移轉或為做其他處分,使受託人依信託契約本旨規定,為受益人的利益或為特定之目的,管理或處分信託財產之關係。