Publications

美國信託與跨境傳承

第四章 常見美國信託

二、設立美國信託的目的與優點:為何選擇在美國成立家族信託

在美國家族信託歷經百年的演變,已經成為一種規劃家族財富傳承的普遍方案,成功協助不少家族長期甚至永續性地管理、保護、傳承甚或拓展家族財富;例如範德比爾特家族(Vanderbilt)、肯尼迪家族(Kennedy)、洛克菲勒家族(Rockefeller)及卡內基家族等,皆為透過家族信託制度成功維繫、傳承家族基業著名之前例,美國之家族信託制度,根據不同家族之情形及需求,得彈性訂定各種不同之內容及條件,利用不同之信託種類、架構或組織,委由個人、信託業者或其他形式之選擇,而形成多種不同態樣之家族信託,以利家族靈活傳承財富,確保家族財產受到妥適之運用及監督,除可防止後代因理財不善而使家族企業之經營陷入困境外,並可透過家族信託之設立達到減輕稅負等效果,此外,美國某些型態之家族信託制度中,有於內部建立良好之集體決策機制者,例如投資委員會(Investment Committees)、分配委員會(Distribution Committees)等,加上經營管理之執行受託人(Administrative Trustee)、信託保護人(Trust Protector)等角色之設計及不同權責之分配,透過委員會與不同角色間之運作機制,將現代公司治理架構導入家族信託中,以有效發揮家族信託制度傳承家族基業之目的。例如,於家族信託之經營管理方面,透過委任信託業者、專業人士擔任執行受託人(Administrative Trustee),就個別家族信託財產進行管理,避免部分家族成員過分干涉家族事業之經營;透過理財投資相關背景之專業人士參與投資委員會(Investment Committees)之決議,有助達成家族財產投資多樣化、審慎評估及分散風險之效果;透過分配委員會(Distribution Committees)之決議,使家族利益分配合理化,並促使家族成員遵守家族規約。

美國稅制在大眾印象中常被認為稅負沉重,且一旦漏報稅可能面臨嚴重後果,甚至有傾家蕩產的風險。然而,實際情況並非如此絕對。在特定條件下,若能妥善運用,美國信託具備多項優勢,已成為全球高資產人士的重要規劃工具。其主要特點包括:法律制度穩定、信託規範明確、信託稅制與資產揭露機制具歷史可循,加上美國國力強大,法律體系較不易受他國影響,且目前未加入CRS全球資訊通報機制,使其在實務運用上更具彈性與吸引力。

本文將從多角度分析,協助讀者理解:在美國設立信託的效益,已不僅止於節稅,亦可兼顧公司治理、避免傳承糾紛、資產保護等多重目的。以下整理目前常見的運用原因與規劃目標,供讀者參考:

(一)臺灣地區CFC之實施,美國信託成為優化解方

隨著臺灣《受控外國企業制度》(CFC)自2023年起正式上路,美國信託由過去作為財富傳承與資產保護工具外,未來有可能作為降低稅負的工具之一。

誰是臺灣稅務居民?依現行規定,下列個人皆屬「臺灣稅務居民」:

即使個人另持第三國國籍(如馬爾他、賽普勒斯、土耳其)或擁有其他地區的永久居留身分(如香港、新加坡、希臘),只要符合上述條件,仍將被認定為臺灣稅務居民,須遵守CFC相關規定。

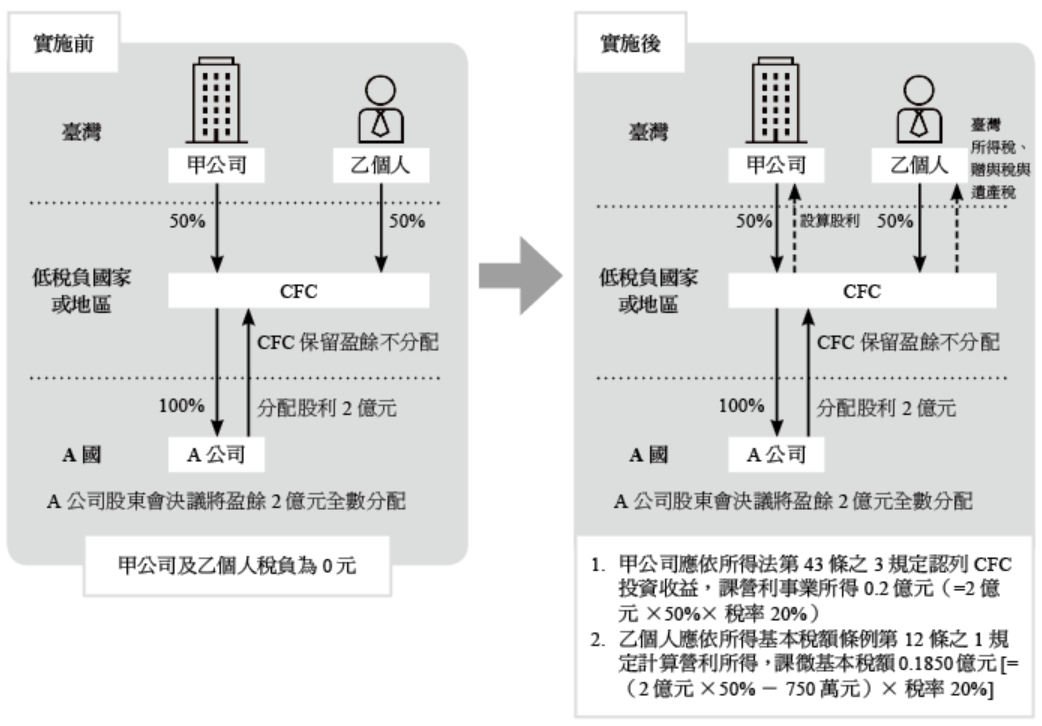

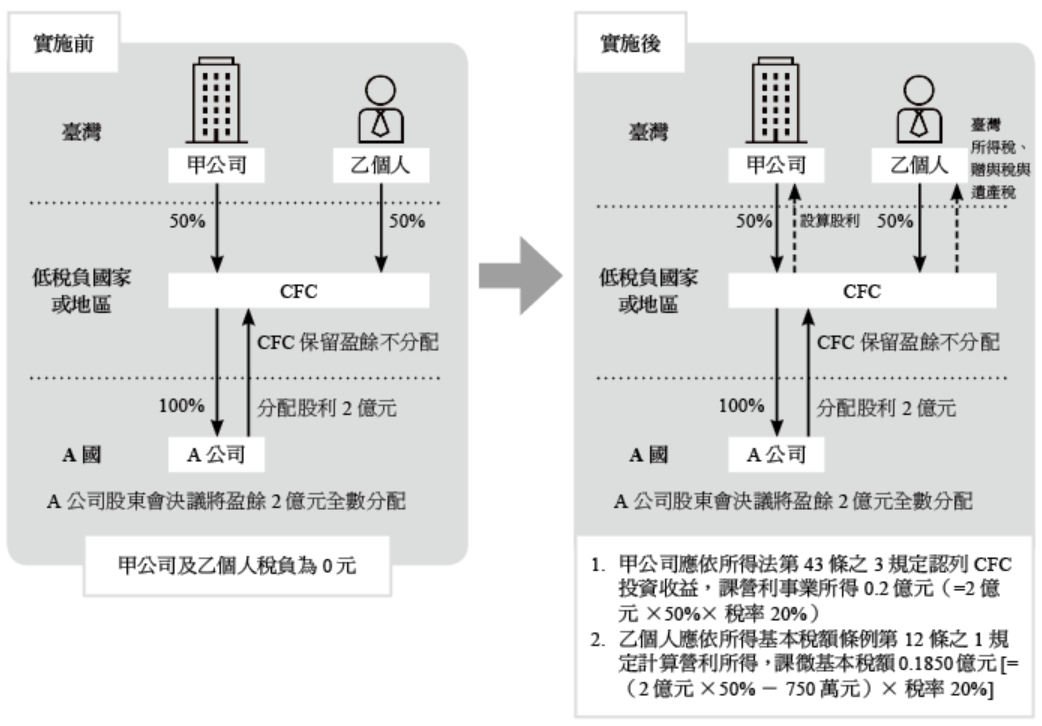

根據臺灣CFC制度,若甲公司與乙個人在臺灣各持有境外A公司50%股權,且A公司於某一年度稅後盈餘為新台幣2億元,則股東會若決議分配盈餘,甲乙各應認列1億元股利所得,依法課稅。過往常見的避稅手法是,將公司設於低稅負地區(如香港、新加坡、開曼群島、英屬維京群島、薩摩亞等,可參照臺灣財政部所發布的《受控外國企業制度所稱低稅負國家或地區參考名單》),並透過受控外國企業(CFC)保留盈餘、不分配至個人或企業名下。

然而,自2023年起,臺灣CFC制度明定,無論CFC是否實際分配盈餘:

豁免規定與追溯課稅風險

若CFC設立於高稅負國家、具實質營運活動,或當年度盈餘未達新台幣700萬元者,則可符合豁免條件,不適用CFC課稅。但需要注意的是,CFC制度雖自2023年1月1日施行,其對於制度實施前所累積的未分配盈餘,一旦日後分配,仍將依當時規定進行課稅,實質上具追溯課稅效果。此外,一旦個人名下的CFC股權未來有贈與或繼承情形,亦將產生臺灣贈與稅或遺產課稅問題,增加財富傳承風險。附上臺灣財政部公告之CFC投資框架供參考。

另外若臺灣稅務居民之受控外國企業股權已成立境外信託(小島信託)置入股權,依據臺灣財政部2024年1月4日(台財稅字第11204665340號)與2024年7月10日(台財稅字第11304525870號)函釋說明:「以中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額為信託財產」適用受控外國企業制度(CFC)規定,委託人或孳息受益人就信託股權適用所得稅法第43條之3及所得基本稅額條例第12條之1相關課稅;原則上境外信託CFC信託課稅函釋精神,基本上是採信託穿透課稅觀念,針對信託財產經濟利益之實質受益人為課稅對象;境外信託(小島信託)受託人應就下列情形依相關規定向稽徵機關辦理信託所得申報:

1. 孳息受益人已確定且特定者

孳息受益人及其關係人直接或間接持有該低稅負區關係企業之股權合計達50%或對其具有控制能力者,該低稅負區關係企業為孳息受益人之受控外國企業;孳息受益人直接持有該低稅負區關係企業之股權比率,以委託人成立信託之信託股權比率及該孳息受益人之受益比例相乘積計算信託股權直接持股比率;其如同時為其他以同一低稅負區關係企業股權為信託財產之孳息受益人,應依相同規定併計;並加計該孳息受益人信託以外之直接持股比率;該低稅負區關係企業如為孳息受益人之CFC,孳息受益人應依CFC稅法規定,以CFC當年度盈餘按前2款規定計算之信託股權直接持股比率及當年度信託期間,認列投資收益或計算營利所得課徵所得稅。

2. 孳息受益人未確定者

例如信託契約未明定特定之受益人,亦未明定受益人之範圍及條件;或委託人保留變更(指定)受益人或分配、處分信託利益之權利,該未確定部分,應以委託人為孳息受益人,依規定計算其信託與信託以外直接持有該低稅負區關係企業之股權比率認列投資收益或計算營利所得,依CFC稅法規定課徵所得稅。

總而言之,根據臺灣現行稅法規定,信託並不被視為一個獨立的課稅主體,亦無類似美國「指示型信託」需填報1041表之規定。在臺灣,信託僅屬於一種導管機制,其納稅義務並非由設立人(即財產移入者)承擔,也不是由信託受益人負責。因此,無論信託設於境內或境外,受託人在辦理2024年度及以後年度信託所得之申報時,均應依照所得稅法第92條之1之規定,按下列規定辦理:

(1)計算孳息受益人或委託人信託與信託以外直接持有該低稅負區關係企業之股權比率,加計孳息受益人或委託人間接持股比率及其關係人與被利用名義之人直接及間接持股比率,合計達50%者,受託人應依CFC稅法規定,以CFC當年度盈餘按孳息受益人或委託人之信託股權直接持股比率及當年度信託期間,計算其投資收益或營利所得。

(2) CFC實際分配股利或盈餘時,得依CFC股東會決議之議事錄、經股東會承認之盈餘分配表附註說明或其他足資證明文件,辨認該股利或盈餘所屬已認列投資收益或計算營利所得之年度;如屬2023年度及以後年度者,應依所得稅法第43條之3第4項及所得基本稅額條例第12條之1第5項規定計算孳息受益人或委託人已依所得來源地稅法規定繳納之股利或盈餘所得稅。

(3) 受託人處分CFC股權時,應載明處分收入及原始取得成本,供孳息受益人或委託人依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法第9條第4項及個人計算受控外國企業所得適用辦法第9條第4項規定計算處分或交易損益。

委託人以中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額為信託財產,委託人或孳息受益人就該信託股權適用所得稅法第43條之3及所得基本稅額條例第12條之1相關課稅規定時,應依本部2024年1月4日台財稅字第11204665340號令第1點及第2點規定辦理;其受託人並應依下列規定依同令第3點規定辦理2024年度及以後年度信託所得申報相關事宜:

1. 應就同一信託之全數信託財產(含低稅負區關係企業股權以外之財產),依所得稅法第6條之2(設置帳簿、詳細記載收支項目及取得憑證)、第89條之1(免扣繳或扣繳差額稅款及開具扣繳憑單)及第92條之1(填具財產目錄、收支計算表、列單申報應計算或分配予受益人之所得額、扣繳稅額資料等相關文件,及填發扣繳憑單或免扣繳憑單)規定辦理。

2. 應就受託人之身分向下列規定之稽徵機關申請配發信託專用扣繳義務人統一編號:

(1)受託人為中華民國境內居住之個人,應向戶籍所在地之稽徵機關提出申請;無戶籍者,應向居留地之稽徵機關提出申請。

(2)受託人為總機構在中華民國境內之營利事業,應由總機構向其登記地之稽徵機關提出申請。

(3)受託人為總機構在中華民國境外之營利事業,其在中華民國境內有固定營業場所者,應由固定營業場所向其登記地之稽徵機關提出申請;如該營利事業於中華民國境內有2個以上之固定營業場所,得指定其中1個固定營業場所提出申請。

(4)總機構在中華民國境外之營利事業,其在中華民國境內無固定營業場所而有營業代理人,且該營業代理人代理事項範圍包含處理前開信託事務,應由該營業代理人向其登記地之稽徵機關提出申請。

(5)非屬前4款規定之受託人,應向中央政府所在地稽徵機關提出申請。

3.前點第5款規定之受託人不能自行依前2點規定辦理時,應委託在中華民國境內居住之個人或在中華民國境內有固定營業場所之事業、機關、團體、組織為代理人,填具委託書及檢附身分證明文件,報經代理人所在地稽徵機關核准,負責代理申請配發信託專用扣繳義務人統一編號及辦理信託所得申報相關事宜。

如境外信託受託人未依所得稅法第92-1條或CFC相關規定以及本函釋之信託財產申報義務,主管機關可依所得稅法第111條之1逕行處罰:

就上述相關規定而言,若臺灣稅務居民已將其持有之股權「出售」予「美國離岸信託」所設立之控股公司,已與此境外公司完全中斷關係,即已無所有權,則似不符臺灣財政部台財稅字第11204665340號函釋所定,「以境外低稅負地區之關係企業股權作為信託資產者」,應申報之規定。又倘若信託受益人並非臺灣稅務居民,則該境外信託之受託人即無須依據臺灣稅法辦理申報的義務;當然此股權出售則應依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法第9條第4項及個人計算受控外國企業所得適用辦法第9條第4項規定計算處分或交易損益,依規定繳稅所得稅,若出售價格顯著不相當,則可能涉及《遺產及贈與稅法》第5條第2款所定「視同贈與」之規定,須依法課徵贈與稅。依據1987年5月6日臺財稅第7571716號函釋,稅捐機關應通知納稅義務人於10日內辦理申報,並應自視同贈與之日起五年又一個月內完成核課;倘未於此期限內送達稅單,則視為逾越核課期間,不得再行核課。茲將此情形相關股權轉移及美國離岸信託架構說明如下:

由於該境外低稅負地區之關係企業股權,如已訂定正式買賣契約,採合理估值並完成實際價金交付流程,已正式轉讓予一獨立之美國信託課稅主體,原股權擁有者雖為臺灣稅務居民,但已喪失股權所有權,故似不屬於財政部所稱「關係企業股權作為信託財產轉移至受託人」之情形。此外,該美國信託並非屬於傳統小島型信託架構,詳見後(三)文中之「美國信託與離岸信託(小島信託)比較表」,而係依據美國相關法令設立之境外非授予人信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其為獨立稅務主體,在法律上接近一種「法律安排」或「法律關係」,並享有法人般之訴訟主體資格,即具備作為起訴人或被告之能力。此種結構乃基於法律賦予受託人特定之管理與處分權限,並確保信託財產之獨立性。

再則,美國並非我國財政部所列之境外低稅負地區,若仍將此類美國離岸信託一概納入「信託穿透課稅」之適用範圍,似顯與現行函釋有所不同。當然,股權轉讓者可能會擔心轉入美國「四頭在外」的離岸信託後,未來可能衍生美國稅負問題(此部分可詳見後述「三、一般非美籍家族於美國所成立的朝代信託」第一類之說明)。簡言之,若由美國離岸公司持有境外控股公司股權並產生所得,該等所得屬於美國境外來源。當信託的設立人(授予人)、信託保護人與信託受益人均為非美國稅務居民時,該信託雖為美國課稅主體,但所產生之境外所得在美國原則上免納所得稅。然而,若該離岸信託有美國本地來源所得,仍須依法課稅。只是,在本架構設計下,並不會產生美國本地來源所得。因此,臺灣稅務機關似不應以該信託是否須在美國課稅作為臺灣是否課稅之依據(詳見附錄三「美國律師法律意見備忘錄」)。

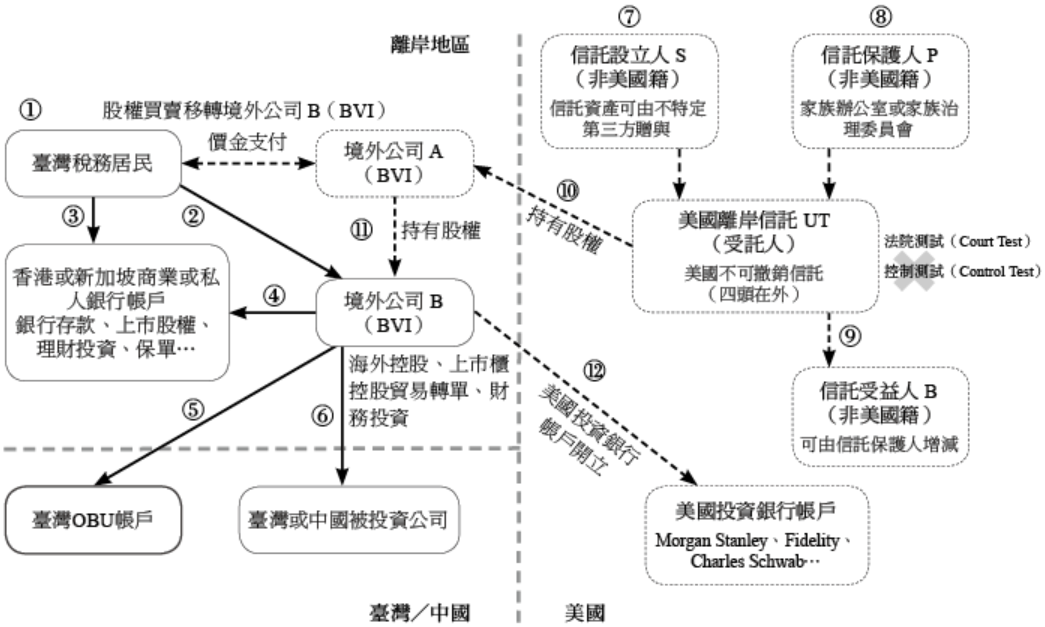

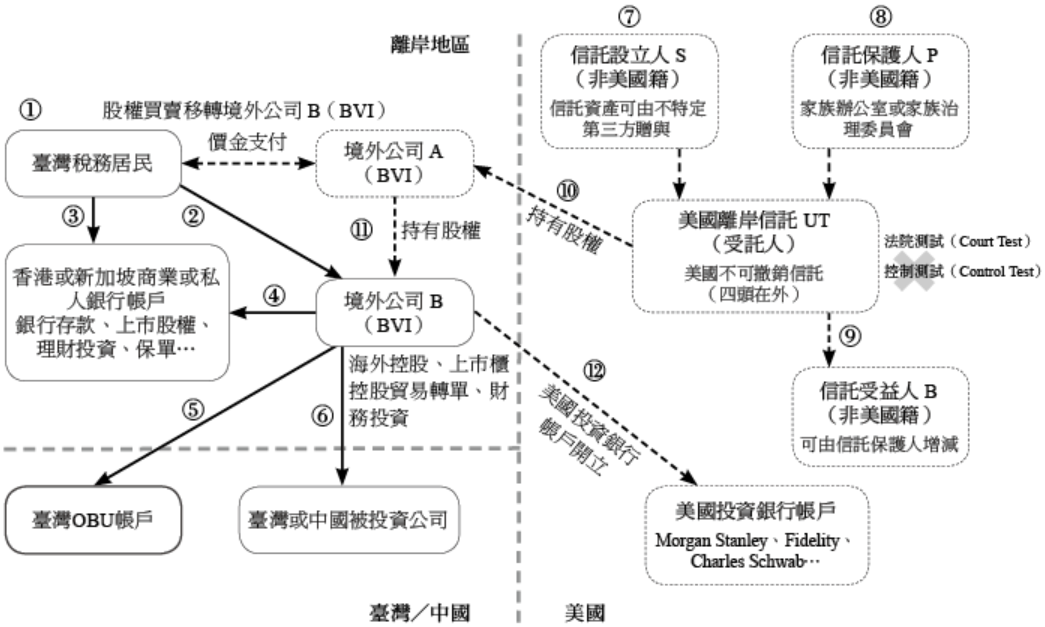

綜上所述,若臺灣稅務居民將其持有之股權出售予美國離岸信託,除可排除臺灣所得稅之課徵外,未來臺灣稅務居民亦不再持有該等股權,而無須再面對臺灣贈與稅與遺產稅之課題。進一步而言,倘信託架構規劃得當,尚可有效降低跨境財富傳承風險與潛在債務糾紛,並可透過設立信託保護人結合家族治理委員會或家族辦公室等機制,強化整體公司治理,可謂一舉數得。關於臺灣稅務居民股權「出售」予「美國離岸信託」所設立之控股公司,交易流程與美國離岸信託持有框架列示如下:

上述架構按案件事實與規劃過程說明如下:

1、2、3:係指臺灣稅務居民持有設立於境外低稅負地區之關係企業股權,或以臺灣稅務居民個人名義在香港、新加坡等地之商業銀行或私人銀行帳戶中持有銀行存款、上市公司股權、理財投資、保險保單等各類金融資產。

4、5:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在臺灣OBU(境外金融中心,Offshore Banking Unit)開立銀行帳戶,作為貿易轉單留存利潤(三角貿易價差利潤留於境外)、財務投資(私人銀行開戶理財投資或保單購買)。

6:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在臺灣投審會報備成立臺灣投資公司,持有臺灣上市股權、房地產或營運公司股權等。

7:由非美國籍且非臺灣稅務居民設立之美國離岸信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其於美國境內發起設立信託的「設立人」(Settlor)並不必然為信託資產的實際提供者。在美國法制下,此類離岸信託可接受設立人以外第三人之資產贈與,亦可由信託主體自行購買欲持有之資產。因此,與臺灣財政部所稱「持有設於境外低稅負國家或地區之關係企業股權為信託財產,轉移至受託人名下,該信託股權仍可能認定為個人CFC」的情形,有本質上的不同。

8:信託保護人P(非美國籍且非臺灣稅務居民,家族辦公室或家族治理委員會),在美國的指示型信託(Directed Trust)架構中,保護人(Protector)扮演極為關鍵的角色,通常擁有高度決策權限,包括更換受託人、變更信託所屬州、決定受益人及其信託本金與孳息之分配、信託資產之投資方向、信託分割或轉注等重大事項。因此,美國指示型信託中保護人的設計,極為契合亞洲華人對信託的期待——即並非將財產控制權完全交予信託機構。然而,從信託法理角度而言,若設立人對信託財產保有完全控制,將削弱信託之獨立性,進而可能使信託財產面臨債權人追索或離婚配偶之主張風險。目前亞洲各律師、會計師事務所,或過去從私人銀行離職的專業理財規劃專家均已成立家族辦公室,導入美國信託規劃家族財富傳承,未來這些家族辦公室可作為信託保護人(可為一獨立法人主體)之一,即保護人公司的董事之一,在家族財富傳承過程中,可在專業的法律、會計、理財等面向,為家族信託貢獻其專業,守護家族信託,進而達到傳承目的。

9:信託受益人B(非美國籍且非臺灣稅務居民),通常需於信託成立時即明文載明,作為最優先受益人。惟在信託設立後,因保護人(Protector)擁有高度信託控制權,得隨時增列或刪除特定受益人;為避免引發臺灣CFC制度下將信託視為導管,將設立人或受益人視為應課稅對象之風險,實務上信託契約所載最優先受益人,通常會設定為非臺灣稅務居民,以降低潛在稅務爭議。

10、11:由美國離岸信託(受託人為UT,信託為「四頭在外」架構)設立之美國不可撤銷信託,於境外設立與持有BVI A公司,並由該公司向臺灣稅務居民購買其所持有的境外BVI公司(公司B)之股權。如有信託受益人為美國稅務居民,則此信託應變更為美國可撤銷信託。

12:開立美國投資銀行帳戶(如 Morgan Stanley、Fidelity、Charles Schwab 等)之主要目的,在於美國信託一旦設立並透過其所成立的境外控股公司於香港或新加坡開立銀行帳戶時,該帳戶的最終受益人將變更為美國信託主體;若開戶銀行(尤其是私人銀行)於法令遵循上無法接受此類信託架構,則有可能要求關閉境外控股公司帳戶。因此,建議客戶預先於美國投資銀行開立帳戶,以作為未來資金調度或轉換管道之備案,以備不時之需。

(二)CRS通報落實,大陸地區稅務居民境外所得課稅,美國信託將可成為最終解決方案

2025年3月,北京、上海、浙江、山東、湖北多地稅務機關對外發佈多起案例,被查到未申報境外收入的個人,依法補繳稅、滯納金的案例,補繳金額從12萬到140萬不等;從2024年6月至今,有越來越多持有境外資產和收入的個人,陸續收到國內稅務機關的短信、 APP提示或電話提醒,提醒要就境外所得進行自查和補報。

中國大陸個人所得稅制度,依所得來源地區區分為境內所得與境外所得;針對境外所得,若需課稅,主要分為下列兩類個人:

第一類、有住所居民:指因戶籍、家庭、經濟利益等因素,在中國大陸境內具有習慣性居住之個人。所謂習慣性居住,係指個人在學習、工作、探親、旅遊等事由結束後,無理由在其他地區繼續停留時,通常會返回的居住地,並非單指實際居住地或某一特定時期內的居住地。

第二類、長期居民:指無住所之個人,若在一個納稅年度內於中國大陸境內累計居住滿183天,且於前6年內,每年皆累計居住滿183天,並無任一年度單次離境超過30天者,亦屬納稅義務人。

至於「境外所得」,常見類型包括:境外保單紅利、境外公司未分配盈餘、境外上市股權轉讓(如於香港平台交易美股)、海外信託分配(信託實際控制人為中國稅務居民,或稅務居民保留撤銷權或決策權)、海外公司股權出售(若該公司控有50%以上中國境內不動產者,其出售所得視為境內來源),以及其他海外工資薪金收入等。原則上,上述境外所得應於次年3月1日至6月30日期間辦理申報。

內地稅務機關取得納稅人境外所得資料的主要渠道有三:

1. 國際涉稅信息交換:即CRS(Common Reporting Standard,通用報告準則),為OECD於2014年發布的《共同申報及盡職審查準則》,旨在透過AEOI(Automatic Exchange of Information,自動信息交換)打擊洗錢、跨境逃稅與不當避稅行為。目前全球已有150多個國家加入CRS,其中105國已與中國開啟資訊交換。其涵蓋範圍包括金融帳戶、投資理財、託管帳戶(如證券及期權經紀帳戶)、信託中最終受益人、以及儲蓄或投資型保單等。亦即海外存款、上市股票、離岸信託及保單等均在通報範圍之內。

2.中國內地大數據監控:隨著跨境稅務智慧監管平台與「金稅四期」全面上線,海關、外匯管理局等數據可互通整合。對於跨境金流異常帳戶,銀行可能依反洗錢規定進行標記與上報。例如:個人信用卡在境外大額消費,但申報收入卻偏低者,可能存在未申報境外所得之嫌。另依2023年中國證監會第4號公告規定,境內企業於境外發行證券與上市,除需提供財務報表,亦需揭露股權架構與是否設立海外信託等資料,若涉信託結構,須特別注意。

3.內部舉報機制:包括員工、合作夥伴或商業對手等舉報途徑,亦為稅務機關掌握信息的重要來源。

目前,不少中國稅務居民為規避境外所得申報,嘗試透過跨境配置專家進行「身分配置」,如申請他國護照(例:馬爾他、賽普勒斯、巴拿馬、聖基茨與尼維斯、多米尼克、安地卡、土耳其等),這些國家號稱無全球課稅、無資產稅、無個人所得稅、資本利得稅、贈與稅及遺產稅;或申辦新加坡稅號、香港永久居民、馬來西亞稅籍等方式。然而根據《中華人民共和國國籍法》第三條規定,中國不承認雙重國籍,雖部分人士認為「不承認」不等於「不允許」,認為對於擁有多重國籍的人士而言,各國在面對國籍衝突時,通常會依當事人當時所在地國的法律處理。換言之,雙重或多重國籍者,在其任一國籍國內,僅被視為本國公民,只承認其本國國民身分。此一論點或許具有其道理,但無論如何,擁有雙重國籍者仍是同一個自然人,不可能因國籍不同而成為兩個人。此外,即使取得其他國籍或小國護照,但銀行開戶時多需進行盡職調查,尤其是香港、新加坡等地銀行,在CRS與反洗錢法規下,有義務揭露最終受益人資訊。因此,持小國護照者仍可能因資料與中國身分關聯而被拒絕開戶,截至目前為止,尚未發現跨境配置專家在進行「身分配置」,並協助開好金融帳戶及維持此金融帳戶的正常運作。看起來欲完全切割中國稅務身分,採身分配置取得他國身分應非常困難,實務操作想要規避稅負亦有其難度,可能僅能選擇放棄中國國籍或註銷戶口,並確保在中國境內居住天數不超過183天,才有可能成為中國非稅務居民;甚至目前有些離岸信託(小島信託)受託公司亦聲稱可透過小國護照設立離岸信託,或是以保單代持資產(私募人壽保險,PPLI)1的方式,進而隱匿財產與稅務身分,實際操作仍有相當疑慮。

在進行身分配置時,最核心的風險評估點仍在於,個人在中國內地是否屬於「有住所居民」,抑或屬於長期居住之「無住所居民」。若符合前述任一條件,則境外所得若未申報,將面臨以下三大風險:

1. 稅務風險:在中國未如實申報並繳納稅款者,將被處以20%~45%稅率、每日萬分之五滯納金(折合年利率約18.25%);外加不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

2. 外匯管理風險:一般而言,內地跨境資金轉移主要包括對外投資(如ODI、QDII、QDLP、QDIE等途徑)、境外企業對內地營運企業(高獲利公司)的分紅匯出。根據《個人外匯管理辦法實施細則》,個人每年享有等值5萬美元的外匯額度,可自由結匯與購匯。其他常見方式還包括退籍清算、轉口貿易留存外幣於境外、虛擬貨幣轉帳及地下錢莊匯款等。然而,後三者已涉及違反外匯管理規定,一經查獲,除可能處以資金金額30%的罰款外,亦可能被強制要求資金匯回、沒收非法所得,甚至列入外匯管理關注名單,導致未來無法進行跨境交易,個人信用亦可能受損。若涉案金額重大或性質特別惡劣,除30%罰款外,尚可能依《中華人民共和國刑法》第190條「逃匯罪」論處;若主體為公司/企業,且單筆或累計金額達500萬美元以上,將對單位判處罰金,對直接責任人員處以五年以下有期徒刑或拘役。

3. 反洗錢風險:「洗錢」指透過各種手段掩飾、隱瞞涉及毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙及其他犯罪所得及其收益之來源與性質的行為。在反洗錢的實務監管中,重點在於查明資金的來源與去向,包括是否有多人協助匯款、是否經由地下錢莊、資金是否「乾淨」、以及有無依法納稅。此外,對於海外收益是否已課稅亦屬查核範圍。若透過金融機構、特定非金融機構,或經非法渠道從事洗錢行為,將依法追究刑事責任。

為降低或避免上述風險,建議可將財產的所有權、控制權、受益權進行分離,形成「三權分立」的安排,而信託即是一項極具效益的工具。原則上,受託人擁有名義上的所有權;信託保護人,顧名思義,負責保護信託財產,以達成資產的控制、管理與分配的目的;最終則將信託本金與實際利益交付予信託受益人。

過去談到信託,許多人自然聯想到離岸信託。雖然中國內地目前已有六十餘家受託公司,但根據現行信託法規定,內地信託多仍停留在理財信託階段,房產、股權等實體資產尚難以移入信託,且信託登記與相關稅法規範尚未明確訂立。

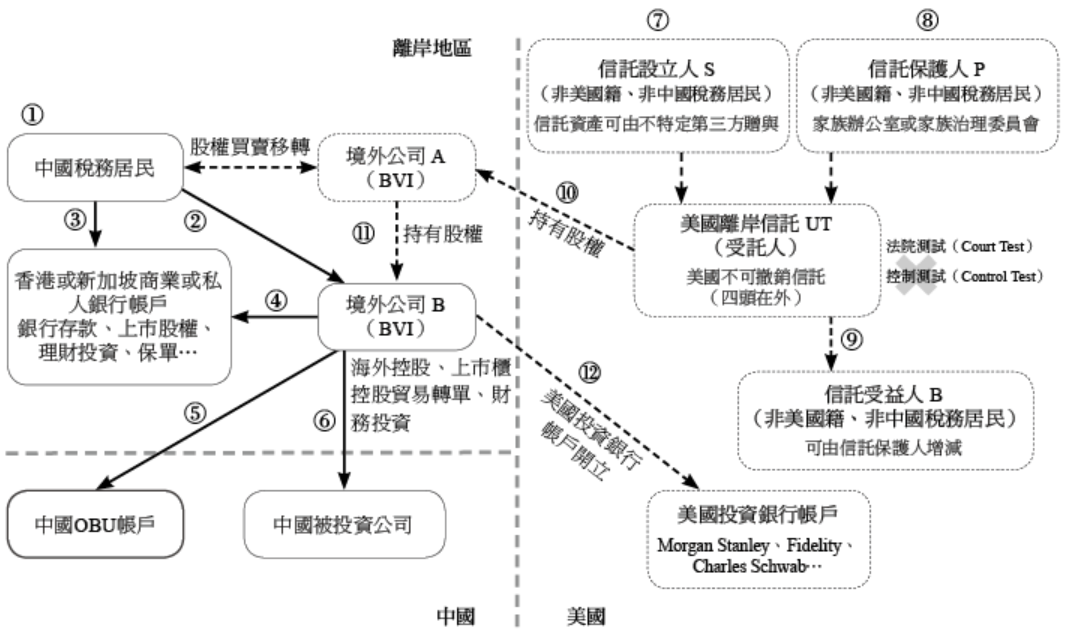

至於離岸小島信託(如新加坡、香港、英屬維京群島、開曼群島、百慕達、澤西島、根西島等),雖然具備一定架構,但真正涉及財產管理的信託仍屬有限,當前主要仍以銀行金錢信託為主,對於上市股權、不同地區房地產、動產,及家族營運公司股權的受託持有與管理仍有一定困難。在CRS通報制度下,離岸信託(小島信託)的受託人須申報包括委託人(即財產授與人)、保護人、受託人(通常為信託機構)及受益人等信託相關資訊,並向其稅務居住地所在國進行通報。同時離岸信託名下的公司帳戶也適用於CRS規範,金融機構將依據信託架構中公司的稅務居住地與受益人的稅務居住地,分別向相關稅務國家進行資料申報。相較之下,若信託設立於美國地區,由於美國尚未加入CRS體系,至今仍無相關資訊通報義務。以下即以資產移入美國信託的架構為例,進行說明。

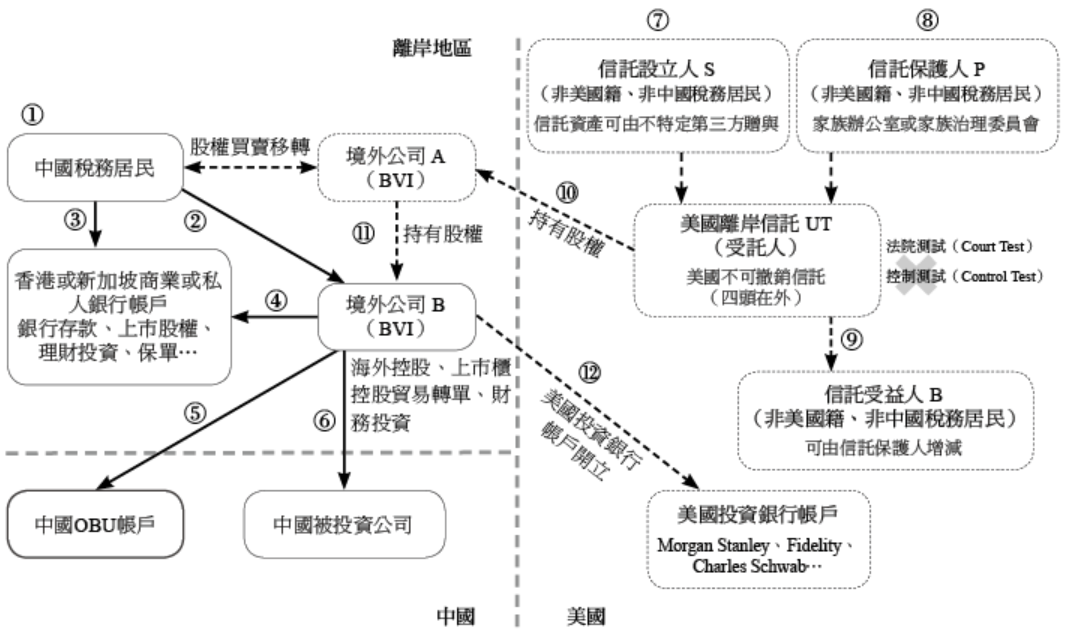

上述架構按案件事實與規劃過程說明如下:

1、2、3:係指中國大陸稅務居民持有設立於免稅天堂的離岸公司或以中國稅務居民名義在香港、新加坡等地之商業銀行或私人銀行帳戶中持有銀行存款、上市公司股權、理財投資、保險保單等各類金融資產;如有用身分配置,如申請他國護照或申辦香港永久居民、馬來西亞稅籍等方式持有離岸公司或個人帳戶,應注意還屬中國稅務居民,仍具有相當稅務風險。

4、5:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在中國OBU(Offshore Banking Unit,境外金融中心)開立銀行帳戶,作為貿易轉單留存利潤(三角貿易價差利潤留於境外)、財務投資(私人銀行開戶理財投資或保單購買)。

6:租稅天堂境外公司B(BVI),在內地成立公司,持有內地上市股權、房地產或營運公司股權等。

7:由非美國籍且非中國稅務居民設立之美國離岸信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其於美國境內發起設立信託的「設立人」(Settlor)並不必然為信託資產的實際提供者。在美國法制下,此類離岸信託可接受設立人以外第三人之資產贈與,亦可由信託主體自行購買欲持有之資產。

8:信託保護人P(非美國籍且非中國稅務居民,家族辦公室或家族治理委員會),在美國的指示型信託(Directed Trust)架構中,保護人(Protector)扮演極為關鍵的角色,通常擁有高度決策權限,包括更換受託人、變更信託所屬州、決定受益人及其信託本金與孳息之分配、信託資產之投資方向、信託分割或轉注等重大事項。因此,美國指示型信託中保護人的設計,極為契合亞洲華人對信託的期待——即並非將財產控制權完全交予信託機構。然而,從信託法理角度而言,若設立人對信託財產保有完全控制,將削弱信託之獨立性,進而可能使信託財產面臨債權人追索或離婚配偶之主張風險。

9:信託受益人B(非美國籍且非中國稅務居民),通常需於信託成立時即明文載明,作為最優先受益人。惟在信託設立後,因保護人(Protector)擁有高度信託控制權,得隨時調整受益人名單,包括增列或刪除特定受益人。

10、11:由美國離岸信託(受託人為UT,信託為「四頭在外」架構)設立之美國不可撤銷信託,於境外設立BVI A公司,並由該公司向中國稅務居民購買其所持有的境外BVI公司(公司B)之股權。如有信託受益人為美國稅務居民,則此信託應變更為美國可撤銷信託。

12:開立美國投資銀行帳戶(如 Morgan Stanley、Fidelity、Charles Schwab 等)之主要目的,在於美國信託一旦設立並透過其所成立的境外控股公司於香港或新加坡開立銀行帳戶時,該帳戶的最終受益人將變更為美國信託主體;若開戶銀行(尤其是私人銀行)於法令遵循上無法接受此類信託架構,則有可能要求關閉境外控股公司帳戶。因此,建議客戶預先於美國投資銀行開立帳戶,以作為未來資金調度或轉換管道之備案,以備不時之需。

(三)美國信託法令穩定、保密到位與專屬信託法庭,非其他小島離岸信託可比擬

在香港、英屬維京群島、開曼群島、百慕達、澤西島、根西島等境外管轄所成立離岸信託,長期以來因保密性與法律規避爭議備受關注。2016年4月國際調查記者同盟(ICIJ)將巴拿馬的莫薩克˙馮賽卡律師事務所自1970年代開始,有關21.4萬家離岸金融公司共約1150萬筆資料加以披露,據了解,該律師事務所近三分之一業務是來自香港及中國的辦公室;2017年11月天堂文件(Paradise Papers)天堂文件解密,源自註冊於百慕達群島的法務公司「Appleby」與新加坡的「Asiaciti Trust」,洩密內容遍及安地卡與百慕達、阿魯巴、巴哈馬、巴巴多斯、百慕達、開曼群島、庫克群島、多米尼加、格瑞納達、馬來西亞的納閩、黎巴嫩、馬耳他、馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖盧西亞、聖文森與格瑞那丁、薩摩亞、特立尼達與多巴哥、瓦努阿圖……等19個世界各地的大小避稅天堂。這些資料揭示出小島信託的保密性與合法性遭遇嚴重質疑。

此外,小島信託是否構成偽信託(Illusory or Sham Trust)或存在信託穿透風險,也是一項長期受到詬病的問題。以往,許多離岸私人銀行為了方便掌控客戶資金,由理財專員主導,冠以財富傳承之名設立各種離岸信託。但所謂「偽信託」,指的是信託缺乏獨立性,最終信託財產仍被認定為設立人個人資產,導致喪失信託的保護功能。在實務中,尤其中國境內委託人設立的離岸信託,多希望對信託資產保持高度掌控。例如深受中國人青睞的 BVI VISTA信託,常見設立人、保護人及第一順位受益人均為同一人(即信託設立人本人)。又或者,信託設立時所置入之資產,存在違規或風險資產,如詐欺所得、離婚爭議中急轉移的財產等,這些情況皆易被法院認定為偽信託,大幅削弱信託的保護性與法律效力。當信託資產遭遇債權人或配偶索償時,法院可能裁定信託無效或不具法律保護效果。

相對而言,美國對信託的獨立性要求極為嚴格。一旦信託有效設立,信託資產即與委託人、受託人與受益人之個人財產完全分離。例如,外國人設立的不可撤銷非授予信託(Foreign Non-Grantor Irrevocable Trust),其委託人將完全喪失對信託財產的所有權與控制權。此外,美國各州信託法規完善,部分州(如特拉華州、內華達州、南達科他州、阿拉斯加州等)設有專門的信託法院,即使發生信託爭議,亦可獲妥善處理與法律保障。根據波士頓顧問公司(The Boston Consulting Group)估計,美國信託業的實際規模遠超外界想像,現已成為全球最大國際離岸金融中心之一。

在美國,只需信託設立人指定一位在地受託管理人(如前述各州的信託公司),並由一位外國人擔任「信託保護人」負責發出指示,受託公司並不直接管理資金,而僅協助符合法律規範,便可讓信託架構避開美國及國際的部分監管限制。

綜上,美國憑藉其法律穩定性及現代化的《信託資產保護法》,相較於弱勢司法轄區的小島信託,無論在稅務安排、法律保障或資產保密性方面,皆具備更高的吸引力。

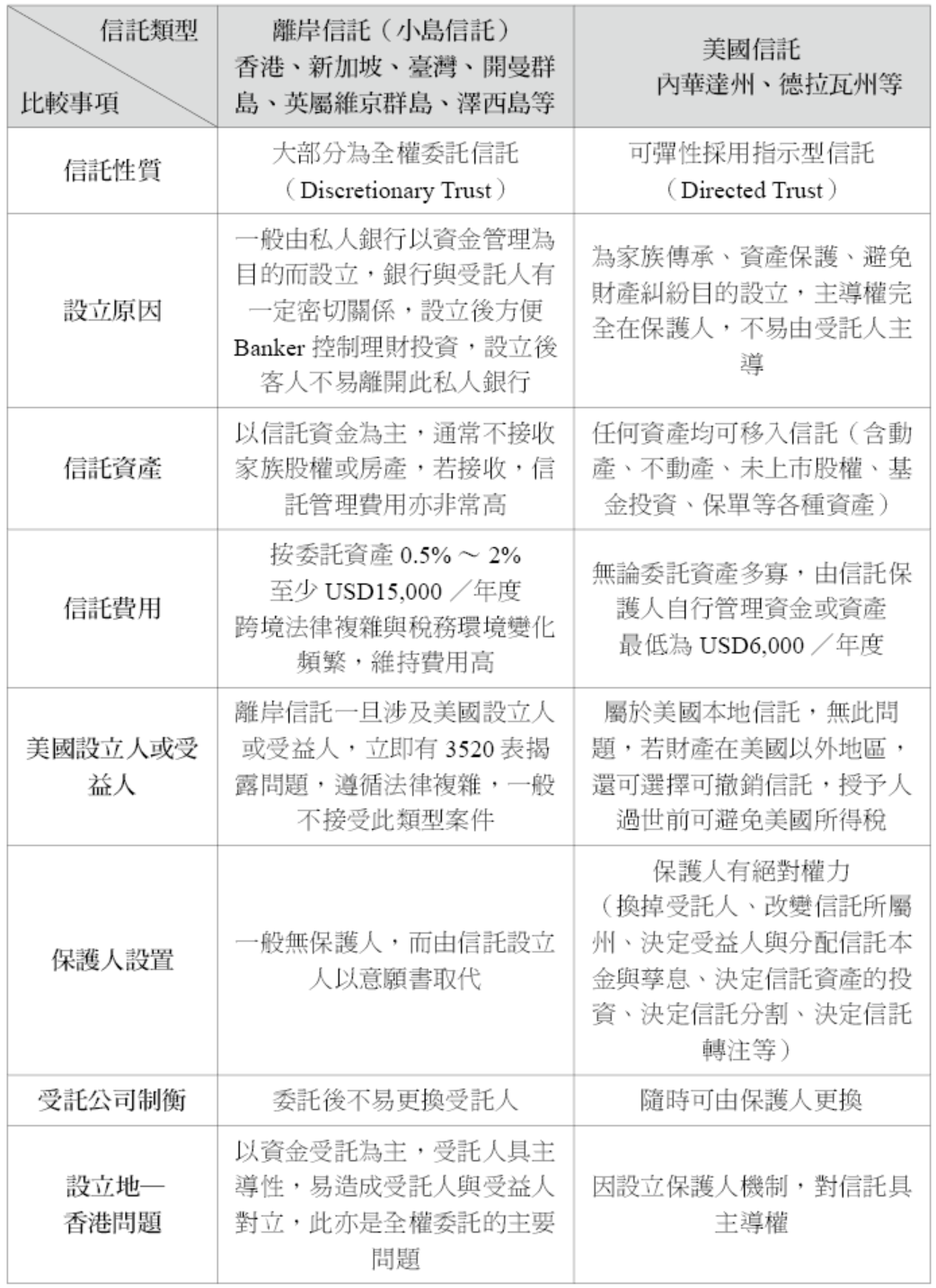

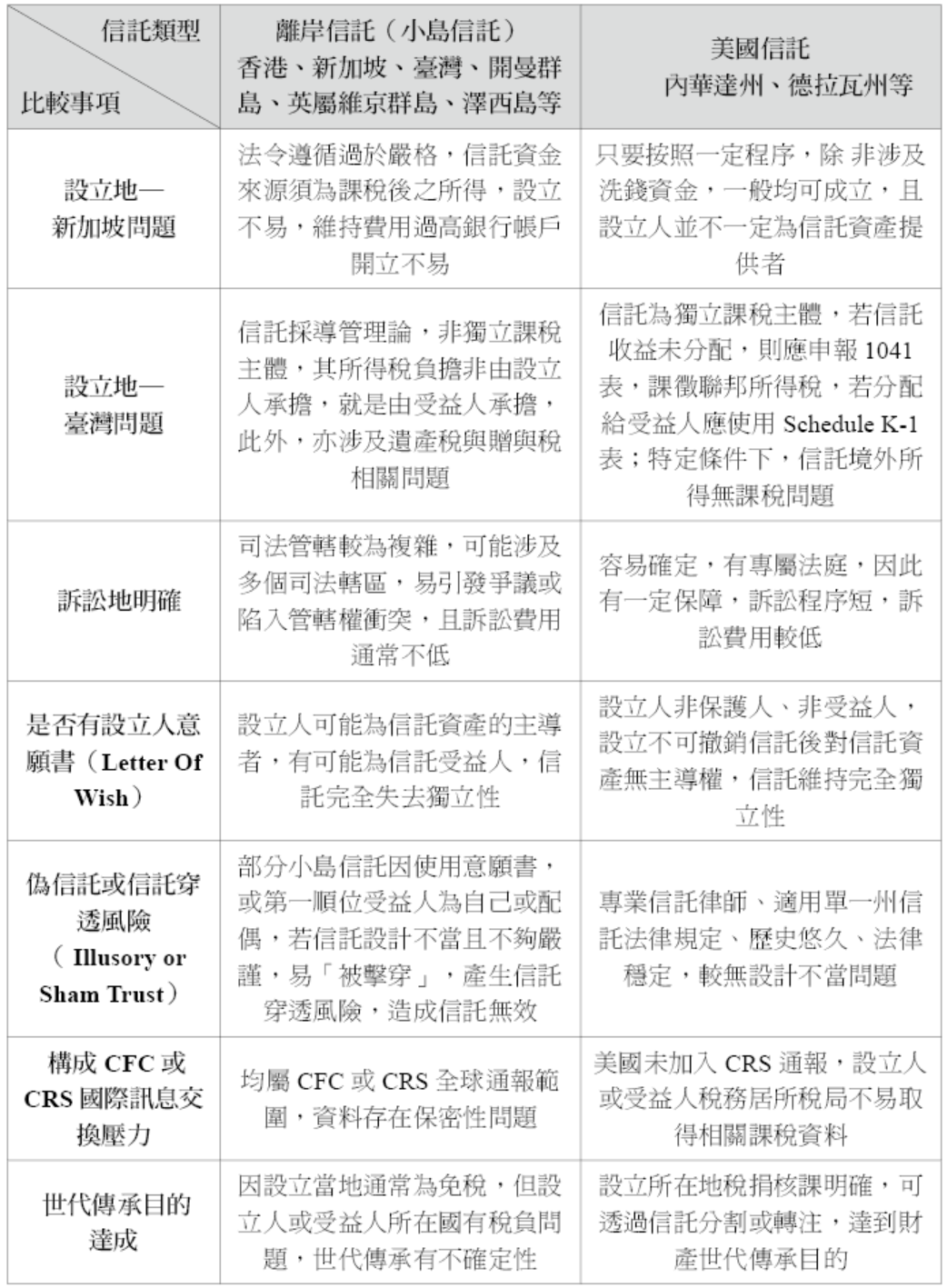

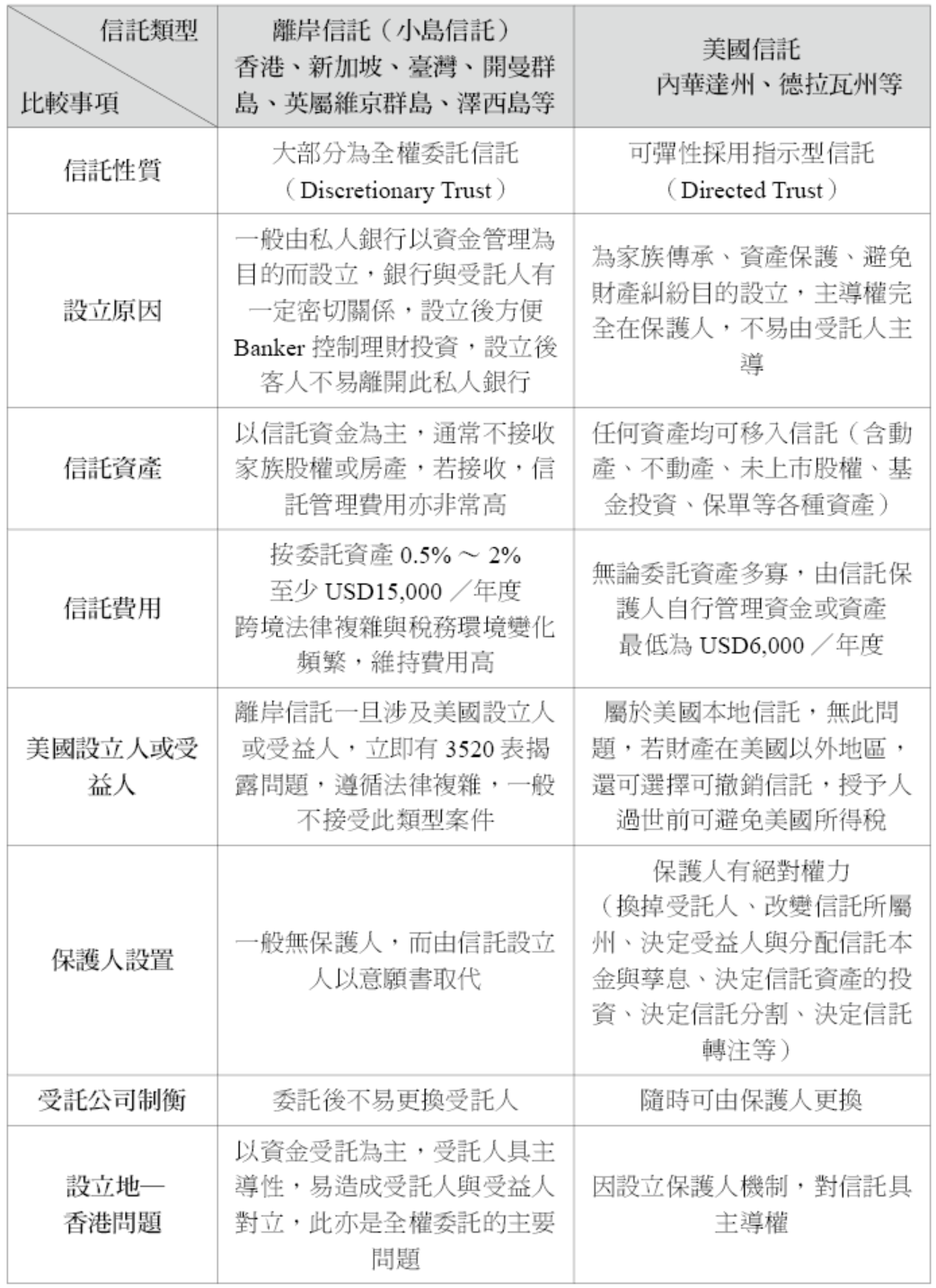

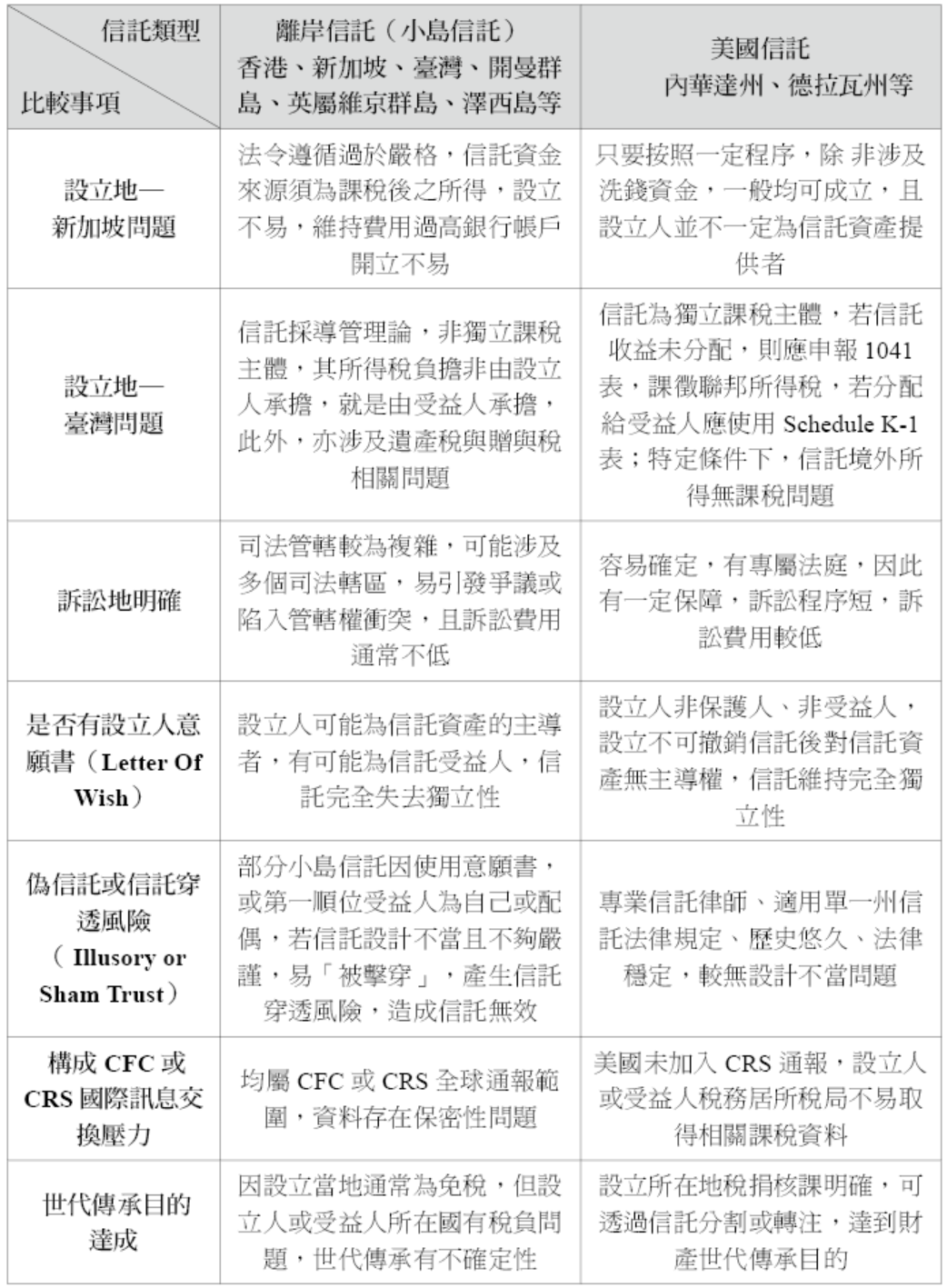

茲將美國信託與離岸信託(小島信託)比較如下頁表格。

美國信託與離岸信託(小島信託)比較表

(四)美籍信託設立人或信託受益人不得不在美國成立信託

若離岸信託設立人具雙重或三重稅籍身分(中國護照、美國綠卡、加拿大楓葉卡、澳洲永居等身分),納稅申報、披露複雜,動輒違反稅務所在地納稅規定,目前在中國很多離岸信託設立人具雙重或三重稅籍身分,若又有美籍身分(美國綠卡持有者),依據FBAR規定,不僅要申報直接擁有的海外金融帳戶,還要申報不直接擁有但有財務利益、簽名權、或其他(可動用)權利的海外金融帳戶,更何況目前大多離岸受託公司往往不願意接受美籍設立人,因有太多通報與披露責任,且離岸信託設立人過世後,美籍受益人的美國稅務申報與披露非常複雜,涉及到回溯稅與CFC等問題,所以還是在美國成立家族信託為宜。

在美國成立信託,若按照本人對於跨境資產傳承籌劃來區分,可分為「非美籍成立信託」與「美籍成立信託」兩大類型,一般美籍成立信託目的主要為達成特定目的,信託目的一旦達成,受託人即進行信託分配,信託即告消滅;例如:遺囑信託、保留年金信託、缺陷信託、合格個人居住信託、准公民信託、隔代移轉稅信託、隔代移轉稅信託、生前信託、不可撤銷人壽保險信託等。

而非美籍成立之朝代信託,是一種長期信託,可能長達365年(內華達州)或甚至為無限期(德拉瓦州);財富由上一代轉到下一代時,不會衍生財產移轉稅;通常為不可撤銷,一旦成立後授予人就不能對資產有任何控制權或被允許修改信託條款;讓設立人子孫受益又不會過分濫用財產可以藉由Division(分割──同子信託)、Decanting(轉注──另一個信託)、Migration (遷移──換受託公司);讓後代子孫各家系有各自信託,方便於信託管理;例如:裁量信託(Discretionary Trust)、固定信託(Fixed Trust)、指示型信託(Directed Trust)等模式,亦可選擇成立特定目的實體/信託保護人公司(Special Purpose Entities/Trust Protector Companies)或私人家族信託公司(Private Family Trust Company)等。本書有關美國家族信託之實際操作,將僅就美國家族朝代信託中有關「指示型信託」之各種實際運用來加以說明,以本人實際操作信託成立過程,讓讀者能夠身歷其境的共同參與,進而為自己或服務的客戶成立家族信託。

美國稅制在大眾印象中常被認為稅負沉重,且一旦漏報稅可能面臨嚴重後果,甚至有傾家蕩產的風險。然而,實際情況並非如此絕對。在特定條件下,若能妥善運用,美國信託具備多項優勢,已成為全球高資產人士的重要規劃工具。其主要特點包括:法律制度穩定、信託規範明確、信託稅制與資產揭露機制具歷史可循,加上美國國力強大,法律體系較不易受他國影響,且目前未加入CRS全球資訊通報機制,使其在實務運用上更具彈性與吸引力。

本文將從多角度分析,協助讀者理解:在美國設立信託的效益,已不僅止於節稅,亦可兼顧公司治理、避免傳承糾紛、資產保護等多重目的。以下整理目前常見的運用原因與規劃目標,供讀者參考:

(一)臺灣地區CFC之實施,美國信託成為優化解方

隨著臺灣《受控外國企業制度》(CFC)自2023年起正式上路,美國信託由過去作為財富傳承與資產保護工具外,未來有可能作為降低稅負的工具之一。

誰是臺灣稅務居民?依現行規定,下列個人皆屬「臺灣稅務居民」:

- 有戶籍並於一年內在臺居住超過31日者;

- 無戶籍但在臺居住超過183日者。

即使個人另持第三國國籍(如馬爾他、賽普勒斯、土耳其)或擁有其他地區的永久居留身分(如香港、新加坡、希臘),只要符合上述條件,仍將被認定為臺灣稅務居民,須遵守CFC相關規定。

根據臺灣CFC制度,若甲公司與乙個人在臺灣各持有境外A公司50%股權,且A公司於某一年度稅後盈餘為新台幣2億元,則股東會若決議分配盈餘,甲乙各應認列1億元股利所得,依法課稅。過往常見的避稅手法是,將公司設於低稅負地區(如香港、新加坡、開曼群島、英屬維京群島、薩摩亞等,可參照臺灣財政部所發布的《受控外國企業制度所稱低稅負國家或地區參考名單》),並透過受控外國企業(CFC)保留盈餘、不分配至個人或企業名下。

然而,自2023年起,臺灣CFC制度明定,無論CFC是否實際分配盈餘:

- 公司持有人(如甲公司)須就其CFC投資收益認列為營利事業所得;

- 個人持有人(如乙個人)須將其CFC營利所得計入基本所得額,依法申報課稅。

豁免規定與追溯課稅風險

若CFC設立於高稅負國家、具實質營運活動,或當年度盈餘未達新台幣700萬元者,則可符合豁免條件,不適用CFC課稅。但需要注意的是,CFC制度雖自2023年1月1日施行,其對於制度實施前所累積的未分配盈餘,一旦日後分配,仍將依當時規定進行課稅,實質上具追溯課稅效果。此外,一旦個人名下的CFC股權未來有贈與或繼承情形,亦將產生臺灣贈與稅或遺產課稅問題,增加財富傳承風險。附上臺灣財政部公告之CFC投資框架供參考。

另外若臺灣稅務居民之受控外國企業股權已成立境外信託(小島信託)置入股權,依據臺灣財政部2024年1月4日(台財稅字第11204665340號)與2024年7月10日(台財稅字第11304525870號)函釋說明:「以中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額為信託財產」適用受控外國企業制度(CFC)規定,委託人或孳息受益人就信託股權適用所得稅法第43條之3及所得基本稅額條例第12條之1相關課稅;原則上境外信託CFC信託課稅函釋精神,基本上是採信託穿透課稅觀念,針對信託財產經濟利益之實質受益人為課稅對象;境外信託(小島信託)受託人應就下列情形依相關規定向稽徵機關辦理信託所得申報:

1. 孳息受益人已確定且特定者

孳息受益人及其關係人直接或間接持有該低稅負區關係企業之股權合計達50%或對其具有控制能力者,該低稅負區關係企業為孳息受益人之受控外國企業;孳息受益人直接持有該低稅負區關係企業之股權比率,以委託人成立信託之信託股權比率及該孳息受益人之受益比例相乘積計算信託股權直接持股比率;其如同時為其他以同一低稅負區關係企業股權為信託財產之孳息受益人,應依相同規定併計;並加計該孳息受益人信託以外之直接持股比率;該低稅負區關係企業如為孳息受益人之CFC,孳息受益人應依CFC稅法規定,以CFC當年度盈餘按前2款規定計算之信託股權直接持股比率及當年度信託期間,認列投資收益或計算營利所得課徵所得稅。

2. 孳息受益人未確定者

例如信託契約未明定特定之受益人,亦未明定受益人之範圍及條件;或委託人保留變更(指定)受益人或分配、處分信託利益之權利,該未確定部分,應以委託人為孳息受益人,依規定計算其信託與信託以外直接持有該低稅負區關係企業之股權比率認列投資收益或計算營利所得,依CFC稅法規定課徵所得稅。

總而言之,根據臺灣現行稅法規定,信託並不被視為一個獨立的課稅主體,亦無類似美國「指示型信託」需填報1041表之規定。在臺灣,信託僅屬於一種導管機制,其納稅義務並非由設立人(即財產移入者)承擔,也不是由信託受益人負責。因此,無論信託設於境內或境外,受託人在辦理2024年度及以後年度信託所得之申報時,均應依照所得稅法第92條之1之規定,按下列規定辦理:

(1)計算孳息受益人或委託人信託與信託以外直接持有該低稅負區關係企業之股權比率,加計孳息受益人或委託人間接持股比率及其關係人與被利用名義之人直接及間接持股比率,合計達50%者,受託人應依CFC稅法規定,以CFC當年度盈餘按孳息受益人或委託人之信託股權直接持股比率及當年度信託期間,計算其投資收益或營利所得。

(2) CFC實際分配股利或盈餘時,得依CFC股東會決議之議事錄、經股東會承認之盈餘分配表附註說明或其他足資證明文件,辨認該股利或盈餘所屬已認列投資收益或計算營利所得之年度;如屬2023年度及以後年度者,應依所得稅法第43條之3第4項及所得基本稅額條例第12條之1第5項規定計算孳息受益人或委託人已依所得來源地稅法規定繳納之股利或盈餘所得稅。

(3) 受託人處分CFC股權時,應載明處分收入及原始取得成本,供孳息受益人或委託人依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法第9條第4項及個人計算受控外國企業所得適用辦法第9條第4項規定計算處分或交易損益。

委託人以中華民國境外低稅負國家或地區之關係企業股份或資本額為信託財產,委託人或孳息受益人就該信託股權適用所得稅法第43條之3及所得基本稅額條例第12條之1相關課稅規定時,應依本部2024年1月4日台財稅字第11204665340號令第1點及第2點規定辦理;其受託人並應依下列規定依同令第3點規定辦理2024年度及以後年度信託所得申報相關事宜:

1. 應就同一信託之全數信託財產(含低稅負區關係企業股權以外之財產),依所得稅法第6條之2(設置帳簿、詳細記載收支項目及取得憑證)、第89條之1(免扣繳或扣繳差額稅款及開具扣繳憑單)及第92條之1(填具財產目錄、收支計算表、列單申報應計算或分配予受益人之所得額、扣繳稅額資料等相關文件,及填發扣繳憑單或免扣繳憑單)規定辦理。

2. 應就受託人之身分向下列規定之稽徵機關申請配發信託專用扣繳義務人統一編號:

(1)受託人為中華民國境內居住之個人,應向戶籍所在地之稽徵機關提出申請;無戶籍者,應向居留地之稽徵機關提出申請。

(2)受託人為總機構在中華民國境內之營利事業,應由總機構向其登記地之稽徵機關提出申請。

(3)受託人為總機構在中華民國境外之營利事業,其在中華民國境內有固定營業場所者,應由固定營業場所向其登記地之稽徵機關提出申請;如該營利事業於中華民國境內有2個以上之固定營業場所,得指定其中1個固定營業場所提出申請。

(4)總機構在中華民國境外之營利事業,其在中華民國境內無固定營業場所而有營業代理人,且該營業代理人代理事項範圍包含處理前開信託事務,應由該營業代理人向其登記地之稽徵機關提出申請。

(5)非屬前4款規定之受託人,應向中央政府所在地稽徵機關提出申請。

3.前點第5款規定之受託人不能自行依前2點規定辦理時,應委託在中華民國境內居住之個人或在中華民國境內有固定營業場所之事業、機關、團體、組織為代理人,填具委託書及檢附身分證明文件,報經代理人所在地稽徵機關核准,負責代理申請配發信託專用扣繳義務人統一編號及辦理信託所得申報相關事宜。

如境外信託受託人未依所得稅法第92-1條或CFC相關規定以及本函釋之信託財產申報義務,主管機關可依所得稅法第111條之1逕行處罰:

- 漏報或短報所得:處以5%罰鍰,最高30萬元、最低1.5萬元;

- 未依限填發或補報相關憑單:處7,500元罰鍰,逾期未補報者,按所得額課5%罰鍰(最高30萬元、最低1.5萬元)。

就上述相關規定而言,若臺灣稅務居民已將其持有之股權「出售」予「美國離岸信託」所設立之控股公司,已與此境外公司完全中斷關係,即已無所有權,則似不符臺灣財政部台財稅字第11204665340號函釋所定,「以境外低稅負地區之關係企業股權作為信託資產者」,應申報之規定。又倘若信託受益人並非臺灣稅務居民,則該境外信託之受託人即無須依據臺灣稅法辦理申報的義務;當然此股權出售則應依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法第9條第4項及個人計算受控外國企業所得適用辦法第9條第4項規定計算處分或交易損益,依規定繳稅所得稅,若出售價格顯著不相當,則可能涉及《遺產及贈與稅法》第5條第2款所定「視同贈與」之規定,須依法課徵贈與稅。依據1987年5月6日臺財稅第7571716號函釋,稅捐機關應通知納稅義務人於10日內辦理申報,並應自視同贈與之日起五年又一個月內完成核課;倘未於此期限內送達稅單,則視為逾越核課期間,不得再行核課。茲將此情形相關股權轉移及美國離岸信託架構說明如下:

由於該境外低稅負地區之關係企業股權,如已訂定正式買賣契約,採合理估值並完成實際價金交付流程,已正式轉讓予一獨立之美國信託課稅主體,原股權擁有者雖為臺灣稅務居民,但已喪失股權所有權,故似不屬於財政部所稱「關係企業股權作為信託財產轉移至受託人」之情形。此外,該美國信託並非屬於傳統小島型信託架構,詳見後(三)文中之「美國信託與離岸信託(小島信託)比較表」,而係依據美國相關法令設立之境外非授予人信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其為獨立稅務主體,在法律上接近一種「法律安排」或「法律關係」,並享有法人般之訴訟主體資格,即具備作為起訴人或被告之能力。此種結構乃基於法律賦予受託人特定之管理與處分權限,並確保信託財產之獨立性。

再則,美國並非我國財政部所列之境外低稅負地區,若仍將此類美國離岸信託一概納入「信託穿透課稅」之適用範圍,似顯與現行函釋有所不同。當然,股權轉讓者可能會擔心轉入美國「四頭在外」的離岸信託後,未來可能衍生美國稅負問題(此部分可詳見後述「三、一般非美籍家族於美國所成立的朝代信託」第一類之說明)。簡言之,若由美國離岸公司持有境外控股公司股權並產生所得,該等所得屬於美國境外來源。當信託的設立人(授予人)、信託保護人與信託受益人均為非美國稅務居民時,該信託雖為美國課稅主體,但所產生之境外所得在美國原則上免納所得稅。然而,若該離岸信託有美國本地來源所得,仍須依法課稅。只是,在本架構設計下,並不會產生美國本地來源所得。因此,臺灣稅務機關似不應以該信託是否須在美國課稅作為臺灣是否課稅之依據(詳見附錄三「美國律師法律意見備忘錄」)。

綜上所述,若臺灣稅務居民將其持有之股權出售予美國離岸信託,除可排除臺灣所得稅之課徵外,未來臺灣稅務居民亦不再持有該等股權,而無須再面對臺灣贈與稅與遺產稅之課題。進一步而言,倘信託架構規劃得當,尚可有效降低跨境財富傳承風險與潛在債務糾紛,並可透過設立信託保護人結合家族治理委員會或家族辦公室等機制,強化整體公司治理,可謂一舉數得。關於臺灣稅務居民股權「出售」予「美國離岸信託」所設立之控股公司,交易流程與美國離岸信託持有框架列示如下:

上述架構按案件事實與規劃過程說明如下:

1、2、3:係指臺灣稅務居民持有設立於境外低稅負地區之關係企業股權,或以臺灣稅務居民個人名義在香港、新加坡等地之商業銀行或私人銀行帳戶中持有銀行存款、上市公司股權、理財投資、保險保單等各類金融資產。

4、5:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在臺灣OBU(境外金融中心,Offshore Banking Unit)開立銀行帳戶,作為貿易轉單留存利潤(三角貿易價差利潤留於境外)、財務投資(私人銀行開戶理財投資或保單購買)。

6:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在臺灣投審會報備成立臺灣投資公司,持有臺灣上市股權、房地產或營運公司股權等。

7:由非美國籍且非臺灣稅務居民設立之美國離岸信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其於美國境內發起設立信託的「設立人」(Settlor)並不必然為信託資產的實際提供者。在美國法制下,此類離岸信託可接受設立人以外第三人之資產贈與,亦可由信託主體自行購買欲持有之資產。因此,與臺灣財政部所稱「持有設於境外低稅負國家或地區之關係企業股權為信託財產,轉移至受託人名下,該信託股權仍可能認定為個人CFC」的情形,有本質上的不同。

8:信託保護人P(非美國籍且非臺灣稅務居民,家族辦公室或家族治理委員會),在美國的指示型信託(Directed Trust)架構中,保護人(Protector)扮演極為關鍵的角色,通常擁有高度決策權限,包括更換受託人、變更信託所屬州、決定受益人及其信託本金與孳息之分配、信託資產之投資方向、信託分割或轉注等重大事項。因此,美國指示型信託中保護人的設計,極為契合亞洲華人對信託的期待——即並非將財產控制權完全交予信託機構。然而,從信託法理角度而言,若設立人對信託財產保有完全控制,將削弱信託之獨立性,進而可能使信託財產面臨債權人追索或離婚配偶之主張風險。目前亞洲各律師、會計師事務所,或過去從私人銀行離職的專業理財規劃專家均已成立家族辦公室,導入美國信託規劃家族財富傳承,未來這些家族辦公室可作為信託保護人(可為一獨立法人主體)之一,即保護人公司的董事之一,在家族財富傳承過程中,可在專業的法律、會計、理財等面向,為家族信託貢獻其專業,守護家族信託,進而達到傳承目的。

9:信託受益人B(非美國籍且非臺灣稅務居民),通常需於信託成立時即明文載明,作為最優先受益人。惟在信託設立後,因保護人(Protector)擁有高度信託控制權,得隨時增列或刪除特定受益人;為避免引發臺灣CFC制度下將信託視為導管,將設立人或受益人視為應課稅對象之風險,實務上信託契約所載最優先受益人,通常會設定為非臺灣稅務居民,以降低潛在稅務爭議。

10、11:由美國離岸信託(受託人為UT,信託為「四頭在外」架構)設立之美國不可撤銷信託,於境外設立與持有BVI A公司,並由該公司向臺灣稅務居民購買其所持有的境外BVI公司(公司B)之股權。如有信託受益人為美國稅務居民,則此信託應變更為美國可撤銷信託。

12:開立美國投資銀行帳戶(如 Morgan Stanley、Fidelity、Charles Schwab 等)之主要目的,在於美國信託一旦設立並透過其所成立的境外控股公司於香港或新加坡開立銀行帳戶時,該帳戶的最終受益人將變更為美國信託主體;若開戶銀行(尤其是私人銀行)於法令遵循上無法接受此類信託架構,則有可能要求關閉境外控股公司帳戶。因此,建議客戶預先於美國投資銀行開立帳戶,以作為未來資金調度或轉換管道之備案,以備不時之需。

(二)CRS通報落實,大陸地區稅務居民境外所得課稅,美國信託將可成為最終解決方案

2025年3月,北京、上海、浙江、山東、湖北多地稅務機關對外發佈多起案例,被查到未申報境外收入的個人,依法補繳稅、滯納金的案例,補繳金額從12萬到140萬不等;從2024年6月至今,有越來越多持有境外資產和收入的個人,陸續收到國內稅務機關的短信、 APP提示或電話提醒,提醒要就境外所得進行自查和補報。

中國大陸個人所得稅制度,依所得來源地區區分為境內所得與境外所得;針對境外所得,若需課稅,主要分為下列兩類個人:

第一類、有住所居民:指因戶籍、家庭、經濟利益等因素,在中國大陸境內具有習慣性居住之個人。所謂習慣性居住,係指個人在學習、工作、探親、旅遊等事由結束後,無理由在其他地區繼續停留時,通常會返回的居住地,並非單指實際居住地或某一特定時期內的居住地。

第二類、長期居民:指無住所之個人,若在一個納稅年度內於中國大陸境內累計居住滿183天,且於前6年內,每年皆累計居住滿183天,並無任一年度單次離境超過30天者,亦屬納稅義務人。

至於「境外所得」,常見類型包括:境外保單紅利、境外公司未分配盈餘、境外上市股權轉讓(如於香港平台交易美股)、海外信託分配(信託實際控制人為中國稅務居民,或稅務居民保留撤銷權或決策權)、海外公司股權出售(若該公司控有50%以上中國境內不動產者,其出售所得視為境內來源),以及其他海外工資薪金收入等。原則上,上述境外所得應於次年3月1日至6月30日期間辦理申報。

內地稅務機關取得納稅人境外所得資料的主要渠道有三:

1. 國際涉稅信息交換:即CRS(Common Reporting Standard,通用報告準則),為OECD於2014年發布的《共同申報及盡職審查準則》,旨在透過AEOI(Automatic Exchange of Information,自動信息交換)打擊洗錢、跨境逃稅與不當避稅行為。目前全球已有150多個國家加入CRS,其中105國已與中國開啟資訊交換。其涵蓋範圍包括金融帳戶、投資理財、託管帳戶(如證券及期權經紀帳戶)、信託中最終受益人、以及儲蓄或投資型保單等。亦即海外存款、上市股票、離岸信託及保單等均在通報範圍之內。

2.中國內地大數據監控:隨著跨境稅務智慧監管平台與「金稅四期」全面上線,海關、外匯管理局等數據可互通整合。對於跨境金流異常帳戶,銀行可能依反洗錢規定進行標記與上報。例如:個人信用卡在境外大額消費,但申報收入卻偏低者,可能存在未申報境外所得之嫌。另依2023年中國證監會第4號公告規定,境內企業於境外發行證券與上市,除需提供財務報表,亦需揭露股權架構與是否設立海外信託等資料,若涉信託結構,須特別注意。

3.內部舉報機制:包括員工、合作夥伴或商業對手等舉報途徑,亦為稅務機關掌握信息的重要來源。

目前,不少中國稅務居民為規避境外所得申報,嘗試透過跨境配置專家進行「身分配置」,如申請他國護照(例:馬爾他、賽普勒斯、巴拿馬、聖基茨與尼維斯、多米尼克、安地卡、土耳其等),這些國家號稱無全球課稅、無資產稅、無個人所得稅、資本利得稅、贈與稅及遺產稅;或申辦新加坡稅號、香港永久居民、馬來西亞稅籍等方式。然而根據《中華人民共和國國籍法》第三條規定,中國不承認雙重國籍,雖部分人士認為「不承認」不等於「不允許」,認為對於擁有多重國籍的人士而言,各國在面對國籍衝突時,通常會依當事人當時所在地國的法律處理。換言之,雙重或多重國籍者,在其任一國籍國內,僅被視為本國公民,只承認其本國國民身分。此一論點或許具有其道理,但無論如何,擁有雙重國籍者仍是同一個自然人,不可能因國籍不同而成為兩個人。此外,即使取得其他國籍或小國護照,但銀行開戶時多需進行盡職調查,尤其是香港、新加坡等地銀行,在CRS與反洗錢法規下,有義務揭露最終受益人資訊。因此,持小國護照者仍可能因資料與中國身分關聯而被拒絕開戶,截至目前為止,尚未發現跨境配置專家在進行「身分配置」,並協助開好金融帳戶及維持此金融帳戶的正常運作。看起來欲完全切割中國稅務身分,採身分配置取得他國身分應非常困難,實務操作想要規避稅負亦有其難度,可能僅能選擇放棄中國國籍或註銷戶口,並確保在中國境內居住天數不超過183天,才有可能成為中國非稅務居民;甚至目前有些離岸信託(小島信託)受託公司亦聲稱可透過小國護照設立離岸信託,或是以保單代持資產(私募人壽保險,PPLI)1的方式,進而隱匿財產與稅務身分,實際操作仍有相當疑慮。

在進行身分配置時,最核心的風險評估點仍在於,個人在中國內地是否屬於「有住所居民」,抑或屬於長期居住之「無住所居民」。若符合前述任一條件,則境外所得若未申報,將面臨以下三大風險:

1. 稅務風險:在中國未如實申報並繳納稅款者,將被處以20%~45%稅率、每日萬分之五滯納金(折合年利率約18.25%);外加不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

2. 外匯管理風險:一般而言,內地跨境資金轉移主要包括對外投資(如ODI、QDII、QDLP、QDIE等途徑)、境外企業對內地營運企業(高獲利公司)的分紅匯出。根據《個人外匯管理辦法實施細則》,個人每年享有等值5萬美元的外匯額度,可自由結匯與購匯。其他常見方式還包括退籍清算、轉口貿易留存外幣於境外、虛擬貨幣轉帳及地下錢莊匯款等。然而,後三者已涉及違反外匯管理規定,一經查獲,除可能處以資金金額30%的罰款外,亦可能被強制要求資金匯回、沒收非法所得,甚至列入外匯管理關注名單,導致未來無法進行跨境交易,個人信用亦可能受損。若涉案金額重大或性質特別惡劣,除30%罰款外,尚可能依《中華人民共和國刑法》第190條「逃匯罪」論處;若主體為公司/企業,且單筆或累計金額達500萬美元以上,將對單位判處罰金,對直接責任人員處以五年以下有期徒刑或拘役。

3. 反洗錢風險:「洗錢」指透過各種手段掩飾、隱瞞涉及毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙及其他犯罪所得及其收益之來源與性質的行為。在反洗錢的實務監管中,重點在於查明資金的來源與去向,包括是否有多人協助匯款、是否經由地下錢莊、資金是否「乾淨」、以及有無依法納稅。此外,對於海外收益是否已課稅亦屬查核範圍。若透過金融機構、特定非金融機構,或經非法渠道從事洗錢行為,將依法追究刑事責任。

為降低或避免上述風險,建議可將財產的所有權、控制權、受益權進行分離,形成「三權分立」的安排,而信託即是一項極具效益的工具。原則上,受託人擁有名義上的所有權;信託保護人,顧名思義,負責保護信託財產,以達成資產的控制、管理與分配的目的;最終則將信託本金與實際利益交付予信託受益人。

過去談到信託,許多人自然聯想到離岸信託。雖然中國內地目前已有六十餘家受託公司,但根據現行信託法規定,內地信託多仍停留在理財信託階段,房產、股權等實體資產尚難以移入信託,且信託登記與相關稅法規範尚未明確訂立。

至於離岸小島信託(如新加坡、香港、英屬維京群島、開曼群島、百慕達、澤西島、根西島等),雖然具備一定架構,但真正涉及財產管理的信託仍屬有限,當前主要仍以銀行金錢信託為主,對於上市股權、不同地區房地產、動產,及家族營運公司股權的受託持有與管理仍有一定困難。在CRS通報制度下,離岸信託(小島信託)的受託人須申報包括委託人(即財產授與人)、保護人、受託人(通常為信託機構)及受益人等信託相關資訊,並向其稅務居住地所在國進行通報。同時離岸信託名下的公司帳戶也適用於CRS規範,金融機構將依據信託架構中公司的稅務居住地與受益人的稅務居住地,分別向相關稅務國家進行資料申報。相較之下,若信託設立於美國地區,由於美國尚未加入CRS體系,至今仍無相關資訊通報義務。以下即以資產移入美國信託的架構為例,進行說明。

上述架構按案件事實與規劃過程說明如下:

1、2、3:係指中國大陸稅務居民持有設立於免稅天堂的離岸公司或以中國稅務居民名義在香港、新加坡等地之商業銀行或私人銀行帳戶中持有銀行存款、上市公司股權、理財投資、保險保單等各類金融資產;如有用身分配置,如申請他國護照或申辦香港永久居民、馬來西亞稅籍等方式持有離岸公司或個人帳戶,應注意還屬中國稅務居民,仍具有相當稅務風險。

4、5:境外低稅負區關係企業境外公司B(BVI),在中國OBU(Offshore Banking Unit,境外金融中心)開立銀行帳戶,作為貿易轉單留存利潤(三角貿易價差利潤留於境外)、財務投資(私人銀行開戶理財投資或保單購買)。

6:租稅天堂境外公司B(BVI),在內地成立公司,持有內地上市股權、房地產或營運公司股權等。

7:由非美國籍且非中國稅務居民設立之美國離岸信託(Foreign Irrevocable Non-Grantor Trust),其於美國境內發起設立信託的「設立人」(Settlor)並不必然為信託資產的實際提供者。在美國法制下,此類離岸信託可接受設立人以外第三人之資產贈與,亦可由信託主體自行購買欲持有之資產。

8:信託保護人P(非美國籍且非中國稅務居民,家族辦公室或家族治理委員會),在美國的指示型信託(Directed Trust)架構中,保護人(Protector)扮演極為關鍵的角色,通常擁有高度決策權限,包括更換受託人、變更信託所屬州、決定受益人及其信託本金與孳息之分配、信託資產之投資方向、信託分割或轉注等重大事項。因此,美國指示型信託中保護人的設計,極為契合亞洲華人對信託的期待——即並非將財產控制權完全交予信託機構。然而,從信託法理角度而言,若設立人對信託財產保有完全控制,將削弱信託之獨立性,進而可能使信託財產面臨債權人追索或離婚配偶之主張風險。

9:信託受益人B(非美國籍且非中國稅務居民),通常需於信託成立時即明文載明,作為最優先受益人。惟在信託設立後,因保護人(Protector)擁有高度信託控制權,得隨時調整受益人名單,包括增列或刪除特定受益人。

10、11:由美國離岸信託(受託人為UT,信託為「四頭在外」架構)設立之美國不可撤銷信託,於境外設立BVI A公司,並由該公司向中國稅務居民購買其所持有的境外BVI公司(公司B)之股權。如有信託受益人為美國稅務居民,則此信託應變更為美國可撤銷信託。

12:開立美國投資銀行帳戶(如 Morgan Stanley、Fidelity、Charles Schwab 等)之主要目的,在於美國信託一旦設立並透過其所成立的境外控股公司於香港或新加坡開立銀行帳戶時,該帳戶的最終受益人將變更為美國信託主體;若開戶銀行(尤其是私人銀行)於法令遵循上無法接受此類信託架構,則有可能要求關閉境外控股公司帳戶。因此,建議客戶預先於美國投資銀行開立帳戶,以作為未來資金調度或轉換管道之備案,以備不時之需。

(三)美國信託法令穩定、保密到位與專屬信託法庭,非其他小島離岸信託可比擬

在香港、英屬維京群島、開曼群島、百慕達、澤西島、根西島等境外管轄所成立離岸信託,長期以來因保密性與法律規避爭議備受關注。2016年4月國際調查記者同盟(ICIJ)將巴拿馬的莫薩克˙馮賽卡律師事務所自1970年代開始,有關21.4萬家離岸金融公司共約1150萬筆資料加以披露,據了解,該律師事務所近三分之一業務是來自香港及中國的辦公室;2017年11月天堂文件(Paradise Papers)天堂文件解密,源自註冊於百慕達群島的法務公司「Appleby」與新加坡的「Asiaciti Trust」,洩密內容遍及安地卡與百慕達、阿魯巴、巴哈馬、巴巴多斯、百慕達、開曼群島、庫克群島、多米尼加、格瑞納達、馬來西亞的納閩、黎巴嫩、馬耳他、馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖盧西亞、聖文森與格瑞那丁、薩摩亞、特立尼達與多巴哥、瓦努阿圖……等19個世界各地的大小避稅天堂。這些資料揭示出小島信託的保密性與合法性遭遇嚴重質疑。

此外,小島信託是否構成偽信託(Illusory or Sham Trust)或存在信託穿透風險,也是一項長期受到詬病的問題。以往,許多離岸私人銀行為了方便掌控客戶資金,由理財專員主導,冠以財富傳承之名設立各種離岸信託。但所謂「偽信託」,指的是信託缺乏獨立性,最終信託財產仍被認定為設立人個人資產,導致喪失信託的保護功能。在實務中,尤其中國境內委託人設立的離岸信託,多希望對信託資產保持高度掌控。例如深受中國人青睞的 BVI VISTA信託,常見設立人、保護人及第一順位受益人均為同一人(即信託設立人本人)。又或者,信託設立時所置入之資產,存在違規或風險資產,如詐欺所得、離婚爭議中急轉移的財產等,這些情況皆易被法院認定為偽信託,大幅削弱信託的保護性與法律效力。當信託資產遭遇債權人或配偶索償時,法院可能裁定信託無效或不具法律保護效果。

相對而言,美國對信託的獨立性要求極為嚴格。一旦信託有效設立,信託資產即與委託人、受託人與受益人之個人財產完全分離。例如,外國人設立的不可撤銷非授予信託(Foreign Non-Grantor Irrevocable Trust),其委託人將完全喪失對信託財產的所有權與控制權。此外,美國各州信託法規完善,部分州(如特拉華州、內華達州、南達科他州、阿拉斯加州等)設有專門的信託法院,即使發生信託爭議,亦可獲妥善處理與法律保障。根據波士頓顧問公司(The Boston Consulting Group)估計,美國信託業的實際規模遠超外界想像,現已成為全球最大國際離岸金融中心之一。

在美國,只需信託設立人指定一位在地受託管理人(如前述各州的信託公司),並由一位外國人擔任「信託保護人」負責發出指示,受託公司並不直接管理資金,而僅協助符合法律規範,便可讓信託架構避開美國及國際的部分監管限制。

綜上,美國憑藉其法律穩定性及現代化的《信託資產保護法》,相較於弱勢司法轄區的小島信託,無論在稅務安排、法律保障或資產保密性方面,皆具備更高的吸引力。

茲將美國信託與離岸信託(小島信託)比較如下頁表格。

美國信託與離岸信託(小島信託)比較表

(四)美籍信託設立人或信託受益人不得不在美國成立信託

若離岸信託設立人具雙重或三重稅籍身分(中國護照、美國綠卡、加拿大楓葉卡、澳洲永居等身分),納稅申報、披露複雜,動輒違反稅務所在地納稅規定,目前在中國很多離岸信託設立人具雙重或三重稅籍身分,若又有美籍身分(美國綠卡持有者),依據FBAR規定,不僅要申報直接擁有的海外金融帳戶,還要申報不直接擁有但有財務利益、簽名權、或其他(可動用)權利的海外金融帳戶,更何況目前大多離岸受託公司往往不願意接受美籍設立人,因有太多通報與披露責任,且離岸信託設立人過世後,美籍受益人的美國稅務申報與披露非常複雜,涉及到回溯稅與CFC等問題,所以還是在美國成立家族信託為宜。

在美國成立信託,若按照本人對於跨境資產傳承籌劃來區分,可分為「非美籍成立信託」與「美籍成立信託」兩大類型,一般美籍成立信託目的主要為達成特定目的,信託目的一旦達成,受託人即進行信託分配,信託即告消滅;例如:遺囑信託、保留年金信託、缺陷信託、合格個人居住信託、准公民信託、隔代移轉稅信託、隔代移轉稅信託、生前信託、不可撤銷人壽保險信託等。

而非美籍成立之朝代信託,是一種長期信託,可能長達365年(內華達州)或甚至為無限期(德拉瓦州);財富由上一代轉到下一代時,不會衍生財產移轉稅;通常為不可撤銷,一旦成立後授予人就不能對資產有任何控制權或被允許修改信託條款;讓設立人子孫受益又不會過分濫用財產可以藉由Division(分割──同子信託)、Decanting(轉注──另一個信託)、Migration (遷移──換受託公司);讓後代子孫各家系有各自信託,方便於信託管理;例如:裁量信託(Discretionary Trust)、固定信託(Fixed Trust)、指示型信託(Directed Trust)等模式,亦可選擇成立特定目的實體/信託保護人公司(Special Purpose Entities/Trust Protector Companies)或私人家族信託公司(Private Family Trust Company)等。本書有關美國家族信託之實際操作,將僅就美國家族朝代信託中有關「指示型信託」之各種實際運用來加以說明,以本人實際操作信託成立過程,讓讀者能夠身歷其境的共同參與,進而為自己或服務的客戶成立家族信託。